L’exposition riche de quelques deux cents œuvres commence par la représentation des Bohémiens dans l’art depuis la Renaissance, en peinture essentiellement, mais également en sculpture et dans la littérature.

La scénographie, imaginée par le metteur en scène d’opéra Robert Carsen (1), à qui l’on doit également celle de l’exposition l’Impressionnisme et la mode à voir en ce moment au musée d’Orsay, nous fait remonter une galerie tout en longueur couleur tabac, splendidement éclairée, très élégante.

La première œuvre est un petit bijou : un dessin de Léonard de Vinci daté de 1493, dont le titre Un homme trompé par les Tsiganes résume fort bien le propos satirique. Pourtant, à leur arrivée en Italie au XV° siècle, les Bohémiens furent plutôt bien accueillis. Pris pour des Chrétiens chassés d’Egypte, les peintres les mêlaient à des représentations religieuses, à l’image de cette Petite Bohémienne à laquelle Boccaccio Boccaccino a donné la douceur de la Vierge Marie.

Cela étant, rapidement, c’est le côté marginal qui l’emporte dans la perception sociale comme dans l’imaginaire des artistes : roublards, insaisissables, doués de pouvoir de divination, les Gitans, dès le XVIIème siècle donnent lieu à des scènes de genre ou à des portraits de caractère, comme la célèbre Bohémienne de Frans Hals du Louvre, cheveux sans coiffe ni attache, chemise froissée largement ouverte sur la poitrine, yeux noirs au regard de biais, sourire goguenard… séductrice et malicieuse, elle incarne l’image de la liberté. Quant à La Diseuse de bonne aventure de Georges de La Tour, tableau exactement contemporain du précédent mais lui venu du Met de New-York, il souligne ce que symbolisait les Bohémiennes : vol, luxure et pouvoirs magiques… le tout au détriment du jeune homme bien né.

Finalement, c’est au XIXème siècle que se produit un glissement – qui fait passer le visiteur vers la seconde partie de l’exposition : la figure de vagabond et d’être libre du Bohémien est alors revendiquée par une génération d’artistes qui prend ses distances avec le parcours académique, quitte à vivre chichement, au moins pour un temps. Cette période, qui voit la naissance de La Bohème, couvre autant la peinture que la littérature. Le commissaire de l’exposition Sylvain Amic et Robert Carsen l’ont mise en espace de façon fort plaisante, pour ne pas dire divertissante, tout en choisissant de s’arrêter aux années 1930.

Finalement, c’est au XIXème siècle que se produit un glissement – qui fait passer le visiteur vers la seconde partie de l’exposition : la figure de vagabond et d’être libre du Bohémien est alors revendiquée par une génération d’artistes qui prend ses distances avec le parcours académique, quitte à vivre chichement, au moins pour un temps. Cette période, qui voit la naissance de La Bohème, couvre autant la peinture que la littérature. Le commissaire de l’exposition Sylvain Amic et Robert Carsen l’ont mise en espace de façon fort plaisante, pour ne pas dire divertissante, tout en choisissant de s’arrêter aux années 1930.

Le pittoresque d’un poêle à charbon ou de la reconstitution d’un atelier ou d’un café passe agréablement tant les œuvres choisies sont variées et de qualité. Et malgré l’aspect un peu méli-mélo de l’ensemble, la conviction l’emporte : les poètes (Verlaine, Rimbaud, Apollinaire) témoignent directement de la vie de Bohème, Liszt récupère la musique tsigane, Daumier croque de son humour corrosif le sort peu enviable des artistes dans ses gravures de presse, quand les peintres, parfois crevant la misère, souvent réfugiés dans des lieux de mauvaise vie ou des cafés, investissent le Quartier Latin, puis Montmartre bien sûr, et enfin, au début du XXème siècle, Montparnasse. Ils s’appellent Van Gogh, Octave Tassaert, Degas, Lautrec, Picasso, Van Dongen…. depuis, et sans doute pour toujours, la Bohème restera indissociablement liée à Paris.

De nombreuses références (comme aux célèbres opéras que sont Carmen de Bizet et La Bohème de Puccini) et de nombreux extraits de textes émaillent délicieusement le parcours, offrant autant de vues différentes de ces Bohèmes.

De nombreuses références (comme aux célèbres opéras que sont Carmen de Bizet et La Bohème de Puccini) et de nombreux extraits de textes émaillent délicieusement le parcours, offrant autant de vues différentes de ces Bohèmes.

Alors que Balzac, docte et grandiloquent, écrit en 1845 :"Ce mot de bohème vous dit tout. La bohème n’a rien et vit de ce qu’elle a. L’espérance est sa religion, la foi en soi-même est son code, la charité passe pour être son budget. Tous ces jeunes gens sont plus grands que leur malheur, au-dessous de la fortune, mais au-dessus du destin" (Un Prince de la Bohème), un autre Honoré, Daumier, moquait certains de ses représentants : "Le Rapin. Méprise la foule qui rit de ses cheveux graisseux, de sa barbe sale, de ses ongles bleus, de sa chemise noire, de ses habits décolorés et de ses airs de génie : il méprise Raphaël ou Watteau, suivant la mode parmi les rapins de son temps ; il méprise la fortune qu’il ne peut atteindre et l’instruction après laquelle il méprise de courir, il méprise tout et croit que l’univers le regarde…. A trente ans, vous le trouvez Professeur de dessin au collège de Brive-la-Gaillarde." (série Les types, dessin publié dans Charivari en 1836).

Bohèmes

Grand Palais

Galeries nationales – Entrée Clemenceau 75008 Paris

M° lignes 1, 9 et 13 Champs-Elysées Clemenceau ou Franklin-Roosevelt

TLJ sauf le mar. de 10h à 20h, nocturne le mer. jusqu’à 22h

Fermeture le 25 déc. et fermeture à 18 h les 24 et 31 déc.

Entrée 12 euros (TR 8 euros)

Jusqu’au 14 janvier 2013

(1) Au sujet du travail de metteur en scène d’opéra de Robert Carsen, voir Les Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach vus notamment à l’Opéra national de Paris en septembre dernier

Images :

La diseuse de bonne aventure, Georges de la Tour, New York, The Metropolitan Museum of Art © The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN

La petite Bohémienne, Boccaccio Boccaccino, l’Ancien, Florence, Galleria degli Uffizi © Archives Alinari, Florence, DIst. RMN / Nicola Lorusso

Dans un café (L’absinthe), Edgar Degas, Paris, Musée d’Orsay © RMN (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

L’entreprise était ambitieuse : mettre en scène les Carnets de F. Scott Fitzgerald, somme aussi hétérogène que touffue.

L’entreprise était ambitieuse : mettre en scène les Carnets de F. Scott Fitzgerald, somme aussi hétérogène que touffue. C’est un seul en scène interprété par Stéphane Hillel, le directeur du Théâtre de Paris.

C’est un seul en scène interprété par Stéphane Hillel, le directeur du Théâtre de Paris.

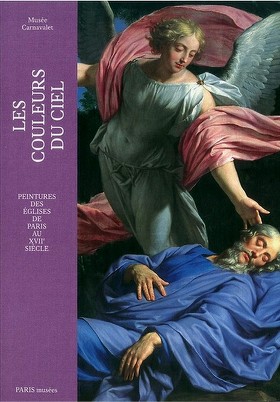

L’exposition présente quelques cent vingt œuvres, dont quatre-vingt-neuf peintures, des gravures, des esquisses, et même des tapisseries, qui décoraient les édifices religieux parisiens au XVIIème siècle et qui furent dispersées à la Révolution puis envoyées dans les musées de province.

L’exposition présente quelques cent vingt œuvres, dont quatre-vingt-neuf peintures, des gravures, des esquisses, et même des tapisseries, qui décoraient les édifices religieux parisiens au XVIIème siècle et qui furent dispersées à la Révolution puis envoyées dans les musées de province. Ce n’est pas dans les musées français que l’on trouve beaucoup de vedute, ces vues de Venise peintes au XVIIIème siècle qui connurent immédiatement un grand succès, jamais déjugé depuis.

Ce n’est pas dans les musées français que l’on trouve beaucoup de vedute, ces vues de Venise peintes au XVIIIème siècle qui connurent immédiatement un grand succès, jamais déjugé depuis. Si Guardi a étudié Canaletto, de quinze ans son aîné, comme le montre l’exposition – il en a réinterprété certains dessins -, il a toutefois adopté son style propre, avec des tons plus sombres, plus chauds, souvent tirant vers le brun. Sa touche est plus rapide, comme davantage dans l’esquisse tout en étant très aboutie. Son traitement de l’architecture est différent aussi : déjà, ce n’est plus la Venise éternelle (et si belle !) du Canaletto, Guardi révélant davantage l’âge et la fragilité de la ville.

Si Guardi a étudié Canaletto, de quinze ans son aîné, comme le montre l’exposition – il en a réinterprété certains dessins -, il a toutefois adopté son style propre, avec des tons plus sombres, plus chauds, souvent tirant vers le brun. Sa touche est plus rapide, comme davantage dans l’esquisse tout en étant très aboutie. Son traitement de l’architecture est différent aussi : déjà, ce n’est plus la Venise éternelle (et si belle !) du Canaletto, Guardi révélant davantage l’âge et la fragilité de la ville.

Finalement, c’est au XIXème siècle que se produit un glissement – qui fait passer le visiteur vers la seconde partie de l’exposition : la figure de vagabond et d’être libre du Bohémien est alors revendiquée par une génération d’artistes qui prend ses distances avec le parcours académique, quitte à vivre chichement, au moins pour un temps. Cette période, qui voit la naissance de La Bohème, couvre autant la peinture que la littérature. Le commissaire de l’exposition Sylvain Amic et Robert Carsen l’ont mise en espace de façon fort plaisante, pour ne pas dire divertissante, tout en choisissant de s’arrêter aux années 1930.

Finalement, c’est au XIXème siècle que se produit un glissement – qui fait passer le visiteur vers la seconde partie de l’exposition : la figure de vagabond et d’être libre du Bohémien est alors revendiquée par une génération d’artistes qui prend ses distances avec le parcours académique, quitte à vivre chichement, au moins pour un temps. Cette période, qui voit la naissance de La Bohème, couvre autant la peinture que la littérature. Le commissaire de l’exposition Sylvain Amic et Robert Carsen l’ont mise en espace de façon fort plaisante, pour ne pas dire divertissante, tout en choisissant de s’arrêter aux années 1930. De nombreuses références (comme aux célèbres opéras que sont Carmen de Bizet et La Bohème de Puccini) et de nombreux extraits de textes émaillent délicieusement le parcours, offrant autant de vues différentes de ces Bohèmes.

De nombreuses références (comme aux célèbres opéras que sont Carmen de Bizet et La Bohème de Puccini) et de nombreux extraits de textes émaillent délicieusement le parcours, offrant autant de vues différentes de ces Bohèmes. Après Mai est un très beau film, aussi bien écrit qu’il est réalisé et interprété. Portrait d’une adolescence au début des années 1970, il est clairement d’inspiration autobiographique : Olivier Assayas, né en 1955, avait publié en 2005 un court récit sur cette période de sa vie : Une adolescence dans l’après-Mai. (1)

Après Mai est un très beau film, aussi bien écrit qu’il est réalisé et interprété. Portrait d’une adolescence au début des années 1970, il est clairement d’inspiration autobiographique : Olivier Assayas, né en 1955, avait publié en 2005 un court récit sur cette période de sa vie : Une adolescence dans l’après-Mai. (1)