La Fondation Cartier pour l’art contemporain poursuit la célébration de son trentième anniversaire avec deux expositions qui – dépêchez-vous – se terminent ce dimanche 22 février.

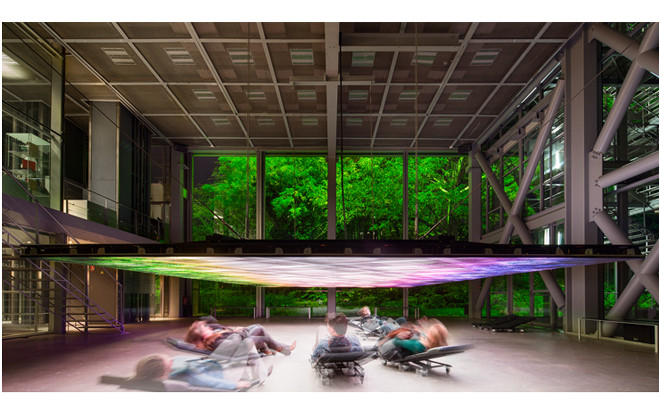

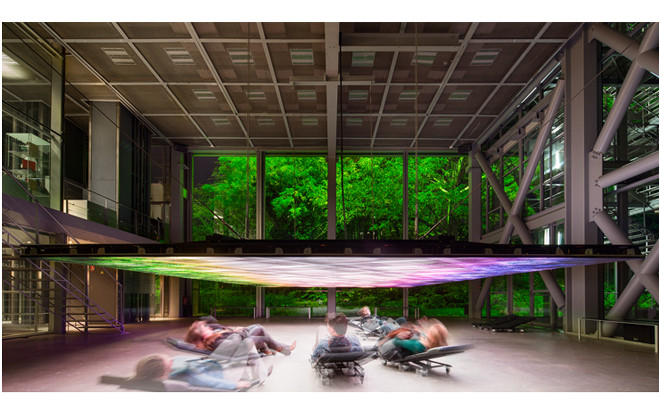

La première répond au joli nom de Ballade pour une boîte de verre. Déployée dans tout le rez-de-chaussée de la Fondation, elle laisse de prime abord le visiteur non averti un peu perplexe : dans la grande salle de gauche, il n’y a… rien, si ce n’est un seau. Un vrai seau en plastique moche. Et qui se balade tout seul. Dans la salle plus petite, à droite, on aperçoit des visiteurs allongés sur des transats à roulettes, placés sous un grand plafonnier rectangulaire disposé très bas. Ils ont l’air de se faire bronzer sous un énorme lampadaire. Sauf qu’ils sont habillés et ne portent pas de lunettes de soleil. Peut-être parce que dehors, il pleut des cordes.

Heureusement, un dévoué représentant de cette nouvelle corporation née du milieu de l’art contemporain qu’est celle des « médiateurs » est là pour délivrer les clés de l’œuvre, c’est-à-dire répondre à la question que tout profane ne peut que se poser en pénétrant dans ce temple de l’art : de quelle démarche artistique ce seau est-il l’indice ? Grâce à notre jeune médiateur (mais en a-t-on jamais croisé de vieux ?), soudain, tout s’éclaire, et on peut commencer à « vivre » l’œuvre. Car comme chacun est tenu de le savoir désormais, en matière artistique, il ne s’agit plus simplement de regarder ou écouter une œuvre. Il s’agit de « vivre une expérience ». Et au cas où vous ne voudriez n’y aller que d’un orteil, on vous avertit : ici l’expérience est « immersive ». Ok, allons-y pour l’immersion, on est quand même venu pour ça.

Celle-ci est fort sympathique. Reprenons dans l’ordre. Grande salle : le seau seul au monde dans son cube de verre. Du plafond, une goutte tombe. Le seau se déplace pour la recueillir. Son. Petite salle : le plafonnier rectangulaire avec ses bronzeurs dessous. C’est en fait un écran. Qui montre : le plafond de la grande salle derrière un mouvement d’eau. Comment ? Une petite caméra au fond du seau. Ce qui fait que si votre copain a la bonne idée d’aller dans la grande salle pour se pencher au dessus du seau, vous verrez sa bobine sur l’écran,comme s’il était dans l’eau, le tout étendu sur votre transat de cuir. Avec lequel vous pouvez vous déplacer pour changer de point de vue. Bref, c’est très bien.

Ah oui, dans la grande salle, il y a autre chose à observer : à intervalles réguliers, les murs de verre s’opacifient progressivement, comme couverts de buée, puis lentement redeviennent transparents. Quand tout n’est pas gris à l’extérieur, ce doit être spectaculaire. Là, on a plutôt une impression de neige… mais l’idée, aussi simple qu’ingénieuse, a le mérite de rappeler l’originalité de l’œuvre de Jean Nouvel qui, il y a vingt ans, a pour la première fois conçu un espace d’exposition… sans murs ! (Histoire de renverser les conventions du « white cube » souligne notre ami médiateur. Évidemment. On avait – presque – compris).

Avec Les Habitants, l’expérience immersive proposée au sous-sol est beaucoup moins allègre. Installation du peintre argentin Guillermo Kuitca, elle mêle, en une unité parfaite, peinture, cinéma, sculpture, musique et poésie. Le tout sur la base d’une installation inspirée d’un living room conçu par David Lynch lors de son exposition The Air is on Fire à la Fondation Cartier en 2007. Toiles de Guillermo Kuitca, Francis Bacon, David Lynch, Tarsila do Amaral et Vija Celmins cohabitent (on n’ose plus écrire dialoguent, car à écouter toutes ces œuvres réputées dialoguer entre elles dans toutes les expositions aujourd’hui, on finirait par devenir sourd) avec des œuvres plastiques des mêmes Lynch et Celmins, mais aussi un film de 1970 de Artavazd Pelechian Les Habitants. Tandis que dans la pièce attenante, nous sommes invités à écouter le « concert » donné par David Lynch et Patti Smith en 2011, toujours ici. La musique et le texte sont du premier, que la voix grave de Patti Smith fait magnifiquement vibrer.

L’ensemble de l’installation, très cohérente, réunit l’Homme, le règne animal et le monde minéral dans une approche effrayée et violente de la vie. Au lyrisme des animaux menacés de Artavazd Pelechian fait écho le tragique de la femme violentée du poème de Lynch-Smith. C’est du grand art. Beau, très certainement. Mais, aujourd’hui, peut-être un peu trop contemporain, justement.

Ballade pour une boîte de verre

Diller Scofidio + Renfro, en collaboration avec David Lang et Jody Elff

Les Habitants

Une idée de Guillermo Kuitca

Avec Tarsila do Amaral, Francis Bacon, Vija Celmins, David Lynch, Artavazd Pelechian et Patti Smith

Fondation Cartier pour l’art contemporain

261, boulevard Raspail – 75014 Paris

Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 20h, nocturne le mardi jusqu’à 22h

Entrée : 10,50 euros, tarif réduit : 7 euros

Jusqu’au 22 février 2015