A la fin de l’année 1957, alors âgé de 59 ans, Eugène Delacroix s’installe au 6, rue de Furstenberg dans le 6ème arrondissement, afin de se rapprocher de Saint-Sulpice dont il est chargé de décorer une chapelle (la chapelle des Saints-Anges).

L’artiste, malade, quitte alors la rue Notre-Dame-de-Lorette, où il habitait depuis 1844 mais désormais trop éloignée de l’église et, derrière l’appartement de la rue de Furstenberg, fait construire un atelier donnant sur un jardin privatif.

Grâce à la Société des amis d’Eugène Delacroix créée à l’initiative notamment des peintres Maurice Denis et Paul Signac, en 1932 les lieux son sauvés de la destruction pour fonder plus tard un musée, qui en 1971 devient musée national. Depuis 2004, il est rattaché au Louvre.

L’exposition Des fleurs en hiver visible jusqu’au 18 mars est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’endroit, dissimulé entre les jolies boutiques d’étoffes d’ameublement de la place.

A l’intérieur, tout est charmant, intime, présenté avec goût.

Mêlées à des pièces de la collection permanente, les œuvres choisies pour l’exposition investissent aussi bien l’appartement que l’atelier de l’artiste.

Aux côtés des aquarelles, pastels et tableaux du peintre sont présentées des œuvres de deux artistes contemporains, Jean-Michel Othoniel, le célèbre auteur de l’entrée de la station de métro Palais-Royal et le céramiste Johan Creten.

L’ensemble est très réussi car leurs œuvres, non directement inspirées de celles de Delacroix, mais unies à elles par leur thème, les complètent merveilleusement en donnant un coup de jeune aux bouquets du peintre romantique, splendides mais aux teintes quelque peu automnales.

Si les spectaculaires guirlandes en boules de verre miroité de Jean-Michel Othoniel ne surprennent pas, en revanche l’on découvre les planches de son Herbier merveilleux (le livre a été édité chez Actes Sud en 2008), composées comme des enluminures du Moyen-Age, où chaque fleur ou plante est accompagnée d’un texte rappelant leur symbolique antique, religieuse ou laïque.

Quant aux sculptures de Johan Creten, Odor di femmina, elles sont parfois explicitement érotiques et toujours aussi flamboyantes que les plus beaux bouquets.

Le parcours est celui d’une visite un peu entre soi, offrant une parenthèse fleurie au milieu de l’hiver, un moment de calme et hors du temps au cœur de l’agitation du quartier Saint-Germain-des-Prés, en un mot une délicieuse et délicate pause romantique.

Des Fleurs en hiver, Delacroix – Othoniel -Creten

Musée national Eugène Delacroix

6 rue de Furstenberg – 75 006 Paris

Métro : Saint-Germain-des-Prés / Mabillon

Bus : 39, 63, 70, 86, 95, 96

TLJ sauf les mardis, de 9h30 à 17h00 (fermeture des caisses à 16h30)

Billet d’entrée à l’exposition : 7€

Billet jumelé Louvre – Delacroix valable toute la journée pour la visite de l’exposition du musée Delacroix et des collections du musée du Louvre : 11 €

Jusqu’au 18 mars 2013

Image : Corbeille de fleurs,Eugène Delacroix, Palais de Lille ©RMN-GP/ René-Gabriel Ojéda

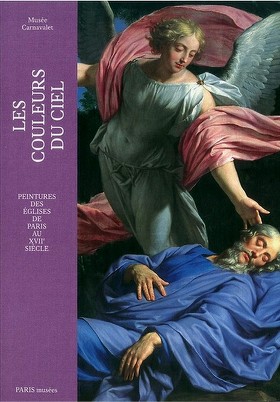

L’exposition présente quelques cent vingt œuvres, dont quatre-vingt-neuf peintures, des gravures, des esquisses, et même des tapisseries, qui décoraient les édifices religieux parisiens au XVIIème siècle et qui furent dispersées à la Révolution puis envoyées dans les musées de province.

L’exposition présente quelques cent vingt œuvres, dont quatre-vingt-neuf peintures, des gravures, des esquisses, et même des tapisseries, qui décoraient les édifices religieux parisiens au XVIIème siècle et qui furent dispersées à la Révolution puis envoyées dans les musées de province. Ce n’est pas dans les musées français que l’on trouve beaucoup de vedute, ces vues de Venise peintes au XVIIIème siècle qui connurent immédiatement un grand succès, jamais déjugé depuis.

Ce n’est pas dans les musées français que l’on trouve beaucoup de vedute, ces vues de Venise peintes au XVIIIème siècle qui connurent immédiatement un grand succès, jamais déjugé depuis. Si Guardi a étudié Canaletto, de quinze ans son aîné, comme le montre l’exposition – il en a réinterprété certains dessins -, il a toutefois adopté son style propre, avec des tons plus sombres, plus chauds, souvent tirant vers le brun. Sa touche est plus rapide, comme davantage dans l’esquisse tout en étant très aboutie. Son traitement de l’architecture est différent aussi : déjà, ce n’est plus la Venise éternelle (et si belle !) du Canaletto, Guardi révélant davantage l’âge et la fragilité de la ville.

Si Guardi a étudié Canaletto, de quinze ans son aîné, comme le montre l’exposition – il en a réinterprété certains dessins -, il a toutefois adopté son style propre, avec des tons plus sombres, plus chauds, souvent tirant vers le brun. Sa touche est plus rapide, comme davantage dans l’esquisse tout en étant très aboutie. Son traitement de l’architecture est différent aussi : déjà, ce n’est plus la Venise éternelle (et si belle !) du Canaletto, Guardi révélant davantage l’âge et la fragilité de la ville.

Finalement, c’est au XIXème siècle que se produit un glissement – qui fait passer le visiteur vers la seconde partie de l’exposition : la figure de vagabond et d’être libre du Bohémien est alors revendiquée par une génération d’artistes qui prend ses distances avec le parcours académique, quitte à vivre chichement, au moins pour un temps. Cette période, qui voit la naissance de La Bohème, couvre autant la peinture que la littérature. Le commissaire de l’exposition Sylvain Amic et Robert Carsen l’ont mise en espace de façon fort plaisante, pour ne pas dire divertissante, tout en choisissant de s’arrêter aux années 1930.

Finalement, c’est au XIXème siècle que se produit un glissement – qui fait passer le visiteur vers la seconde partie de l’exposition : la figure de vagabond et d’être libre du Bohémien est alors revendiquée par une génération d’artistes qui prend ses distances avec le parcours académique, quitte à vivre chichement, au moins pour un temps. Cette période, qui voit la naissance de La Bohème, couvre autant la peinture que la littérature. Le commissaire de l’exposition Sylvain Amic et Robert Carsen l’ont mise en espace de façon fort plaisante, pour ne pas dire divertissante, tout en choisissant de s’arrêter aux années 1930. De nombreuses références (comme aux célèbres opéras que sont Carmen de Bizet et La Bohème de Puccini) et de nombreux extraits de textes émaillent délicieusement le parcours, offrant autant de vues différentes de ces Bohèmes.

De nombreuses références (comme aux célèbres opéras que sont Carmen de Bizet et La Bohème de Puccini) et de nombreux extraits de textes émaillent délicieusement le parcours, offrant autant de vues différentes de ces Bohèmes. En une petite centaine d’œuvres, dont plus de la moitié de tableaux, l’exposition du Louvre se concentre sur les dernière partie de la riche carrière de Raphaël (1483-1520), de 1513 à sa mort.

En une petite centaine d’œuvres, dont plus de la moitié de tableaux, l’exposition du Louvre se concentre sur les dernière partie de la riche carrière de Raphaël (1483-1520), de 1513 à sa mort. C’est d’ailleurs dans ces deux sections, l’une consacrée aux Vierges et l’autre aux portraits que l’on retrouve les œuvres à la fois les plus belles et les plus touchantes de Raphaël : la Madone à la rose du Prado (partenaire de l’exposition) et surtout l’inoubliable Madone de l’Amour divin du musée Capodimonte à Naples. Outre leur perfection esthétique, ces tableaux véhiculent, à travers l’expression des visages, les mouvements des corps et les couleurs, d’immenses sentiments de tendresse.

C’est d’ailleurs dans ces deux sections, l’une consacrée aux Vierges et l’autre aux portraits que l’on retrouve les œuvres à la fois les plus belles et les plus touchantes de Raphaël : la Madone à la rose du Prado (partenaire de l’exposition) et surtout l’inoubliable Madone de l’Amour divin du musée Capodimonte à Naples. Outre leur perfection esthétique, ces tableaux véhiculent, à travers l’expression des visages, les mouvements des corps et les couleurs, d’immenses sentiments de tendresse. Quoi de plus naturel qu’une exposition exclusivement consacrée à Chaïm Soutine (1893-1943) au Musée de l’Orangerie à Paris, où est conservée la plus grande collection d’Europe du célèbre peintre Russe, soit 22 tableaux réunis par le marchand d’art Paul Guillaume ?

Quoi de plus naturel qu’une exposition exclusivement consacrée à Chaïm Soutine (1893-1943) au Musée de l’Orangerie à Paris, où est conservée la plus grande collection d’Europe du célèbre peintre Russe, soit 22 tableaux réunis par le marchand d’art Paul Guillaume ? Né dans la misère, rongé par l’angoisse toute sa vie, Chaïm Soutine fut l’auteur d’une peinture certes tourmentée et souvent incomprise, mais qui assurément trouva tôt son public.

Né dans la misère, rongé par l’angoisse toute sa vie, Chaïm Soutine fut l’auteur d’une peinture certes tourmentée et souvent incomprise, mais qui assurément trouva tôt son public. La Pinacothèque de Paris propose jusqu’au 17 mars 2013 deux expositions en parallèle : l’une consacrée à Vincent van Gogh (1853-1890) et l’autre à Hiroshige (1786 -1864). La première présente une trentaine de tableaux du peintre hollandais en s’attachant à montrer l’influence du japonisme dans son oeuvre. La seconde – inédite à Paris, où aucune exposition dédiée à ce maître de l’estampe japonaise n’avait jamais été organisée – expose quelques deux cents œuvres prêtées par le musée de Leyde aux Pays-Bas.

La Pinacothèque de Paris propose jusqu’au 17 mars 2013 deux expositions en parallèle : l’une consacrée à Vincent van Gogh (1853-1890) et l’autre à Hiroshige (1786 -1864). La première présente une trentaine de tableaux du peintre hollandais en s’attachant à montrer l’influence du japonisme dans son oeuvre. La seconde – inédite à Paris, où aucune exposition dédiée à ce maître de l’estampe japonaise n’avait jamais été organisée – expose quelques deux cents œuvres prêtées par le musée de Leyde aux Pays-Bas. Une sérénité que l’on retrouve en poursuivant avec l’exposition consacrée à Hiroshige, intitulée L’art du voyage. Après la scénographie chatoyante du premier parcours, ici l’ambiance est plus sobre – les estampes souffriraient irrémédiablement d’un excès de lumière – mais l’ensemble présenté est d’une très grande richesse.

Une sérénité que l’on retrouve en poursuivant avec l’exposition consacrée à Hiroshige, intitulée L’art du voyage. Après la scénographie chatoyante du premier parcours, ici l’ambiance est plus sobre – les estampes souffriraient irrémédiablement d’un excès de lumière – mais l’ensemble présenté est d’une très grande richesse. Guy Cogeval, le président du musée d’Orsay, aime faire vibrer les arts entre eux ; pour preuve, la partie dédiée aux arts décoratifs inaugurée l’an dernier (voir

Guy Cogeval, le président du musée d’Orsay, aime faire vibrer les arts entre eux ; pour preuve, la partie dédiée aux arts décoratifs inaugurée l’an dernier (voir  Ceci est une lecture de l’exposition : elle pourrait être la seule, on serait déjà ravi. Mais sa profonde originalité vient de ce qu’à la mode elle fait répondre les Impressionnistes, ces grands fous du XIXème qui se sont mis en tête de peindre l’air du temps, la vibration de la lumière, la sensation fugitive et l’émotion de l’instant… Scènes de la vie urbaine croquée sur le vif, attitudes naturelles et spontanées, ils renouvellent la scène de genre et le portrait. Ce faisant, ils rendent aux étoffes leurs mouvements, leurs reflets, leur transparence, qu’il s’agisse d’une modiste chez Degas, d’un costume masculin chez Caillebotte, d’une riche robe chez Renoir et d’une blanche mousseline chez Monet… tout cela vit, prend la lumière éclatante du soleil ou joue avec la fée électricité sous les lambris du soir et, en définitive, montre toute une société – huppée – dans son époque au quotidien.

Ceci est une lecture de l’exposition : elle pourrait être la seule, on serait déjà ravi. Mais sa profonde originalité vient de ce qu’à la mode elle fait répondre les Impressionnistes, ces grands fous du XIXème qui se sont mis en tête de peindre l’air du temps, la vibration de la lumière, la sensation fugitive et l’émotion de l’instant… Scènes de la vie urbaine croquée sur le vif, attitudes naturelles et spontanées, ils renouvellent la scène de genre et le portrait. Ce faisant, ils rendent aux étoffes leurs mouvements, leurs reflets, leur transparence, qu’il s’agisse d’une modiste chez Degas, d’un costume masculin chez Caillebotte, d’une riche robe chez Renoir et d’une blanche mousseline chez Monet… tout cela vit, prend la lumière éclatante du soleil ou joue avec la fée électricité sous les lambris du soir et, en définitive, montre toute une société – huppée – dans son époque au quotidien.

Puis, quand on passe un peu plus de temps face aux peintures, ébloui par la douceur des couleurs, à la fois chaleureuses et délavées, mille détails échappés au premier coup d’œil apparaissent ; ici, un couple qui s’embrasse, là des gondoliers à l’œuvre, plus loin des gens qui échangent quelques mots. Souvent, le peintre emploie dans le registre des détails des couleurs tout autres, comme le noir, mais surtout le rouge vif, qui vient se poser sur le bonnet d’un marinier, la culotte d’un promeneur ou la jupe d’une dame.

Puis, quand on passe un peu plus de temps face aux peintures, ébloui par la douceur des couleurs, à la fois chaleureuses et délavées, mille détails échappés au premier coup d’œil apparaissent ; ici, un couple qui s’embrasse, là des gondoliers à l’œuvre, plus loin des gens qui échangent quelques mots. Souvent, le peintre emploie dans le registre des détails des couleurs tout autres, comme le noir, mais surtout le rouge vif, qui vient se poser sur le bonnet d’un marinier, la culotte d’un promeneur ou la jupe d’une dame.