C’est une des plus belles réussites des jurés du Goncourt : le choix du Rivage des Syrtes, en 1951. Mais aussi un échec pour eux : Julien Gracq n’a pas voulu de leur prix. Le roman n’avait pas besoin de cette publicité (certes involontaire de la part de l’auteur, rigoureux dans ses opinions), car il est depuis un des classiques de la littérature française.

C’est une des plus belles réussites des jurés du Goncourt : le choix du Rivage des Syrtes, en 1951. Mais aussi un échec pour eux : Julien Gracq n’a pas voulu de leur prix. Le roman n’avait pas besoin de cette publicité (certes involontaire de la part de l’auteur, rigoureux dans ses opinions), car il est depuis un des classiques de la littérature française.

On peut en savourer l’écriture, la précision des évocations paysagères, le vocabulaire parfois oublié. Nous passons des rivages « accores » à l’écume faiblement « effulgente ». Nous voici dans la chambre des cartes : « Les fenêtres débroussaillées laissaient miroiter sur les tables noircies une clarté plus vive, et parfois un rayon de soleil, qui tournait lentement avec les heures sa colonne de poussière, promenait comme un doigt de lumière sur le fouillis des cartes, tirait de l’ombre dans un tâtonnement ensommeillé un nom étranger ou le contour d’une côte inconnue ».

L’histoire que Gracq nous raconte est riche de plusieurs lectures possibles. Ce peut être celle du réveil d’une vieille cité endormie. Aldo est envoyé à l’Amirauté d’Orsenna comme Observateur. Il y trouve le capitaine Marino et ses lieutenants surveillant la côte des Syrtes, face à celles du Farghestan, ennemi héréditaire mais qui n’a pas bougé depuis trois siècles. Vanessa, maîtresse d’Aldo, issue d’une antique famille d’Orsenna, libère en son amant le désir de sortir le pays de l’inertie dans laquelle il s’est installé. Dans un geste intuitif, Aldo, aux commandes du navire Le Redoutable provoque les canons de la côte d’en face, débutant ainsi le processus vers la guerre.

Mais on peut y lire aussi une réflexion politique (et pessimiste) entre jeunesse et pouvoir. Ce sont bien les jeunes gens qui se lancent dans cette aventure bien risquée, mais au bout du compte ils sont manipulés par les vieilles familles et leurs manigances. A la fin du roman, Aldo est reçu par un membre influent de la Seigneurie, qui lui révèle à la fois comment toute l’opération était calculée par le pouvoir, mais aussi comment celui qui a été utilisé est lié désormais aux puissants : « Quand un homme s’est trouvé une fois vraiment mêlé à certains actes trop grands pour lui et qui le dépassent, la conviction qu’une part de lui est demeurée méconnue, puisque de telles choses en sont nées- qu’il peut y avoir sacrilège à séparer ce que l’événement a uni ».

De belles phrases dans Le Rivage des Syrtes, mais pas seulement.

Andreossi

Le rivage des Syrtes. Julien Gracq

De l’autre côté de la place, en glissant le long de l’antique grille, on arrive au château, qui nous renvoie au riche passé de Capestang et plus largement du Narbonnais. Edifié à partir du XII°, mais principalement au XIII° siècle, le château était l’une des demeures seigneuriales de l’archevêque de Narbonne, dont la province ecclésiastique, aussi vaste que prospère, s’étendait de la Garonne au Rhône et de la Méditerranée aux contreforts de la Montagne Noire et des Cévennes.

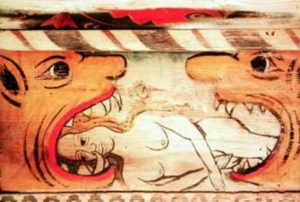

De l’autre côté de la place, en glissant le long de l’antique grille, on arrive au château, qui nous renvoie au riche passé de Capestang et plus largement du Narbonnais. Edifié à partir du XII°, mais principalement au XIII° siècle, le château était l’une des demeures seigneuriales de l’archevêque de Narbonne, dont la province ecclésiastique, aussi vaste que prospère, s’étendait de la Garonne au Rhône et de la Méditerranée aux contreforts de la Montagne Noire et des Cévennes. Si l’on y vient aujourd’hui, c’est pour admirer les poutres de la salle d’apparat décorées au XV° siècle sous l’archiépiscopat des Harcourt, Jean puis Louis. Le bestiaire regorge d’oiseaux de l’étang tout proche (dont le village tire son nom), tels coqs, échassiers, cigognes, mais aussi de lévriers et d’animaux fantastiques. Les scènes de société illustrent les danses et l’amour courtois de la noblesse autant que les activités quotidiennes des classes modestes. Les scènes religieuses quant à elles montrent les tourments de l’Enfer promis aux pécheurs et la Rédemption aux justes, mais aussi une Vierge à l’enfant et saint Jean l’Evangéliste, saint patron de l’archevêque Jean d’Harcourt.

Si l’on y vient aujourd’hui, c’est pour admirer les poutres de la salle d’apparat décorées au XV° siècle sous l’archiépiscopat des Harcourt, Jean puis Louis. Le bestiaire regorge d’oiseaux de l’étang tout proche (dont le village tire son nom), tels coqs, échassiers, cigognes, mais aussi de lévriers et d’animaux fantastiques. Les scènes de société illustrent les danses et l’amour courtois de la noblesse autant que les activités quotidiennes des classes modestes. Les scènes religieuses quant à elles montrent les tourments de l’Enfer promis aux pécheurs et la Rédemption aux justes, mais aussi une Vierge à l’enfant et saint Jean l’Evangéliste, saint patron de l’archevêque Jean d’Harcourt. Comment évoquer ce monde grec antique, dans lequel chacun et chacune vivait dans la proximité des dieux, de la manière la plus sensible pour le spectateur d’aujourd’hui ? Tout simplement en faisant appel, aussi, aux autres sens que la vue. L’exposition offre au visiteur l’occasion d’exercer son oreille aux sons de l’époque, de toucher les matières utilisées alors, de flairer les parfums et liquides privilégiés lors des rituels, éventuellement de goûter quelque mets favoris.

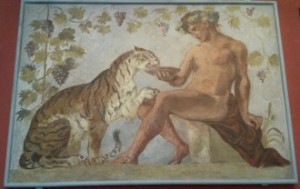

Comment évoquer ce monde grec antique, dans lequel chacun et chacune vivait dans la proximité des dieux, de la manière la plus sensible pour le spectateur d’aujourd’hui ? Tout simplement en faisant appel, aussi, aux autres sens que la vue. L’exposition offre au visiteur l’occasion d’exercer son oreille aux sons de l’époque, de toucher les matières utilisées alors, de flairer les parfums et liquides privilégiés lors des rituels, éventuellement de goûter quelque mets favoris. Avant le rôti, le Grecs pouvaient commencer par des amuses bouches bien aromatisés : olives, pois chiches, mûres de mûrier, figues, pignons. La musique accompagne chacun de ces rites et nous pouvons entendre le son de l’aulos en observant l’instrument lui-même, tuyau en os ou bois de roseau percé de trous. Les funérailles avaient leurs propres chants et leurs prières, et pendant l’exposition du cadavre et les processions les agents purificateurs faisaient leur office, qu’ils soient minéraux (souffre, sel) ou végétaux (verveine officinale, potentille).

Avant le rôti, le Grecs pouvaient commencer par des amuses bouches bien aromatisés : olives, pois chiches, mûres de mûrier, figues, pignons. La musique accompagne chacun de ces rites et nous pouvons entendre le son de l’aulos en observant l’instrument lui-même, tuyau en os ou bois de roseau percé de trous. Les funérailles avaient leurs propres chants et leurs prières, et pendant l’exposition du cadavre et les processions les agents purificateurs faisaient leur office, qu’ils soient minéraux (souffre, sel) ou végétaux (verveine officinale, potentille). Situé à deux pas de l’adorable place Fürstenberg, caché au milieu de boutiques proposant de somptueuses étoffes, le petit Musée Eugène Delacroix est lui-même l’écrin d’un adorable jardin, aussi minuscule que charmant. C’est l’artiste qui l’a conçu lorsqu’il s’est installé à cette adresse en 1957, alors qu’il venait (enfin !) d’être élu à l’Académie des Beaux-Arts (sur ce musée,

Situé à deux pas de l’adorable place Fürstenberg, caché au milieu de boutiques proposant de somptueuses étoffes, le petit Musée Eugène Delacroix est lui-même l’écrin d’un adorable jardin, aussi minuscule que charmant. C’est l’artiste qui l’a conçu lorsqu’il s’est installé à cette adresse en 1957, alors qu’il venait (enfin !) d’être élu à l’Académie des Beaux-Arts (sur ce musée, Cette façade a sans doute constitué le point de départ de cette exposition, au sujet inédit : la mise en lumière des rapports de Delacroix, artiste romantique, avec l’Antiquité. Installé dans l’appartement et l’atelier de l’artiste, le parcours montre d’une part comment Eugène Delacroix a « connu » l’Antiquité et, d’autre part, les créations que celle-ci lui a inspiré.

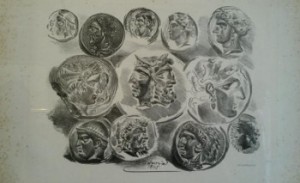

Cette façade a sans doute constitué le point de départ de cette exposition, au sujet inédit : la mise en lumière des rapports de Delacroix, artiste romantique, avec l’Antiquité. Installé dans l’appartement et l’atelier de l’artiste, le parcours montre d’une part comment Eugène Delacroix a « connu » l’Antiquité et, d’autre part, les créations que celle-ci lui a inspiré. Dans ses œuvres, cette admiration pour l’Antique se manifeste dans le choix de ses thèmes (les fresques pour le Salon du Roi au palais Bourbon : Anacréon, Bacchus et Leda) comme dans sa manière (la représentation de nus sculpturaux). Un autre type de création mérite ici d’être découvert : ses dessins et lithographies de médailles grecques et romaines, qu’il assemble dans un travail de composition très convaincant. Tout aussi réussie est la représentation des médailles elles-mêmes, tant dans l’expression des figures que dans le modelé des corps et la vivacité des mouvements. « Imiter sans être imitateur » était, paraît-il, l’un de ses leitmotiv. L’instructive et plaisante visite de cette exposition montre qu’il a su parfaitement y être fidèle.

Dans ses œuvres, cette admiration pour l’Antique se manifeste dans le choix de ses thèmes (les fresques pour le Salon du Roi au palais Bourbon : Anacréon, Bacchus et Leda) comme dans sa manière (la représentation de nus sculpturaux). Un autre type de création mérite ici d’être découvert : ses dessins et lithographies de médailles grecques et romaines, qu’il assemble dans un travail de composition très convaincant. Tout aussi réussie est la représentation des médailles elles-mêmes, tant dans l’expression des figures que dans le modelé des corps et la vivacité des mouvements. « Imiter sans être imitateur » était, paraît-il, l’un de ses leitmotiv. L’instructive et plaisante visite de cette exposition montre qu’il a su parfaitement y être fidèle.