Quel printemps, amis Parisiens, quel printemps ! Après Artemisia il y a quinze jours et Degas et le nu le week-end dernier, nous poursuivons l’exploration des expositions de la saison avec autant de joie. Morceau de choix s’il en est, voici Matisse, Paires et séries, présentée à Pompidou jusqu’au 18 juin prochain. Soixante peintures et une trentaine de dessins couvrant plus d’un demi-siècle de la longue carrière d’Henri Matisse (1869-1954) : voici de quoi cheminer gaiement à travers l’ensemble de son œuvre.

Le thème de l’exposition est novateur dans la façon de présenter l’œuvre de Matisse ; pourtant, en la parcourant, cette approche semble relever de l’évidence, tant le travail en série était fondamental chez lui.

Dès le début, avec ses Nature morte, pommes, oranges des années 1898-1899, l’on découvre qu’il a commencé très vite à travailler un même motif sur des toiles de dimensions identiques, en recherchant différents modes de représentation.

Les œuvres sont ainsi accrochées systématiquement deux par deux, ou trois par trois, parfois plus, comme à la toute fin, avec les quatre grandes gouaches découpées des célèbres Nu bleu de 1952.

Entre ces deux points de repère, c’est toute une évolution que l’on suit, avec beaucoup de découvertes et de rapprochements jusqu’alors inédits. Sur le processus de création, l’évocation de l’exposition de la galerie Maeght de 1945 est passionnante : Matisse y fait présenter six de ses œuvres entourées de photographies (tirées aux mêmes dimensions que les peintures) représentant cinq états intermédiaires du tableau ! En effet, depuis les années 1930, l’artiste avait pris l’habitude de faire photographier ses peintures lorsqu’elles lui paraissaient avoir atteint un résultat satisfaisant. C’est ici que l’on comprend que Matisse pouvait changer de nombreuses fois successives la façon de représenter son sujet. Les modifications ne relèvent d’ailleurs pas du détail, loin de là : c’est toute une perspective, un point focal, un objet, des couleurs qui peuvent être remises en cause à chaque fois. Parfois, comme avec Le rêve ou la dormeuse, l’étape ultime du tableau ne semble plus qu’être la représentation d’une idée : tant de clarté dans les teintes, de douceur dans les traits de la femme, de rondeur dans les les lignes de son corps (en contrepoint de la relative dureté géométrique du soubassement de la table et des motifs de la blouse), c’est bien l’idée même de sommeil, de rêve et d’abandon que Matisse nous place sous les yeux.

Toutes les œuvres réunies pour l’occasion sont magnifiques et méritent bien entendu d’être vues pour elles-mêmes. Les motifs – des femmes, des fleurs, quelques vues et paysages, une grande prégnance des décors et des étoffes -, les couleurs – splendides et profondes -, la manière – aplats de peinture, formes de plus en plus simplifiées puis presque stylisées – font des tableaux d’Henri Matisse une peinture éminemment séduisante, à la fois reposante et rafraîchissante. Une occasion de plus de le constater, tout en enrichissant considérablement la connaissance de son œuvre immense.

Matisse, Paires et séries

Centre Pompidou

Jusqu’au 18 juin 2012

TLJ sauf le mardi de 11 h à 21 h, nocturne le jeudi jsq 23 h

Voir toutes les informations pratiques sur le site

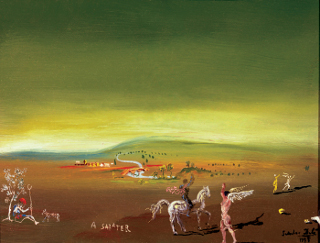

Image :

Détail de l’affiche de l’exposition :

Henri Matisse, "La Blouse Roumaine", 1940, Huile sur toile, 92x73cm © Succession H. Matisse – Collection Centre Pompidou / J-C. Planchet / Dist. RMN-GP (à gauche)

Henri Matisse, "Le Rêve ou la Dormeuse", 1940, Huile sur toile, 81x65cm, Succession H. Matisse – Collection particulière (à droite)

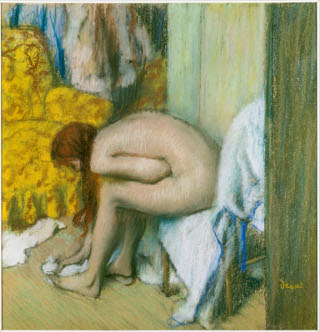

Il s’agit assurément de l’une des plus belles expositions de ce début de printemps. Degas et le nu est une merveilleuse façon de traverser le parcours de cet artiste majeur du XIXème siècle (1834-1917) qui a fait la transition entre l’Académisme et la modernité avec une extraordinaire souplesse.

Il s’agit assurément de l’une des plus belles expositions de ce début de printemps. Degas et le nu est une merveilleuse façon de traverser le parcours de cet artiste majeur du XIXème siècle (1834-1917) qui a fait la transition entre l’Académisme et la modernité avec une extraordinaire souplesse. Puis, de plus en plus, sur dessins, monotypes et pastels, Degas travaille le thème des baigneuses, avec une prédilection pour les femmes se coiffant. Il atteint dans ce registre, et en utilisant à merveille le pastel, une maîtrise éblouissante, livrant dans les années 1880 une multitude de chefs d’oeuvres sur papier – dont il faut profiter ici pleinement, car leur fragilité ne permet pas au musée de les exposer fréquemment.

Puis, de plus en plus, sur dessins, monotypes et pastels, Degas travaille le thème des baigneuses, avec une prédilection pour les femmes se coiffant. Il atteint dans ce registre, et en utilisant à merveille le pastel, une maîtrise éblouissante, livrant dans les années 1880 une multitude de chefs d’oeuvres sur papier – dont il faut profiter ici pleinement, car leur fragilité ne permet pas au musée de les exposer fréquemment.

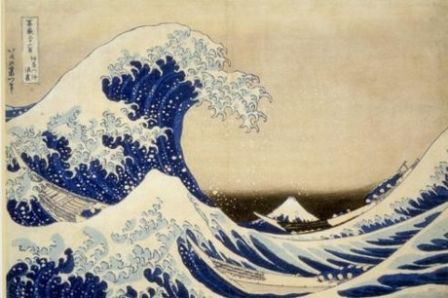

La première est le choix des lettres blanches sur fond bleu clair pour les cartels (le même bleu habille l’ensemble des murs) : alors que pour bien des œuvres présentées, le titre prolonge l’esthétique du tableau ou de l’objet, renvoyant en lui-même bien souvent à la musique de Debussy et inversement, les titres sont quasiment illisibles ! Un autre point laisse tout aussi perplexe : la section consacrée à l’Art nouveau et au japonisme est abritée derrière un filet noir certes très fin mais qui devient d’autant plus visible que l’on se rapproche des œuvres… faites de mille détails comme on sait ! Le même voile noir nous tient également à distance de La Petite Châtelaine et des Implorantes de Camille Claudel… dommage de réduire ainsi des sculptures à une double dimension seulement ! Choix d’autant plus mystérieux que l’on ne saurait reprocher à Guy Cogeval, président du Musée d’Orsay et de celui de l’Orangerie, de ne pas savoir mettre en valeur les œuvres : sa récente et excellente rénovation du Musée d’Orsay démontre l’exact contraire.

La première est le choix des lettres blanches sur fond bleu clair pour les cartels (le même bleu habille l’ensemble des murs) : alors que pour bien des œuvres présentées, le titre prolonge l’esthétique du tableau ou de l’objet, renvoyant en lui-même bien souvent à la musique de Debussy et inversement, les titres sont quasiment illisibles ! Un autre point laisse tout aussi perplexe : la section consacrée à l’Art nouveau et au japonisme est abritée derrière un filet noir certes très fin mais qui devient d’autant plus visible que l’on se rapproche des œuvres… faites de mille détails comme on sait ! Le même voile noir nous tient également à distance de La Petite Châtelaine et des Implorantes de Camille Claudel… dommage de réduire ainsi des sculptures à une double dimension seulement ! Choix d’autant plus mystérieux que l’on ne saurait reprocher à Guy Cogeval, président du Musée d’Orsay et de celui de l’Orangerie, de ne pas savoir mettre en valeur les œuvres : sa récente et excellente rénovation du Musée d’Orsay démontre l’exact contraire.

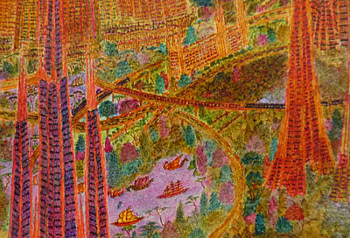

Les couleurs qu’il passait ensuite avec un soin toujours aussi poussé sur un papier buriné par la pointe de sa plume sur-appuyée sont splendides, chaudes, faites de jaunes, d’oranges, de rouges et de violines chatoyants.

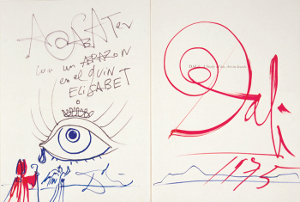

Les couleurs qu’il passait ensuite avec un soin toujours aussi poussé sur un papier buriné par la pointe de sa plume sur-appuyée sont splendides, chaudes, faites de jaunes, d’oranges, de rouges et de violines chatoyants. Vivante ! Tel est le mot qui qualifie le mieux l’exposition tout juste commencée à l’espace Dalí haut perché sur la butte Montmartre.

Vivante ! Tel est le mot qui qualifie le mieux l’exposition tout juste commencée à l’espace Dalí haut perché sur la butte Montmartre. L’image publique du mégalomane se pavanant tel un paon faisant la roue est remise à sa juste place derrière le témoignage d’Enrique Sabater qui révèle combien cette attitude était calculée : "Dalí et Gala étaient des gens simples. Leur vie à Port Lligat, c’était la routine : Dalí peignait durant de longues heures et Gala lui lisait ses textes préférés pour le relaxer. Dalí me demandait toujours de lui rappeler la visite d’un journaliste cinq minutes avant, pour qu’il mette son "costume d’interview". Dès qu’il était en présence d’un inconnu, son ton changeait, il se métamorphosait pour interpréter son rôle".

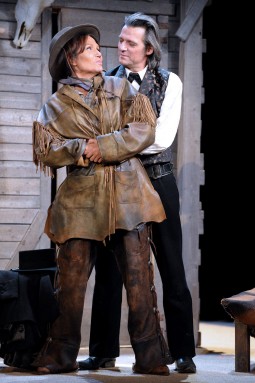

L’image publique du mégalomane se pavanant tel un paon faisant la roue est remise à sa juste place derrière le témoignage d’Enrique Sabater qui révèle combien cette attitude était calculée : "Dalí et Gala étaient des gens simples. Leur vie à Port Lligat, c’était la routine : Dalí peignait durant de longues heures et Gala lui lisait ses textes préférés pour le relaxer. Dalí me demandait toujours de lui rappeler la visite d’un journaliste cinq minutes avant, pour qu’il mette son "costume d’interview". Dès qu’il était en présence d’un inconnu, son ton changeait, il se métamorphosait pour interpréter son rôle". Calamity Jane exista bel et bien, elle vécut durant la seconde moitié du XIXème siècle dans l’Ouest américain, où elle mena une existence tellement hors normes pour une femme de son époque que son nom est rapidement entré dans le patrimoine commun. A tel point que celle qui est née Martha Jane Canary est avant tout devenue un personnage de légende : dans sa biographie se mêlent éléments historiques et fictions en tous genres. Même, selon certains experts, les fameuses

Calamity Jane exista bel et bien, elle vécut durant la seconde moitié du XIXème siècle dans l’Ouest américain, où elle mena une existence tellement hors normes pour une femme de son époque que son nom est rapidement entré dans le patrimoine commun. A tel point que celle qui est née Martha Jane Canary est avant tout devenue un personnage de légende : dans sa biographie se mêlent éléments historiques et fictions en tous genres. Même, selon certains experts, les fameuses  Après l’or des Incas, la Pinacothèque de Paris poursuit son exploration des cultures pré-hispaniques, avec cette fois la découverte de la culture Maya et notamment ses fameux masques de jade.

Après l’or des Incas, la Pinacothèque de Paris poursuit son exploration des cultures pré-hispaniques, avec cette fois la découverte de la culture Maya et notamment ses fameux masques de jade. Des stèles en pierre permettent de découvrir la finesse et le style géométrique des sculptures, où règnes animal et végétal, comme sur les maques, se mêlent à l’humain. Les inscriptions révèlent la complexité et la beauté de leur système d’écriture, composé de glyphes plutôt circulaires. On trouve ces écrits sur des stèles de calcaire, mais aussi sur des objets funéraires, par exemple sur des hachettes de jade placées sous un pectoral et retrouvées dans une tombe sur le site de Calakmul.

Des stèles en pierre permettent de découvrir la finesse et le style géométrique des sculptures, où règnes animal et végétal, comme sur les maques, se mêlent à l’humain. Les inscriptions révèlent la complexité et la beauté de leur système d’écriture, composé de glyphes plutôt circulaires. On trouve ces écrits sur des stèles de calcaire, mais aussi sur des objets funéraires, par exemple sur des hachettes de jade placées sous un pectoral et retrouvées dans une tombe sur le site de Calakmul.

En quelques lignes manuscrites, parfois deux, parfois dix, Depardon raconte l’atmosphère new-yorkaise : le 4 juillet, jour de l’Indépendance, il pleut, il n’y a presque personne. Visite de convenance à la Statue de la Liberté (atmosphère fort palpable sur le cliché pris sur le bateau pour s’y rendre).

En quelques lignes manuscrites, parfois deux, parfois dix, Depardon raconte l’atmosphère new-yorkaise : le 4 juillet, jour de l’Indépendance, il pleut, il n’y a presque personne. Visite de convenance à la Statue de la Liberté (atmosphère fort palpable sur le cliché pris sur le bateau pour s’y rendre).