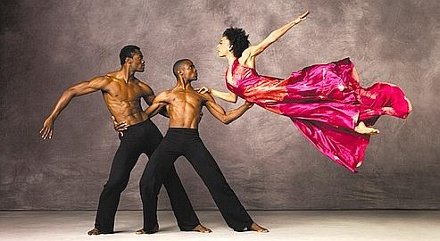

Pour fêter le cinquantenaire de l’Alvin Ailey American Dance Theater, les Etés de la Danse de Paris invitent à nouveau la célèbre compagnie américaine, après l’avoir accueillie dans la cour de l’Hôtel des Archives en 2006.

Cette année, la fête à lieu dans le très beau théâtre du Châtelet, pour une programmation éclectique déclinée selon trois menus différents.

La directrice de la compagnie – Judith Jamison, depuis la mort d’Alvin Ailey en 1989 – est restée fidèle à l’esprit de son fondateur. Autour de jeunes danseurs, noirs pour la plupart, elle explore la danse moderne américaine en puisant aussi bien dans ses racines afro-américaines, dans le jazz que dans le classique.

C’est avec Revelations, ballet créé en 1960 par Alvin Ailey sur des Negro Spirituals que l’Alvin Ailey American Dance Theater s’est fait connaître aux Etats-Unis puis dans le monde entier avec un succès immense.

Le talent de la compagnie ne se limitant pas à ses signatures, on découvre aussi ces danseurs et danseuses magnifiques dans des ballets de Maurice Béjart, Hans van Manen, Twyla Tharp, George Faison…

Les soirées du programme "A" étaient bien révélatrices de cette diversité. Pour qui découvre l’Alvin Ailey American Dance Theater, c’est un choc, l’une de ces surprises que l’on n’est pas prêt d’oublier.

Première partie flamboyante avec Festa Barroca, ballet de l’italien Mauro Bigonzetti créé en 2008 et montré en France pour la première fois à cette occasion. Jupes de soieries superbes, jaunes, roses, vertes, mauves, rouges, pour les hommes comme pour les femmes, chorégraphie hyper-moderne tout en dos et en bras, vibration des lumières autour des jeux de jambes dans un tournoiement époustouflant de corps et de soies. Cette folie créatrice se déploie sous des musiques de Haendel, opéras et oratorios, et de ce contraste naît un étonnement jubilatoire.

Ensembles, solos, duos alternent ; sous nos yeux semble s’inventer la danse à deux. Loin de la pâleur convenue d’une sensualité léchée, ici les corps se mêlent et s’imbriquent sans faux semblant, alternance de lenteur et de frénésie, tout en contacts et jeux charnels. Chaleur, beauté de la danse, sans compter celles des corps.

Enfin viennent les fameuses Revelations, près d’un demi-siècle d’âge – et c’est comme si le vrai feu d’artifice 2009 avait lieu ici et maintenant. Tempo de folie, joie contagieuse des danseurs, spectacle tout en classe à l’américaine. Les Negro Spirituals s’enchaînent, la salle est au bord du malaise (pour ne pas dire autre chose). Tout à coup, on se dit que là est l’essence, la vérité de la danse, dans un concentré d’énergie et de bonheur que voudrait admirer et vivre de longues minutes encore.

L’Alvin Ailey American Dance Theater

Les Etés de la danse de Paris

Jusqu’au 25 juillet 2009

Du mar. au dim. à 20 h, représentation supp. le dimanche à 15 h

Théâtre du Châtelet

1, place du Châtelet – Paris Ier

Location au théâtre du lun. au dim. de 11 h à 19 h, au 01 40 28 28 40 et sur le site

Places de 10 € à 75 €

Rencontres-spectacles les 15 et 22 juillet à 15 h (présentation d’un ballet suivi d’un échange entre le public et les danseurs)

Projections de films d’archives sur le 50ème anniversaire de la compagnie les 15, 18, 22 et 25 juillet à 11 h

Exposition de photos sur le 50ème anniversaire de la compagnie également au théâtre du Châtelet

Festival de photographie et d’arts visuels réunissant grands noms et jeunes découvertes, PHotoEspaña célèbre cette année sa 12ème édition.

Festival de photographie et d’arts visuels réunissant grands noms et jeunes découvertes, PHotoEspaña célèbre cette année sa 12ème édition. On pourra également parcourir jusqu’au 6 septembre Vida de una fotógrafa 1990-2005 d’Annie Leibovitz à la Communidad de Madrid, rétrospective de près de 200 photos que les Parisiens ont eu l’occasion de voir à la Maison européenne de la photographie l’été dernier (

On pourra également parcourir jusqu’au 6 septembre Vida de una fotógrafa 1990-2005 d’Annie Leibovitz à la Communidad de Madrid, rétrospective de près de 200 photos que les Parisiens ont eu l’occasion de voir à la Maison européenne de la photographie l’été dernier ( Fondateur avec Jean Arp du mouvement Dada de Cologne, Max Ernst (1891-1976) s’installe à Paris au début des années 1920, où il participe à la première exposition surréaliste. Arrêté au début de la Seconde Guerre Mondiale, l’artiste allemand s’enfuit aux Etats-Unis avant de revenir définitivement en France dans les années 1950.

Fondateur avec Jean Arp du mouvement Dada de Cologne, Max Ernst (1891-1976) s’installe à Paris au début des années 1920, où il participe à la première exposition surréaliste. Arrêté au début de la Seconde Guerre Mondiale, l’artiste allemand s’enfuit aux Etats-Unis avant de revenir définitivement en France dans les années 1950. Bonne nouvelle : le spectacle de Michèle Guigon La vie va où ?… (

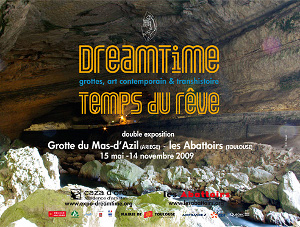

Bonne nouvelle : le spectacle de Michèle Guigon La vie va où ?… ( On peut commencer la visite par entrer dans la grotte de Xavier Veilhan.

On peut commencer la visite par entrer dans la grotte de Xavier Veilhan. Mêler à l’opéra la variété issue de la Star Académie est une entreprise audacieuse, qui s’expose aux risques de ridicule et de prétention, un peu comme sortir l’argenterie et le linge damassé pour servir du fast-food. Ces risques là, Gérard Pesson les a pris, en créant Pastorale, donnée ces jours-ci en première au théâtre du Châtelet à Paris. (1)

Mêler à l’opéra la variété issue de la Star Académie est une entreprise audacieuse, qui s’expose aux risques de ridicule et de prétention, un peu comme sortir l’argenterie et le linge damassé pour servir du fast-food. Ces risques là, Gérard Pesson les a pris, en créant Pastorale, donnée ces jours-ci en première au théâtre du Châtelet à Paris. (1)

A Giverny dans l’Eure, le musée des Impressionnismes – installé dans les murs de l’ancien Musée d’Art Américain, à proximité des jardins de Claude Monet – présente sa toute première exposition.

A Giverny dans l’Eure, le musée des Impressionnismes – installé dans les murs de l’ancien Musée d’Art Américain, à proximité des jardins de Claude Monet – présente sa toute première exposition. Prolongement naturel ou introduction à cette didactique exposition, une promenade dans les jardins de Monet tout à côté nous plonge au cœur des paysages savamment et patiemment construits par l’artiste et ses nombreux jardiniers.

Prolongement naturel ou introduction à cette didactique exposition, une promenade dans les jardins de Monet tout à côté nous plonge au cœur des paysages savamment et patiemment construits par l’artiste et ses nombreux jardiniers. "C’est curieux de venir dans ce lieu pour écouter autre chose que de la musique…" dit Chantal Thomas avec un petit sourire, en s’installant avec ses livres à une table minuscule.

"C’est curieux de venir dans ce lieu pour écouter autre chose que de la musique…" dit Chantal Thomas avec un petit sourire, en s’installant avec ses livres à une table minuscule. Quoi de neuf à Paris en ce beau mois de juin ? Un festival littéraire ! Du 4 au 8 juin, Paris fera la fête à la littérature pendant cinq jours avec cette toute première édition de Paris en toutes lettres.

Quoi de neuf à Paris en ce beau mois de juin ? Un festival littéraire ! Du 4 au 8 juin, Paris fera la fête à la littérature pendant cinq jours avec cette toute première édition de Paris en toutes lettres.