Né à Lausanne en 1865, Félix Edouard Vallotton s’installe à Paris en 1882, fait de la France son pays d’adoption et s’y éteint en 1925 à l’âge de 60 ans.

Né à Lausanne en 1865, Félix Edouard Vallotton s’installe à Paris en 1882, fait de la France son pays d’adoption et s’y éteint en 1925 à l’âge de 60 ans.

Peintre prolifique – il laisse à sa mort plus de 1 700 tableaux – c’est d’abord par la gravure qu’il devient célèbre et ce, dès les années 1890. C’est pendant cette période également qu’il se rapproche du groupe des Nabis et entame avec Vuillard une étroite relation d’amitié. Rapidement, il se consacre essentiellement à la peinture et, bien qu’exposé avec les Nabis chez Berheim-Jeune en 1901, il ne se revendique d’aucune école.

Il ne privilégie pas davantage tel ou tel genre, embrassant aussi bien le paysage, la nature morte, la scène de genre, le portrait que la peinture d’histoire.

De cette diversité et de cette liberté, la grande rétrospective organisée par le Grand-Palais témoigne avec panache, à travers 170 œuvres, dont 110 tableaux et 60 gravures couvrant toute la carrière de Félix Vallotton. Le parcours thématique se déroule dans une scénographie sobre marquée par un resserrement progressif. Sans doute est-ce le bon choix, car à quelques exceptions près – notamment la série de six planches sur la guerre en toute fin – plus on avance dans l’exposition plus l’on a de réserves sur l’intérêt des tableaux.

Les œuvres les plus passionnantes se trouvent dans la première partie du parcours, au premier niveau. Là sont exposés de magnifiques paysages empreints de mystère, qui nous placent entre deux lumières, à la fin du jour, ou dans une brume neigeuse, où les détails bien dessinés voisinent avec des zones floues, et dont les lignes de fuite bousculées et les couleurs réinterprétées en renforcent l’étrangeté. Il y a du symbolisme là-dedans, du japonisme aussi. L’ensemble demeure fort personnel, très beau et d’une émouvante poésie.

Autre point fort de Félix Vallotton : la peinture de mœurs, dans des scènes d’intérieur qui sont pour lui l’occasion d’élaborer une peinture très critique de la comédie sociale bourgeoise. Ce sont tromperies et fâcheries chez des couples, légitimes ou non, dans des salons étouffants, des chambres dissimulées derrière une enfilade de portes, des salles de spectacle où l’on s’ennuie à périr.

Dans ces scènes, le décor, très présent, y compris en termes chromatiques, concourt efficacement à la puissance de la satire.

Mais c’est par son seul dessin que Vallotton se fait dénonciateur dans ses séries de gravures où, associé à de grands aplats noirs et blancs très découpés, son trait se fait scalpel. Malgré l’éloignement graphique, l’ironie mordante ne manque pas d’évoquer celle des Caprices de Goya, un rapprochement auquel incitera à nouveau, plus loin, ses gravures sur la Première Guerre Mondiale.

Entre ces séries de gravures, encore beaucoup de tableaux, mais dont certains laissent froid. Tel est le cas de la peinture mythologique de Vallotton, qui apparaît aussi simpliste qu’anachronique. Pire encore, les tableaux au vitriol contre les femmes présentées explicitement comme de violentes et sanguinaires prédatrices des hommes : l’outrance du propos le dénue de portée.

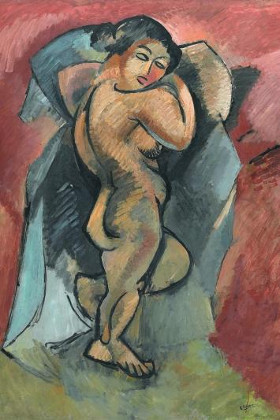

L’on découvre avec davantage d’intérêt ses nus féminins, fort nombreux. Beaucoup d’ambiguïté, voire d’érotisme dans des œuvres où le peintre semble vouloir chercher la caution de ses aînés, Ingres et Manet très visiblement. Mais on n’est pas Manet après Manet, et n’a pas la grâce de Dominique Ingres qui veut. Et surtout, où est la sensualité dans tout cela ? Seules ou à deux, souvent entourées d’animaux ou d’objets à la charge symbolique forte, les femmes que Vallotton a peintes apparaissent moins comme de belles séductrices que comme de dangereuses provocatrices que le peintre, tout en dévorant du regard leurs courbes attirantes, semble vouloir tenir à distance en ne montrant pas leur visage et en donnant à leur chair de tristes couleurs, allant parfois jusqu’au gris blafard. Décidément très étonnant notre Vaudois de Vallotton.

Félix Valloton

Le feu sous la glace

Grand Palais, entrée Clemenceau

Jusqu’au 20 janvier 2014

Crédits photos :

© Kunsthaus Zurich et © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Superbe. Tel est le mot qui vient aux lèvres en sortant, émerveillé et ravi, de la rétrospective à voir absolument au Grand Palais d’ici le 6 janvier prochain.

Superbe. Tel est le mot qui vient aux lèvres en sortant, émerveillé et ravi, de la rétrospective à voir absolument au Grand Palais d’ici le 6 janvier prochain.