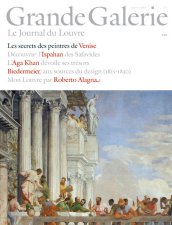

Sa belle maquette s’affiche dans les kiosques depuis la rentrée : Grande Galerie est le nouveau magazine "maison" du Louvre destiné au grand public.

Sa belle maquette s’affiche dans les kiosques depuis la rentrée : Grande Galerie est le nouveau magazine "maison" du Louvre destiné au grand public.

Si son but est naturellement (et légitimement) de faire la promotion du Musée, on apprécie qu’il le fasse sans prétention ni style journalistique accrocheur, en étant sobrement tourné vers les oeuvres et les collections.

Il offre d’abord un panorama des actualités du Musée pour la saison en cours. On se prépare ainsi à l’ouverture des expositions Chefs d’oeuvre islamiques de l’Aga Khan Museum et Le chant du monde. L’art de l’Iran safavide, 1501-1736, annoncées pour le 5 octobre prochain, ainsi que celle consacrée au style Biedermeier à partir du 18 octobre.

Mais Grande Galerie se veut aussi recueil à conserver, en présentant dans sa rubrique L’encyclopédie des collections, une section de ses collections permanentes.

Le premier numéro propose un parcours dans les salles dédiées à la peinture vénitienne du XVIème siècle.

Il s’agit peut-être de la rubrique la plus précieuse de la revue car elle vient justement rappeler qu’à côté de l’événementiel des expositions organisées ici et là tout au long de l’année, sont également à notre portée, et en abondance, des oeuvres magnifiques, à découvrir ou revisiter sans cesse, tranquillement et loin des foules qu’agglomèrent inévitablement les expos temporaires, dans l’anxiété de louper l’unique et l’indispensable.

Sur le strict plan rédactionnel, les articles sont bien calibrés, le contenu docte, le ton didactique : il s’agit d’édifier sagement le lecteur, à la façon d’un cours d’histoire de l’art et en évitant les mots compliqués.

Séduit par sa maquette classe et sobre, sa consistance justement dosée, ses bonnes idées (telle la proposition de balade parisienne dont les étapes sont les peintures d’Eugène Delacroix dans les églises et les palais), le rappel de l’agenda des nombreuses activités du musée, on ne peut que souhaiter longue vie à une revue qui, en donnant envie "d’y aller" devrait atteindre son objectif de rapprocher oeuvres et large public.

Grande Galerie. Le Journal du Louvre

Trimestriel

En kiosque et sur abonnement

Prix : 6,90 €

Présentation sur le site du Musée du Louvre

Vous n’êtes pas parti en vacances au camping de Pen-ar-Coët en Bretagne cet été ? Il est encore temps de le faire, mais à présent sans bouger de Paris, bien calé au chaud de la Comédie Caumartin.

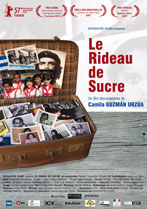

Vous n’êtes pas parti en vacances au camping de Pen-ar-Coët en Bretagne cet été ? Il est encore temps de le faire, mais à présent sans bouger de Paris, bien calé au chaud de la Comédie Caumartin. Le Paradis. Tel est le pays où Camila Guzmán Urzúa dit avoir grandi : Cuba, dans les années soixante-dix et quatre-vingt, alors que le régime castriste triomphait.

Le Paradis. Tel est le pays où Camila Guzmán Urzúa dit avoir grandi : Cuba, dans les années soixante-dix et quatre-vingt, alors que le régime castriste triomphait. Harmonie, beauté, cohérence : malgré la diversité des inspirations nettement visibles ici ou là dans les oeuvres du catalan Julio Gonzales (1876-1942), l’exposition qui se tient jusqu’au 8 octobre au Centre Georges Pompidou imprime le sentiment d’une homogénéité certaine.

Harmonie, beauté, cohérence : malgré la diversité des inspirations nettement visibles ici ou là dans les oeuvres du catalan Julio Gonzales (1876-1942), l’exposition qui se tient jusqu’au 8 octobre au Centre Georges Pompidou imprime le sentiment d’une homogénéité certaine. Ces têtes anthropomorphiques faites de fruits, de fleurs, d’animaux, maintes fois reproduites font partie de notre paysage, de notre culture picturale commune. On croit les avoir toujours vues.

Ces têtes anthropomorphiques faites de fruits, de fleurs, d’animaux, maintes fois reproduites font partie de notre paysage, de notre culture picturale commune. On croit les avoir toujours vues. Le billet inaugural de maglm était consacré à

Le billet inaugural de maglm était consacré à  Contre la résignation, le nivellement par le bas, le triste et misérable bougli-bougla culturel et sexuel, le modèlement social, l’anxiété générale, voici le singulier, l’esprit, l’esthétique, la joie.

Contre la résignation, le nivellement par le bas, le triste et misérable bougli-bougla culturel et sexuel, le modèlement social, l’anxiété générale, voici le singulier, l’esprit, l’esthétique, la joie. Combien de temps a-t-il fallu à Yasmina Reza pour être séduite par Nicolas Sarkozy ? On ne le sait pas exactement.

Combien de temps a-t-il fallu à Yasmina Reza pour être séduite par Nicolas Sarkozy ? On ne le sait pas exactement. Dans la seconde moitié du XIXème siècle, alors que l’avant-garde impressionniste s’enflamme, la peinture officielle continue de remplir les Salons.

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, alors que l’avant-garde impressionniste s’enflamme, la peinture officielle continue de remplir les Salons.

Après l’Espagne en 2003, avec un programme parrainé par Jorge Semprun, puis l’Angleterre en 2005, pour sa troisième édition, la biennale de culture contemporaine Dunkerque l’Européenne se tourne vers l’Allemagne contemporaine.

Après l’Espagne en 2003, avec un programme parrainé par Jorge Semprun, puis l’Angleterre en 2005, pour sa troisième édition, la biennale de culture contemporaine Dunkerque l’Européenne se tourne vers l’Allemagne contemporaine.