Capestang est un bourg de quelques 3 000 âmes situé dans le département de l’Hérault, côté Aude, entre Narbonne, Béziers et le canal du Midi. Au milieu du village, la grande place est pavée de marbre rouge du pays et ombragée de platanes. Deux cafés se font face, le café de la Paix et le café de la Grille, celui-ci disposant en outre, enceint d’une belle grille ancienne, d’une confortable terrasse. Dans un coin, un feu y est allumé même par 36°, on se prend à penser qu’il est destiné à saisir quelque viande. On est encore, sur ces terres du Languedoc, dans le vaste Sud-Ouest qui aime accompagner ses vins goûteux de viande rouge, de charcuteries et de fromages. Ce sont des Minervois, des La Clape et des Corbières.

D’un côté de la place trône la splendide collégiale gothique Saint Étienne, datée de la toute fin du XIII° et du début du XIV°, qui a l’originalité de ne disposer que d’un chœur. Elle devait finir en cathédrale, mais les fonds ont manqué à un moment donné et la belle est restée sans nef. Chœur et clocher ne s’en dressent pas moins fièrement ; certains jours on peut même grimper en haut de ce dernier. On peut aussi se contenter de l’écouter égrener tranquillement les heures et les demies. Et, à la lumière du matin, visiter la collégiale, admirer la haute croisée d’ogives, les vitraux du XIX°, sans doute la réplique de ceux installés à l’époque gothique tant la catéchèse en est édifiante, étincelants de couleurs, et qui enchantent ce chœur qui se donne entièrement dès l’entrée.

De l’autre côté de la place, en glissant le long de l’antique grille, on arrive au château, qui nous renvoie au riche passé de Capestang et plus largement du Narbonnais. Edifié à partir du XII°, mais principalement au XIII° siècle, le château était l’une des demeures seigneuriales de l’archevêque de Narbonne, dont la province ecclésiastique, aussi vaste que prospère, s’étendait de la Garonne au Rhône et de la Méditerranée aux contreforts de la Montagne Noire et des Cévennes.

De l’autre côté de la place, en glissant le long de l’antique grille, on arrive au château, qui nous renvoie au riche passé de Capestang et plus largement du Narbonnais. Edifié à partir du XII°, mais principalement au XIII° siècle, le château était l’une des demeures seigneuriales de l’archevêque de Narbonne, dont la province ecclésiastique, aussi vaste que prospère, s’étendait de la Garonne au Rhône et de la Méditerranée aux contreforts de la Montagne Noire et des Cévennes.

Si l’on y vient aujourd’hui, c’est pour admirer les poutres de la salle d’apparat décorées au XV° siècle sous l’archiépiscopat des Harcourt, Jean puis Louis. Le bestiaire regorge d’oiseaux de l’étang tout proche (dont le village tire son nom), tels coqs, échassiers, cigognes, mais aussi de lévriers et d’animaux fantastiques. Les scènes de société illustrent les danses et l’amour courtois de la noblesse autant que les activités quotidiennes des classes modestes. Les scènes religieuses quant à elles montrent les tourments de l’Enfer promis aux pécheurs et la Rédemption aux justes, mais aussi une Vierge à l’enfant et saint Jean l’Evangéliste, saint patron de l’archevêque Jean d’Harcourt.

Si l’on y vient aujourd’hui, c’est pour admirer les poutres de la salle d’apparat décorées au XV° siècle sous l’archiépiscopat des Harcourt, Jean puis Louis. Le bestiaire regorge d’oiseaux de l’étang tout proche (dont le village tire son nom), tels coqs, échassiers, cigognes, mais aussi de lévriers et d’animaux fantastiques. Les scènes de société illustrent les danses et l’amour courtois de la noblesse autant que les activités quotidiennes des classes modestes. Les scènes religieuses quant à elles montrent les tourments de l’Enfer promis aux pécheurs et la Rédemption aux justes, mais aussi une Vierge à l’enfant et saint Jean l’Evangéliste, saint patron de l’archevêque Jean d’Harcourt.

Ces peintures sur bois ont été exécutées pour être vues de loin, étant donné la hauteur sous le plafond : couleurs vives cernées de noir, expressions marquées. Leur précision mais aussi leur état de conservation sont remarquables. Elles sont considérées comme un exceptionnel témoignage des plafonds peints du Moyen-Age finissant, que l’on redécouvre depuis finalement une période très récente.

Site de la ville de Capestang pour en savoir en plus

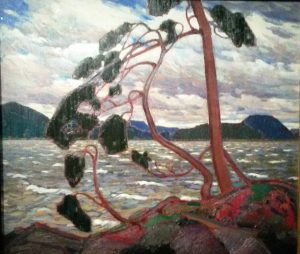

Jean-Yves nous ramène de Bretagne une belle idée d’excursion en cette fin d’hiver : l’exposition consacrée à Hartung et d’autres peintres lyriques à Landerneau. Merci Jean-Yves de nous faire partager ce coup de coeur !

Jean-Yves nous ramène de Bretagne une belle idée d’excursion en cette fin d’hiver : l’exposition consacrée à Hartung et d’autres peintres lyriques à Landerneau. Merci Jean-Yves de nous faire partager ce coup de coeur ! L’exposition se poursuit en survolant la production d’Hartung dans l’immédiat après-guerre pour s’attarder sur les réalisations de la fin des années 1950 et des années 1960 lorsque la technique du peintre évolue : plus sûr de son geste, l’artiste explore une nouvelle méthode de mise à distance et n’hésite pas à employer divers instruments inattendus (pistolets de carrossier, lames ou râteaux). La recherche constante de nouvelles méthodes le conduira plus tard à employer un spray pour pulvériser de la peinture acrylique sur la toile, voire à frapper celle-ci au moyen de balais de genêt…

L’exposition se poursuit en survolant la production d’Hartung dans l’immédiat après-guerre pour s’attarder sur les réalisations de la fin des années 1950 et des années 1960 lorsque la technique du peintre évolue : plus sûr de son geste, l’artiste explore une nouvelle méthode de mise à distance et n’hésite pas à employer divers instruments inattendus (pistolets de carrossier, lames ou râteaux). La recherche constante de nouvelles méthodes le conduira plus tard à employer un spray pour pulvériser de la peinture acrylique sur la toile, voire à frapper celle-ci au moyen de balais de genêt… Hartung continuera à peindre quasiment jusqu’à la fin de sa vie, à 85 ans, dans une approche toujours très physique de son art… C’est dans son œuvre finale qu’il parvient à la plus grande amplification de son geste, dans des tableaux de grande taille.

Hartung continuera à peindre quasiment jusqu’à la fin de sa vie, à 85 ans, dans une approche toujours très physique de son art… C’est dans son œuvre finale qu’il parvient à la plus grande amplification de son geste, dans des tableaux de grande taille. L’exposition, la première de cette importance consacrée en France au peintre depuis 2008, souligne donc la grande diversité de la production d’Hartung et la hauteur de son influence. Elle permet de deviner comment, dans sa volonté d’exploration, la démarche du peintre reste marquée par une grande rigueur, davantage peut-être que par l’effusion qui s’attache souvent au lyrisme. Elle donne enfin à retrouver quelques-uns des principaux acteurs de ce mouvement, l’abstraction lyrique, qui constitue l’une des étapes majeures de la peinture au cours de la seconde partie du 20ème siècle.

L’exposition, la première de cette importance consacrée en France au peintre depuis 2008, souligne donc la grande diversité de la production d’Hartung et la hauteur de son influence. Elle permet de deviner comment, dans sa volonté d’exploration, la démarche du peintre reste marquée par une grande rigueur, davantage peut-être que par l’effusion qui s’attache souvent au lyrisme. Elle donne enfin à retrouver quelques-uns des principaux acteurs de ce mouvement, l’abstraction lyrique, qui constitue l’une des étapes majeures de la peinture au cours de la seconde partie du 20ème siècle.