Découvrir le premier roman de Don DeLillo – publié en 1971 – après la lecture de Point Omega son dernier livre, permet de percevoir à quel point l’écrivain américain est demeuré fidèle à des thématiques déjà abordées il y a quarante ans.

Découvrir le premier roman de Don DeLillo – publié en 1971 – après la lecture de Point Omega son dernier livre, permet de percevoir à quel point l’écrivain américain est demeuré fidèle à des thématiques déjà abordées il y a quarante ans.

Americana raconte à la première personne l’histoire de David Bell, un homme de 28 ans qui travaille à la télévision. Au fil de 300 et quelques pages, DeLillo nous fait suivre son quotidien sur plusieurs mois, entrecoupé de flash-back sur son enfance et ses années d’études.

L’auteur de Bruit de fond, dès son premier roman, ne prenait pas le lecteur par la main, déplaçant son narrateur d’un univers à un autre sans transition, racontant beaucoup mais n’expliquant rien, se permettant de (courts) passages à la frontière de l’obscur…

La puissance d’écriture est, elle aussi, déjà à l’œuvre, Don DeLillo donnant à l’histoire de David Bell – individu quelque peu dérangé, quoique beau, aimé, intégré socialement et bien avancé sur le chemin de la réussite – l’ampleur d’une fresque américaine.

Le monde de la télévision, avec ses heures de réunions inutiles suivies d’après-midi à ne rien faire sinon recueillir les ragots et surveiller ses concurrents, celui de la publicité à travers le père de Davy obsédé par son métier, les études huppées, le travail acharné suivies de phases de décompression dans l’alcool et le sexe, les communautarismes et la religion… sont autant de plans rapprochés sur les Etats-Unis développés par l’écrivain à travers le récit de David Bell.

La satire qui sous-tend le roman ne faiblit pas au cours du périple que le narrateur entreprend à bord d’un van vers le Grand Ouest : là, au lieu d’aller réaliser un travail documentaire sur les Navajos pour la télévision, il s’arrête dans le MidWest pour tourner son propre film, totalement autobiographique. A travers ce geste, s’affirme plus que jamais le désarroi de cet homme pris dans une société qui le traite pourtant fort bien.

Le cinéma, et plus encore la réalisation du film – très long, très lent – semble le seul recours permettant à David d’échapper à cette vie tracée, tout en lui faisant prendre encore plus conscience de l’insensé de l’existence.

Dans ce monde sinistre, des femmes seules paraît jaillir la grâce, à travers des personnages aussi beaux qu’énigmatiques, comme la mère de Davy, son ex-épouse ou encore son amie Sullivan, ou à travers de furtifs passages aussi brillants que cette pépite :

A un moment de la nuit, comme j’étais à une fenêtre surplombant une piscine bleue, je me souvins d’être passé un jour devant le Waldorf, St. Bartholomew et le building Seagram, puis d’avoir regardé sur l’autre trottoir une fille ravissante, en vert clair, qui se tenait devant la vitrine de Mercedes-Benz, dans la Cinquante-Sixième Rue. C’était un soir d’été, un vendredi, et la ville commençait à se vider. Je traversai jusqu’au terre-plein central de l’avenue, et m’arrêtai un moment pour l’observer. Elle attendait quelqu’un. Le crépuscule violet de Park Avenue glissait sur d’immenses vitres. La circulation ralentit, et le bêlement doux des klaxons soulevait une demi-note de désir dans le crépuscule lourd. Il flottait une impression de tropique, de volupté et de fruit cueilli, et aussi de mer, une promesse qui se dénudait en vagues d’air salé par les fleuves et la baie, de hamacs et de plantes géantes sur les toits-terrasses, un homme et une femme qui regardaient la ville descendre dans les cratères musicaux de sa naissance. Et elle se tenait devant la vitrine, pas vraiment face à moi, blonde et bien faite, avec toute cette vitesse élégante emprisonnée derrière elle, barres de torsion et freins à disque dissimulés, dans la posture de la belle mécanique, et son corps à elle, légèrement détourné, semblait se fondre dans les réfractions de verre. C’était tout ce qu’il y avait et c’était tout.

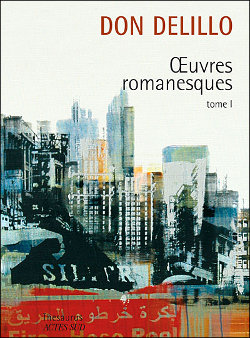

Americana

Don DeLillo

Œuvres romanesques, Tome I (cinq romans)

Actes Sud, Thesaurus, 1536 p., 30 € (2008)