La lecture du Goncourt 1959 serait encore plus éprouvante si le style n’était pas autant teinté d’ironie. L’histoire d’Ernie Lévy, qui commence au XIIème siècle avec ses ancêtres, et se termine dans une chambre à gaz, qui fait le tour des humiliations et persécutions de cette famille Juive, sait allier l’empathie à une douce moquerie, particulièrement vis-à-vis de la religion : « Tuh tuh tuh, répéta Mardochée. Or il existe une multitude si infinie de tons, airs, chants, mélopées, mimiques, expressions, accents, avec lesquels l’idiotisme tuh tuh tuh peut être prononcé, que les talmudistes n’en ont pas distingué moins de trois cents variétés, sujettes ou non à discussion ».

La lecture du Goncourt 1959 serait encore plus éprouvante si le style n’était pas autant teinté d’ironie. L’histoire d’Ernie Lévy, qui commence au XIIème siècle avec ses ancêtres, et se termine dans une chambre à gaz, qui fait le tour des humiliations et persécutions de cette famille Juive, sait allier l’empathie à une douce moquerie, particulièrement vis-à-vis de la religion : « Tuh tuh tuh, répéta Mardochée. Or il existe une multitude si infinie de tons, airs, chants, mélopées, mimiques, expressions, accents, avec lesquels l’idiotisme tuh tuh tuh peut être prononcé, que les talmudistes n’en ont pas distingué moins de trois cents variétés, sujettes ou non à discussion ».

La tradition familiale des Lévy est lourde : depuis de fort lointaines générations certains d’entre eux sont considérés comme des Lamed-waf, des Justes qui « sont le cœur multiplié du monde, et en eux se déversent toutes nos douleurs comme en un réceptacle ». Ernie, peut-être malgré lui, se glisse dans cette tradition, ajoutant un Lévy martyr de plus à sa lignée. Son grand père Mardochée n’y est pas pour rien, gardien qu’il est de la légende familiale.

Pour Ernie les persécutions commencent dès l’école, alors que le fascisme nazi monte dans une Allemagne pas toujours consciente de ce qui est en train de se passer. Ainsi, le professeur Kremer, qui tente de défendre les enfants juifs : « Le fascisme, estima-t-il au début, c’est la taverne dans les rues et au gouvernement. Bientôt tous seront renvoyés à leurs brasseries ou prisons ». Mais la machine infernale est en route et Ernie, qui ne peut choisir entre l’acceptation des souffrances sur cette terre et une improbable révolte, devient ce jeune homme perdu que l’on surnomme l’Idiot ou Gribouille, lorsqu’il frappe à la porte du camp de Drancy pour retrouver celle qu’il aime.

La grandeur du roman tient à la dimension tragique attachée à chacun des personnages, mais aussi au ton très juste adopté par le romancier pour nous faire partager ce climat de terreur antisémite, dont les racines remontent bien loin. Il sait aussi nous décrire les lieux, comme la ville d’Allemagne où la famille d’origine polonaise a émigré : « Simplement posée sur la plaine, elle était prise en fourche par une rivière qui se divisait juste à l’entrée de la ville. Le bras principal alimentait des fabriques de chaussures disposées tout au long, ainsi que des ateliers de teinture industrielle où se fanaient surtout des femmes ; trop mince et fragile, le petit bras filait délicatement à travers la campagne. La Schlosse –c’était son nom- ne servait qu’à la pêche et aux plaisirs d’été ».

Andreossi

Le dernier des Justes. André Schwarz-Bart

Le prix Goncourt 1947, qui décrit la vie d’une petite ville du sud- ouest de la France sous l’occupation nazie, n’est pas très convaincant. Sous une écriture sans relief, nous sommes tentés de suivre la trajectoire des personnages, mais nous les perdons trop facilement en route ; leur cohérence ne paraît pas non plus toujours évidente, même si on accepte l’idée qu’une période de grande crise bouleverse la vie des gens.

Le prix Goncourt 1947, qui décrit la vie d’une petite ville du sud- ouest de la France sous l’occupation nazie, n’est pas très convaincant. Sous une écriture sans relief, nous sommes tentés de suivre la trajectoire des personnages, mais nous les perdons trop facilement en route ; leur cohérence ne paraît pas non plus toujours évidente, même si on accepte l’idée qu’une période de grande crise bouleverse la vie des gens. Premier écrivain Belge à obtenir le Goncourt en 1937, Charles Plisnier se lit aujourd’hui avec intérêt : même si on est peu sensible aux problèmes du militantisme communiste des années 1920-30, les cinq portraits qu’il nous présente sont impressionnants. Ils nous montrent comment l’engagement idéologique peut conduire au fanatisme autodestructeur.

Premier écrivain Belge à obtenir le Goncourt en 1937, Charles Plisnier se lit aujourd’hui avec intérêt : même si on est peu sensible aux problèmes du militantisme communiste des années 1920-30, les cinq portraits qu’il nous présente sont impressionnants. Ils nous montrent comment l’engagement idéologique peut conduire au fanatisme autodestructeur. Un bon roman d’aventures que ce prix Goncourt 1928. Nous voici entraînés d’abord dans la Prairie des Etats-Unis puis au cœur du Canada pour suivre le narrateur, Monge, dans ses essais de vie plus sédentaire après un temps de coureur des bois, mais aussi dans ses mésaventures sentimentales. C’est l’occasion, pour cet homme qui fait le bilan de sa vie, d’offrir des réflexions plus générales : « Dès que nous échappons à l’artificielle construction de la Civilisation, nous nous heurtons à un monde qui ne vit que par le meurtre et l’amour, sans qu’on puisse dire lequel des deux est le plus fatal ».

Un bon roman d’aventures que ce prix Goncourt 1928. Nous voici entraînés d’abord dans la Prairie des Etats-Unis puis au cœur du Canada pour suivre le narrateur, Monge, dans ses essais de vie plus sédentaire après un temps de coureur des bois, mais aussi dans ses mésaventures sentimentales. C’est l’occasion, pour cet homme qui fait le bilan de sa vie, d’offrir des réflexions plus générales : « Dès que nous échappons à l’artificielle construction de la Civilisation, nous nous heurtons à un monde qui ne vit que par le meurtre et l’amour, sans qu’on puisse dire lequel des deux est le plus fatal ». Un an après le début de la Grande Guerre le prix Goncourt 1915 est donné à Gaspard, roman qui narre l’entrée en guerre d’un vendeur d’escargots parisien, hâbleur, vantard, qui sait amuser les compagnons d’infortune et faire tourner en bourrique les officiers. Le ton du livre tranche avec les quatre romans couronnés par les Goncourts suivants, tous consacrés à 14-18.

Un an après le début de la Grande Guerre le prix Goncourt 1915 est donné à Gaspard, roman qui narre l’entrée en guerre d’un vendeur d’escargots parisien, hâbleur, vantard, qui sait amuser les compagnons d’infortune et faire tourner en bourrique les officiers. Le ton du livre tranche avec les quatre romans couronnés par les Goncourts suivants, tous consacrés à 14-18. Zelda Fitzgerald est l’héroïne du roman de Gilles Leroy couronné par le prix Goncourt 2007. C’est elle-même qui nous raconte sa vie, d’abord de jeune fille de bonne famille de l’Alabama, puis d’épouse du célèbre écrivain Scott Fitzgerald. Une vie que l’auteur a choisi avec justesse de présenter sous le thème de la difficulté pour une femme de l’époque de parvenir à exister pour elle-même.

Zelda Fitzgerald est l’héroïne du roman de Gilles Leroy couronné par le prix Goncourt 2007. C’est elle-même qui nous raconte sa vie, d’abord de jeune fille de bonne famille de l’Alabama, puis d’épouse du célèbre écrivain Scott Fitzgerald. Une vie que l’auteur a choisi avec justesse de présenter sous le thème de la difficulté pour une femme de l’époque de parvenir à exister pour elle-même. C’est un gros roman au titre de station de métro parisien qui a été couronné par le Goncourt 1991. Comme les stations de métro, qui paraissent insensibles aux changements d’époque, le livre de Pierre Combescot semble vieilli depuis toujours. Le lecteur s’accroche pour lire l’histoire de Maud, tenancière de café, dans un style qui rappelle le roman populaire (en moins léger) ou les œuvres d’un Francis Carco sur le « milieu » (avec moins de talent).

C’est un gros roman au titre de station de métro parisien qui a été couronné par le Goncourt 1991. Comme les stations de métro, qui paraissent insensibles aux changements d’époque, le livre de Pierre Combescot semble vieilli depuis toujours. Le lecteur s’accroche pour lire l’histoire de Maud, tenancière de café, dans un style qui rappelle le roman populaire (en moins léger) ou les œuvres d’un Francis Carco sur le « milieu » (avec moins de talent). Le Goncourt 1984 se donne nettement comme autobiographique, voulant même prolonger certains écrits antérieurs : « Ici je parle des périodes cachées de cette même jeunesse, de certains enfouissements que j’aurais opérés sur certains faits, sur certains sentiments, sur certains événements ». Mais le titre choisi met l’accent sur une aventure qui paraît somme toute moins remarquable que révélatrice du rapport de l’auteure à sa famille.

Le Goncourt 1984 se donne nettement comme autobiographique, voulant même prolonger certains écrits antérieurs : « Ici je parle des périodes cachées de cette même jeunesse, de certains enfouissements que j’aurais opérés sur certains faits, sur certains sentiments, sur certains événements ». Mais le titre choisi met l’accent sur une aventure qui paraît somme toute moins remarquable que révélatrice du rapport de l’auteure à sa famille. Le Goncourt 1970 ne manque pas d’ambition, surtout lorsque le narrateur confie : « le moment approche où si mon entreprise est réussie le lecteur me connaîtra mieux que moi ». Si Jacques Laurent tente de démêler les rapports complexes entre la vie et l’écriture, le résultat n’est pas tout à fait convaincant.

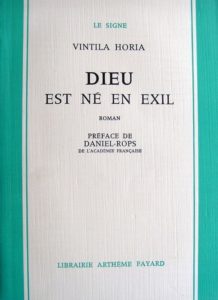

Le Goncourt 1970 ne manque pas d’ambition, surtout lorsque le narrateur confie : « le moment approche où si mon entreprise est réussie le lecteur me connaîtra mieux que moi ». Si Jacques Laurent tente de démêler les rapports complexes entre la vie et l’écriture, le résultat n’est pas tout à fait convaincant. Drôle d’aventure pour le Goncourt 1960 : attribué, il n’a pas été décerné. C’est qu’on a découvert que son auteur, Vintila Horia, après un passé de militant fasciste, avait été condamné dans son pays d’origine, la Roumanie. Réfugié après 1945 en France puis en Espagne il connaît bien la condition d’exilé qui est le thème de son roman écrit dans un impeccable français.

Drôle d’aventure pour le Goncourt 1960 : attribué, il n’a pas été décerné. C’est qu’on a découvert que son auteur, Vintila Horia, après un passé de militant fasciste, avait été condamné dans son pays d’origine, la Roumanie. Réfugié après 1945 en France puis en Espagne il connaît bien la condition d’exilé qui est le thème de son roman écrit dans un impeccable français.