Les tours de Notre-Dame font partie des visites parisiennes les plus courues par les touristes de tous horizons. L’on y rencontre aussi quelques autochtones, ils ne sont pas légion mais repérables facilement… ce sont les seuls à reconnaître aussi bien certains détails du paysage !

Mais n’allons pas trop vite en besogne : il y a loin de la coupe aux lèvres. En l’occurrence, il ne s’agit pas tant des quelques 400 marches à gravir (quoique…), mais du temps d’attente tout en bas… L’astuce, c’est d’arriver bien avant 10 h, l’heure d’ouverture pour la visite des tours. La cathédrale, elle, ouvre avant, mais pas question de se disperser : se placer tout de suite dans la fille d’attente, le long de la grille rue du cloître Notre-Dame. Ainsi, on est sûr de monter assez vite, car si le dépliant annonce un rythme de 10 mn par groupe de 20 personnes, c’est tout de même un minimum !

La billetterie (+ boutique) se trouve au niveau de la tour nord et correspond à la hauteur de la tribune d’orgue. On en profite pour jeter un œil au joli escalier à vis dans la tourelle ajourée, au fond de la salle. Puis la grimpette sérieuse commence, l’escalier est étroit, mais la récompense est à la hauteur, c’est vraiment le cas de le dire ! Si les tours culminent à 69 mètres du sol, c’est dans la galerie des Chimères, à 46 mètres, que le visiteur fait sa première étape. Occasion de commencer à se régaler du panorama bien sûr, mais surtout d’admirer de près les statues dessinées par Viollet-le-Duc au XIXème siècle quand il a été chargé de la restauration de la cathédrale, et notamment de la statuaire gothique brisée à la Révolution. Ces chimères, parmi lesquelles la stryge (démon ailé et féminin), si fameuse qu’elle est aujourd’hui en quelque sorte le symbole de Notre-Dame, ces gargouilles et ces arcatures finement sculptées sont en effet peu visibles depuis le parvis. Quant au panorama, voir la photo à titre d’exemple…

Mais le sommet de la tour sud, quelques dizaines de marches plus haut (on n’est plus à ça près) offre une vue plus complète, plus étourdissante encore. En tournant du nord à l’ouest : tour Saint-Jacques rénovée de frais, Sacré-Coeur, Ile Saint-Louis, BNF, vieux quartier latin, Panthéon, Saint-Sulpice, Invalides, Ile de la Cité avec la Sainte Chapelle, l’Hôtel Dieu et le Palais de Justice. Plus loin, le Louvre, l’Arc de Triomphe et la grande Arche de la Défense. Bon, heureusement qu’il y a de gentils Parisiens pour aider à nommer d’autres édifices ici ou là : c’est que, malgré les années passées à demeure, on reste, comme au premier jour, d’éternels touristes découvrant la capitale. Et c’est très bien comme ça, car c’est dans cet esprit là qu’on en profite vraiment. Alors vive Paris et vive la rentrée !

Tours de Note-Dame

Accès par le côté nord, rue du cloître Notre-Dame

TLJ à partir de 10h jsq 18h30 du 1er avril au 30 septembre et jsq 17h30 du 1er octobre au 31 mars. Dernier accès 45 mn avant la fermeture

Chères lectrices et chers lecteurs,

Chères lectrices et chers lecteurs,

Le Musée Guimet met le Japon à l’honneur cet été avec l’exposition consacrée aux arts de la table autour de l’artiste Rosanjin Kitaoji (1883-1959), poète, céramiste, calligraphe et cuisinier (jusqu’au 9 septembre).

Le Musée Guimet met le Japon à l’honneur cet été avec l’exposition consacrée aux arts de la table autour de l’artiste Rosanjin Kitaoji (1883-1959), poète, céramiste, calligraphe et cuisinier (jusqu’au 9 septembre).

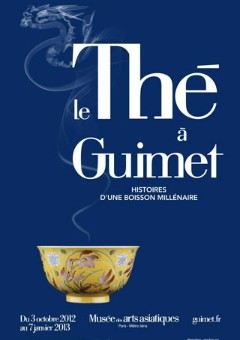

Présentée au musée Guimet, Le thé, histoires d’une boisson millénaire est la première exposition consacrée en France à l’histoire du thé.

Présentée au musée Guimet, Le thé, histoires d’une boisson millénaire est la première exposition consacrée en France à l’histoire du thé. Il faut absolument aller voir l’exposition proposée par le musée Guimet jusqu’au 25 juin prochain, non seulement en raison de sa rareté, mais aussi et peut-être surtout pour le surprenant bienfait régénératif qu’elle apporte.

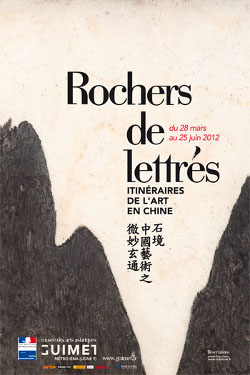

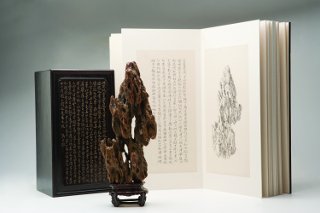

Il faut absolument aller voir l’exposition proposée par le musée Guimet jusqu’au 25 juin prochain, non seulement en raison de sa rareté, mais aussi et peut-être surtout pour le surprenant bienfait régénératif qu’elle apporte. La suite de la visite, présentant les objets utilisés par les lettrés (repose-pinceaux, pots à pinceaux, pierres à encre, presse-papiers, mobilier) ainsi que quelques œuvres graphiques anciennes est l’occasion de relier ces pierres au contexte de leur utilisation. L’on comprend alors que dans ces "retraites à demi" les lettrés chinois n’étaient pas forcément seuls, pouvant aussi s’adonner aux joies de la conversation pure. Des dessins le révèlent, ainsi que les "sceptres" (souvent faits avec de noueuses racines polies) qui étaient en réalité des objets de discours.

La suite de la visite, présentant les objets utilisés par les lettrés (repose-pinceaux, pots à pinceaux, pierres à encre, presse-papiers, mobilier) ainsi que quelques œuvres graphiques anciennes est l’occasion de relier ces pierres au contexte de leur utilisation. L’on comprend alors que dans ces "retraites à demi" les lettrés chinois n’étaient pas forcément seuls, pouvant aussi s’adonner aux joies de la conversation pure. Des dessins le révèlent, ainsi que les "sceptres" (souvent faits avec de noueuses racines polies) qui étaient en réalité des objets de discours.