Aller à Florence hors saison, c’est entrer à la Galerie des Offices comme en son palais, arpenter les salles de la Galerie Palatine dans un silence d’église, n’avoir qu’à choisir sa table pour s’installer à la terrasse d’un café.

Aller à Florence hors saison, c’est entrer à la Galerie des Offices comme en son palais, arpenter les salles de la Galerie Palatine dans un silence d’église, n’avoir qu’à choisir sa table pour s’installer à la terrasse d’un café.

Car en février, le froid hiver toscan réserve de belles journées ensoleillées qui donnent tout à coup l’idée du printemps.

Le poète disait, paraît-il, dans la voix de Paul Valéry : "On doit toujours s’excuser de parler de peinture". On s’en s’abstient pourtant le plus souvent, tant la peinture touche qui a envie de voir, tant elle fait surgir des sentiments d’ordinaire enfouis sous la précipitation des "activités" : chacun prend la liberté de parler de peinture parce que la contemplation d’un tableau, rencontre d’un individu avec une œuvre, est toujours singulière.

Mais pourquoi un tableau nous touche-t-il davantage qu’un autre ? Sa beauté ? Certes, mais parfois, plus encore, sa richesse. On a souvent envie de s’attarder devant les peintures qui ne se révèlent pas au premier regard. On aime qu’un tableau nous séduise par sa beauté mais aussi, et tout autant, qu’il nous intrigue. Siri Hustvedt a brillamment mis en évidence ce phénomène dans son essai, déjà évoqué, Le mystère du rectangle.

C’est peut-être ce qui explique qu’à Florence, dans la salle des Offices où sont réunis les Botticelli, la contemplation du Printemps s’avère plus passionnante encore que celle de la splendide Naissance de Venus.

Est-ce la multiplicité des personnages et des allégories possibles, est-ce l’incertitude quant à leurs rôles respectifs qui nous attirent dans ce tableau ? Est-ce le décor végétal naturel qui semble comme suspendu dans les airs sur son tapis de fleurs ? Est-ce cette expression rêveuse et un peu équivoque sur le visage et dans les yeux de Flore couverte de fleurs ?

Sur tout cela à la fois, il y va de ce que l’on voit et de ce de que l’on imagine, du désigné et de l’invisible, et de toutes ces intrigues qui se superposent à une composition d’une beauté remarquable, aux couleurs et aux détails si délicats.

Mais ici, on pense aussi à la magie du lien entre le geste d’un artiste, vieux de plus de cinq siècles, et notre regard de visiteur d’un jour ; ce geste qui rejoint et réunit la communauté d’hommes de tous horizons et de toutes époques qui, chacun à sa manière, en peignant, en parlant, en écrivant, ou juste en regardant et en respirant aiment célébrer encore et toujours l’éternel retour du Printemps.

Primavera, Sandro Botticelli, vers 1482, peinture (tempera) sur panneau de bois, 203 × 314 cm, Galerie des Offices

L’Autre est d’abord l’occasion de retrouver à l’écran la magnifique Dominique Blanc, justement récompensée pour ce rôle au festival de Venise.

L’Autre est d’abord l’occasion de retrouver à l’écran la magnifique Dominique Blanc, justement récompensée pour ce rôle au festival de Venise. Il existe mille manières de partir. Mais toujours, au départ, il y a cet appel vers l’inconnu ; ou la rencontre de l’inconnu, qui donne envie de tout planter là, et transforme le chemin en fugue.

Il existe mille manières de partir. Mais toujours, au départ, il y a cet appel vers l’inconnu ; ou la rencontre de l’inconnu, qui donne envie de tout planter là, et transforme le chemin en fugue. Dans le cœur du roman, on trouve ces deux phrases : « Pas non plus comme l’amour de Blanche pour Charcot, qui est en réalité le sujet que le Livre des Questions déclare traiter. Ce "en réalité" ! ».

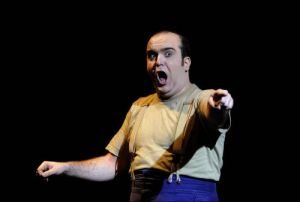

Dans le cœur du roman, on trouve ces deux phrases : « Pas non plus comme l’amour de Blanche pour Charcot, qui est en réalité le sujet que le Livre des Questions déclare traiter. Ce "en réalité" ! ». Une belle corpulence, un pantalon de bleu de travail, des pataugas beige, bretelles et tee-shirt assortis : ainsi se présente Olivier Martin-Salvan, seul en scène (avec pour complice le pianiste Aurélien Richard, lui plutôt filiforme mais pareillement accoutré) pour jouer une heure et quart durant toutes les étapes qui vont précéder une représentation de Carmen.

Une belle corpulence, un pantalon de bleu de travail, des pataugas beige, bretelles et tee-shirt assortis : ainsi se présente Olivier Martin-Salvan, seul en scène (avec pour complice le pianiste Aurélien Richard, lui plutôt filiforme mais pareillement accoutré) pour jouer une heure et quart durant toutes les étapes qui vont précéder une représentation de Carmen. L’abbaye du Thoronet en Provence est un modèle d’abbaye cistercienne : sa visite impressionne par la beauté de l’architecture, faite de simplicité et d’harmonie des proportions.

L’abbaye du Thoronet en Provence est un modèle d’abbaye cistercienne : sa visite impressionne par la beauté de l’architecture, faite de simplicité et d’harmonie des proportions. Après le musée d’art moderne de Céret, puis le musée Matisse du Cateau-Cambresis, c’est au tour du musée des beaux-arts de Dijon d’accueillir la très belle exposition Fauves hongrois.

Après le musée d’art moderne de Céret, puis le musée Matisse du Cateau-Cambresis, c’est au tour du musée des beaux-arts de Dijon d’accueillir la très belle exposition Fauves hongrois. Un bâtiment qui prend sa place dans la ville, qui sur trois niveaux présente des volumes amples dans lesquels les œuvres sont à l’aise.

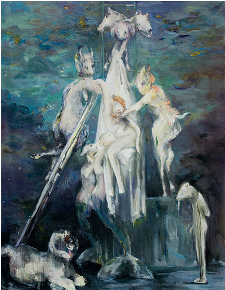

Un bâtiment qui prend sa place dans la ville, qui sur trois niveaux présente des volumes amples dans lesquels les œuvres sont à l’aise. Stéphane Pencréac’h (1970) frappe encore davantage l’inconscient : il prend pour point de départ une photographie, de très grand format, pour représenter des scènes intrigantes, qui content une histoire que nous sommes conviés à recomposer. Si l’on ne sait pas toujours ce que cela dit, « ça parle ». Telle l’Annonciation où l’on voit un intérieur bouleversé par les apparitions de l’extérieur : un aigle d’or vient se poser sur le dossier d’un fauteuil, le paysage urbain tente de passer par les fenêtres, une carcasse rouge d’animal est accrochée devant un homme le couteau au poing.

Stéphane Pencréac’h (1970) frappe encore davantage l’inconscient : il prend pour point de départ une photographie, de très grand format, pour représenter des scènes intrigantes, qui content une histoire que nous sommes conviés à recomposer. Si l’on ne sait pas toujours ce que cela dit, « ça parle ». Telle l’Annonciation où l’on voit un intérieur bouleversé par les apparitions de l’extérieur : un aigle d’or vient se poser sur le dossier d’un fauteuil, le paysage urbain tente de passer par les fenêtres, une carcasse rouge d’animal est accrochée devant un homme le couteau au poing.

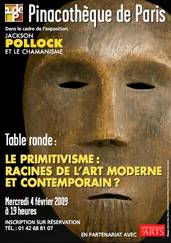

Mercredi 4 févier, dans le cadre de l’exposition «

Mercredi 4 févier, dans le cadre de l’exposition «