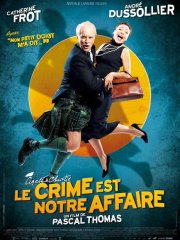

Après Mon petit doigt m’a dit, puis L’heure zéro, absolument délicieux, Le crime est notre affaire est le troisième film de Pascal Thomas tiré d’un roman d’Agatha Christie.

Après Mon petit doigt m’a dit, puis L’heure zéro, absolument délicieux, Le crime est notre affaire est le troisième film de Pascal Thomas tiré d’un roman d’Agatha Christie.

Nous voici cette fois installés dans les Alpes cossues, où Prudence et Bélisaire se sont rangés des services secrets. Une retraite bien trop paisible pour Prudence, qui sent dans ces jours tranquilles une "odeur de vieux" étouffante.

Noël approche, une vieille tante un peu farfelue vient faire une petite visite avant d’aller chasser le papillon en Guyane. Tourneboulée, elle affirme avoir été témoin d’un assassinat dans le train. Mais aucun cadavre n’ayant été retrouvé, la maréchaussée classe l’affaire sans suite. Il n’en fallait pas plus pour ranimer la flamme de détective encore tapie en Prudence : elle part donc mener l’enquête, d’une façon peu conventionnelle et beaucoup plus séduisante que celle de Bélisaire… mais les deux font malgré tout la paire, d’autant qu’ils sont amoureux comme au premier jour.

Autant le dire franchement, il s’agit certes d’une énigme policière, mais Pascal Thomas la traite avec une totale désinvolture ; une manière qui n’exclut nullement le charme. Par sa fantaisie, son ton plein de liberté, son parfum de mystère et les contours tout en couleurs de ses personnages principaux, Le crime est notre affaire offre un moment de pure détente. L’histoire y a peu d’importance, mais l’on en sort avec la sensation d’avoir passé un bon moment, avec d’excellents comédiens, des dialogues bien balancés et des décors enchanteurs. Bref, ce qu’on appelle un agréable film de divertissement.

Le crime est notre affaire

Pascal Thomas

Avec Catherine Frot, André Dussollier, Claude Rich, Chiara Mastroianni, Melvil Poupaud, Hippolyte Girardot, Annie Cordy…

Durée 1 h 49

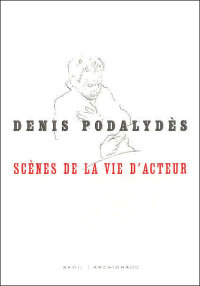

Ce que l’on peut trouver très étonnant dans ce livre, c’est d’abord la quatrième de couverture : pas vraiment l’élégance du code barre, mais la fin du texte de présentation qui veut nous faire acheter le roman : « un roman plein d’entrain et de péripéties, qui montre l’impuissance de l’homme dans la civilisation moderne ».

Ce que l’on peut trouver très étonnant dans ce livre, c’est d’abord la quatrième de couverture : pas vraiment l’élégance du code barre, mais la fin du texte de présentation qui veut nous faire acheter le roman : « un roman plein d’entrain et de péripéties, qui montre l’impuissance de l’homme dans la civilisation moderne ». Etre dans la peau d’un acteur, tout le temps, ou à n’importe quel moment. Etre dans la peau de Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française, qui a réuni dans ces Scènes les notes prises au fil de son métier d’acteur : descriptions très précises de tournages, de répétitions, d’attentes, de représentations devant le public, partagées avec le lecteur comme s’il y était.

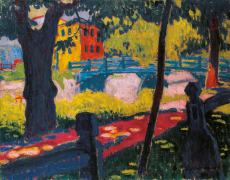

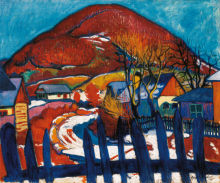

Etre dans la peau d’un acteur, tout le temps, ou à n’importe quel moment. Etre dans la peau de Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française, qui a réuni dans ces Scènes les notes prises au fil de son métier d’acteur : descriptions très précises de tournages, de répétitions, d’attentes, de représentations devant le public, partagées avec le lecteur comme s’il y était. Au musée Matisse, le contraste, à la veille de la Toussaint, entre le ciel gris et bas, le froid piquant du Nord et l’explosion de couleurs de ces Fauves hongrois a quelque chose de revigorant. D’autant que les œuvres présentées au

Au musée Matisse, le contraste, à la veille de la Toussaint, entre le ciel gris et bas, le froid piquant du Nord et l’explosion de couleurs de ces Fauves hongrois a quelque chose de revigorant. D’autant que les œuvres présentées au  Dans ces paysages, natures mortes, portraits et autoportraits se lisent de grandes influences de la peinture française de l’époque : Cézanne, Gauguin, Derain, Van Gogh… et bien sûr Matisse.

Dans ces paysages, natures mortes, portraits et autoportraits se lisent de grandes influences de la peinture française de l’époque : Cézanne, Gauguin, Derain, Van Gogh… et bien sûr Matisse. Les musées n’ont pas seulement pour fonction de faire découvrir des œuvres qui méritent l’arrêt du visiteur.

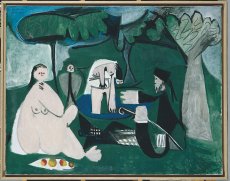

Les musées n’ont pas seulement pour fonction de faire découvrir des œuvres qui méritent l’arrêt du visiteur. Cette exposition, l’un des volets du triptyque "Picasso et les maîtres" présenté en même temps au Louvre, au Grand Palais et au Musée d’Orsay, constitue une formidable démonstration de la créativité de Picasso, de sa faculté, non pas de copier ou d’imiter, mais de repenser une œuvre, en cherchant, en s’amusant, avec liberté et obstinément.

Cette exposition, l’un des volets du triptyque "Picasso et les maîtres" présenté en même temps au Louvre, au Grand Palais et au Musée d’Orsay, constitue une formidable démonstration de la créativité de Picasso, de sa faculté, non pas de copier ou d’imiter, mais de repenser une œuvre, en cherchant, en s’amusant, avec liberté et obstinément. Objet de son obsession chez le peintre qui n’a cessé toute sa vie de figurer des femmes, il s’en empare pour mieux enfler, parfois jusqu’à la démesure, réduire ou déplacer ses rondeurs féminines. Ce qui ne l’empêche pas de faire subir à ses voisins toutes sortes de variations quant à leur emplacement, leurs accessoires ou leurs vêtements (dans les cas où il conserve ces derniers)…

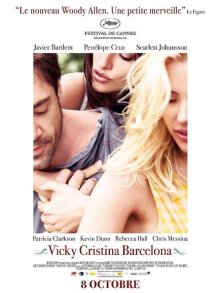

Objet de son obsession chez le peintre qui n’a cessé toute sa vie de figurer des femmes, il s’en empare pour mieux enfler, parfois jusqu’à la démesure, réduire ou déplacer ses rondeurs féminines. Ce qui ne l’empêche pas de faire subir à ses voisins toutes sortes de variations quant à leur emplacement, leurs accessoires ou leurs vêtements (dans les cas où il conserve ces derniers)… Elles sont américaines, jeunes, belles, et contentes de venir passer leur été à Barcelone. Cela ne fait pas deux minutes qu’elles ont débarqué qu’on est déjà tout content aussi de faire partie du voyage.

Elles sont américaines, jeunes, belles, et contentes de venir passer leur été à Barcelone. Cela ne fait pas deux minutes qu’elles ont débarqué qu’on est déjà tout content aussi de faire partie du voyage. L’exposition présente une sélection issue de l’ensemble de 862 oeuvres que le grand entrepreneur portugais José Berardo a mis à la disposition du Centre Culturel de Bélem à Lisbonne depuis juin 2007.

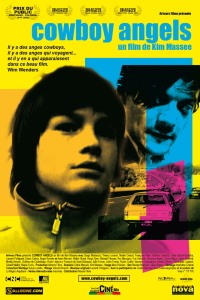

L’exposition présente une sélection issue de l’ensemble de 862 oeuvres que le grand entrepreneur portugais José Berardo a mis à la disposition du Centre Culturel de Bélem à Lisbonne depuis juin 2007. Dès le début, on pense au Petit Prince, si seul qu’il veut apprivoiser un renard, ou à un petit chien abandonné par son maître, qui court derrière un inconnu pour plutôt se faire apprivoiser lui-même. Ainsi débute Cowboy angels, avec Pablo, un gosse de onze ans délaissé par sa mère, sans géniteur dans les parages et qui demande à Louis, un joueur de poker en déroute, de l’emmener en Espagne retrouver son père. Démarre alors un road-movie entre un homme méfiant et endurci et un enfant plein de bagout, de vivacité et de ressources, mais en manque de protection et d’attention, presque en manque de tout. Ceux qui l’ont aidé à se construire sont les différents amants de sa mère. On les découvrira successivement au cours de ce voyage Paris-Barcelone-Paris via Bayonne, avec, au bord de l’eau, une superbe rencontre… celle-là féminine.

Dès le début, on pense au Petit Prince, si seul qu’il veut apprivoiser un renard, ou à un petit chien abandonné par son maître, qui court derrière un inconnu pour plutôt se faire apprivoiser lui-même. Ainsi débute Cowboy angels, avec Pablo, un gosse de onze ans délaissé par sa mère, sans géniteur dans les parages et qui demande à Louis, un joueur de poker en déroute, de l’emmener en Espagne retrouver son père. Démarre alors un road-movie entre un homme méfiant et endurci et un enfant plein de bagout, de vivacité et de ressources, mais en manque de protection et d’attention, presque en manque de tout. Ceux qui l’ont aidé à se construire sont les différents amants de sa mère. On les découvrira successivement au cours de ce voyage Paris-Barcelone-Paris via Bayonne, avec, au bord de l’eau, une superbe rencontre… celle-là féminine.