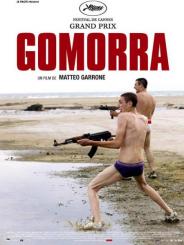

Pire que la violence que l’on voit à l’écran est la violence que l’on ressent, à travers des corps tremblants, des bouches qui crient, d’autres qui se figent avant d’en avoir le temps, des regards effrayés : cette peur qui irradie le film de Matteo Garrone et dans laquelle vivent des milliers de foyers dans le quartier napolitain des Vele.

Pire que la violence que l’on voit à l’écran est la violence que l’on ressent, à travers des corps tremblants, des bouches qui crient, d’autres qui se figent avant d’en avoir le temps, des regards effrayés : cette peur qui irradie le film de Matteo Garrone et dans laquelle vivent des milliers de foyers dans le quartier napolitain des Vele.

L’un des lieux où le quotidien n’est autre que le trafic de drogue et son cortège de victimes, tenu d’une main de fer par la Mafia. Là où des clans s’affrontent et certaines affaires se règlent d’une balle dans la tête ou dans la nuque. Là où les jeunes n’ont d’autre avenir que d’entrer dans la spirale ; où le "milieu" entretient les familles ; où une autre économie s’est installée, fondée sur le commerce de narcotiques et d’armes, mais aussi de contrefaçons et de déchets toxiques. Loi du plus fort, Etat dans l’Etat, zones sans droit. La ligne semble connue.

Elle prend dans Gomorra un visage troublant, à travers cinq récits qui s’entrecroisent, traçant les portraits d’une série de personnages, maillons du rouage infernal. Un gosse de douze ans apprend, appliqué, les règles de l’art de la criminalité. Une paire de gamins, têtes brûlées à peine plus âgés que lui, narguent les califes locaux pour jouer leur propre jeu avec les armes et la came, auquel ils ne pourront que perdre. Un tailleur fabrique les magnifiques pièces qui iront à la grande couture financée par l’argent sale. Un "caissier" fait chaque semaine le tour des épouses privées de leur mari camorriste pour leur donner de quoi survivre. Un jeune diplômé assistant d’un entrepreneur spécialisé dans l’enfouissement des déchets toxiques ouvre les yeux sur ce spectacle écœurant.

Matteo Garrone a tiré son film du livre Gomorra, dans l’empire de la Camorra écrit par le journaliste Roberto Saviano, issu de la banlieue de Naples gangrénée par la Mafia, et aujourd’hui sous haute protection policière.

Il nous tient au plus près de ses personnages, personnes en réalité, tristes pantins de la mécanique du profit et du crime. Tristes pantins mais tellement humains et dont le film de Matteo Garrone, distingué par le Grand Prix du jury à Cannes, porte le témoignage criant, comme pour mieux nous dire "Regardez !". Ce qu’il faut faire, absolument.

Gomorra

Un film italien de Matteo Garonne

Avec Salvatore Abruzzese, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale

Durée 2 h 15 mn

Pour mieux les connaître et découvrir leurs secrets, Olivier Cohen a demandé à des auteurs d’écrire sur leurs héros préférés.

Pour mieux les connaître et découvrir leurs secrets, Olivier Cohen a demandé à des auteurs d’écrire sur leurs héros préférés. Chaumont sur Loire, c’est d’abord un château, posé au dessus du fleuve, qui fut occupé par Catherine de Médicis puis Diane de Poitiers. On peut visiter, entre autres, les chambres de l’une et de l’autre. Mais le parc n’a été créé qu’au XIXe siècle.

Chaumont sur Loire, c’est d’abord un château, posé au dessus du fleuve, qui fut occupé par Catherine de Médicis puis Diane de Poitiers. On peut visiter, entre autres, les chambres de l’une et de l’autre. Mais le parc n’a été créé qu’au XIXe siècle. Maglm est en vacances… mais les expos continuent ! Avant de partir, j’ai repéré ceci pour vous… à vous donc d’aller voir, chers lecteurs !

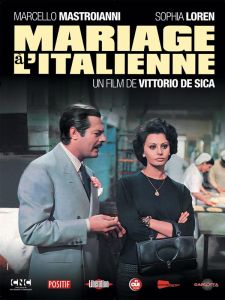

Maglm est en vacances… mais les expos continuent ! Avant de partir, j’ai repéré ceci pour vous… à vous donc d’aller voir, chers lecteurs ! Ressorti en copie neuve le 23 juillet 2008, Mariage à l’italienne, film de 1964 nous offre une virée napolitaine haute en tempérament qui se déroule sur plus de vingt ans, entre cris, rires et amour.

Ressorti en copie neuve le 23 juillet 2008, Mariage à l’italienne, film de 1964 nous offre une virée napolitaine haute en tempérament qui se déroule sur plus de vingt ans, entre cris, rires et amour. Maglm est en vacances… mais les expos continuent ! Avant de partir, j’ai repéré ceci pour vous… à vous donc d’aller voir, chers lecteurs !

Maglm est en vacances… mais les expos continuent ! Avant de partir, j’ai repéré ceci pour vous… à vous donc d’aller voir, chers lecteurs ! Maglm est en vacances… mais les expos continuent ! Avant de partir, j’ai repéré ceci pour vous… à vous donc d’aller voir, chers lecteurs !

Maglm est en vacances… mais les expos continuent ! Avant de partir, j’ai repéré ceci pour vous… à vous donc d’aller voir, chers lecteurs ! Maglm est en vacances… mais les expos continuent ! Avant de partir, j’ai repéré ceci pour vous… à vous donc d’aller voir, chers lecteurs !

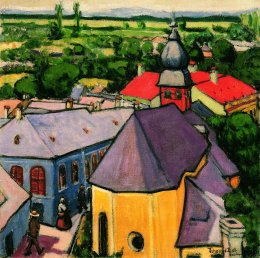

Maglm est en vacances… mais les expos continuent ! Avant de partir, j’ai repéré ceci pour vous… à vous donc d’aller voir, chers lecteurs ! Alors qu’elle fêtait son premier anniversaire, le 15 juin dernier, la Pinacothèque de Paris établissait la preuve qu’elle avait d’emblée séduit le public : 700 000 visiteurs en un an, dont plus de 300 000 pour «

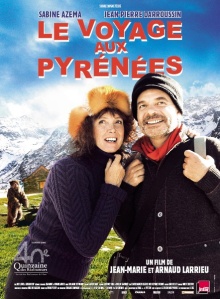

Alors qu’elle fêtait son premier anniversaire, le 15 juin dernier, la Pinacothèque de Paris établissait la preuve qu’elle avait d’emblée séduit le public : 700 000 visiteurs en un an, dont plus de 300 000 pour «  Bien déjanté, ce film est aussi totalement jubilatoire, malgré sa fin un peu ratée. Aucune importance, tant est grand le plaisir que l’on prend à ce Voyage, tant est juste le regard des deux cinéastes sur ce drôle de pays que sont les Pyrénées centrales et qu’ils connaissent bien pour être le leur. Celui où, au bonheur « d’avoir dépassé » s’ajoute celui « d’être encore dépassé » : la moyenne montagne de ces Pyrénées que l’on a baptisé « Hautes ».

Bien déjanté, ce film est aussi totalement jubilatoire, malgré sa fin un peu ratée. Aucune importance, tant est grand le plaisir que l’on prend à ce Voyage, tant est juste le regard des deux cinéastes sur ce drôle de pays que sont les Pyrénées centrales et qu’ils connaissent bien pour être le leur. Celui où, au bonheur « d’avoir dépassé » s’ajoute celui « d’être encore dépassé » : la moyenne montagne de ces Pyrénées que l’on a baptisé « Hautes ».