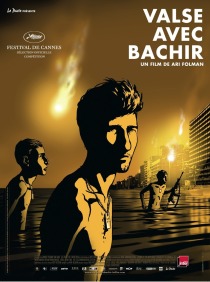

Comment traverser Valse avec Bachir sans être profondément ému par l’histoire singulière que le documentaire raconte, celle du massacre de Sabra et Chatila à Beyrouth-Ouest, mais aussi par la portée universelle qu’elle contient ?

Comment traverser Valse avec Bachir sans être profondément ému par l’histoire singulière que le documentaire raconte, celle du massacre de Sabra et Chatila à Beyrouth-Ouest, mais aussi par la portée universelle qu’elle contient ?

En septembre 1982, quelques jours après l’assassinat du président libanais Bachir Gemayel, les Phalangistes chrétiens entrent dans les camps de réfugiés palestiniens Sabra et Chatila au motif d’en éliminer les éléments terroristes. Le lendemain, l’on découvre qu’un véritable massacre a été perpétré, y compris contre de nombreux civils, hommes, femmes et enfants. Aux portes des camps, des soldats israéliens sécurisaient l’intervention. Au fil des heures, certains ont compris qu’une tuerie se déroulait à l’intérieur.

Le narrateur faisait partie de ces soldats israéliens en poste devant les camps. Plus de vingt après, il réalise qu’il a tout oublié de la période de la guerre du Liban.

Une scène vient pourtant le hanter : dans la nuit éclairée par des fusées, il se retrouve avec d’autres soldats, nus dans la mer au pied d’immeubles criblés de balles. Lui et ses camarades sortent lentement de l’eau, remettent leur kaki et reviennent vers la ville en guerre.

A partir de cette image, il essaie de reconstituer les évènements auxquels il a participé et les actes qu’il a commis, se faisant aider par un ami psychanalyste, allant à la rencontre des hommes qui étaient avec lui, les interrogeant, écoutant leurs souvenirs.

Tout à fait original (premier documentaire d’animation), Valse avec Bachir est d’une esthétique remarquable. Le jaune et le noir de la scène fondamentale – celle qui n’a jamais existé réellement, mais révélatrice de la peur et de la culpabilité encaissées – marquent durablement. Au dessin, sobre et stylisé, poussant parfois jusqu’à la poésie et l’onirisme, Ari Folman associe des musiques évocatrices de la jeunesse des années 1980 avec beaucoup de justesse, et suit de bout en bout une narration impeccablement écrite.

Mais son film est aussi admirable en ce qu’il dépasse l’histoire (de Sabra et Chatila) pour porter à l’écran toutes les histoires, celles des victimes des guerres, mais aussi celles de tous ces soldats, gamins de 17, 18 ou 19 ans qui y ont été impliqués, dans un mélange d’inconscience et de "peur incontrôlée", et se retrouvent vingt, vingt-cinq après, à devoir porter ces actes dont ils ne sont pas responsables mais dont ils se sentent coupables.

Valse avec Bachir est enfin un film sur le travail de mémoire, ses blancs, ses "arrangements" et sa reconstitution ; il en est en même temps le résultat magnifique et bouleversant.

Valse avec Bachir

Ari Folman

Durée : 1 h 27 mn

Année de production : 2008

Titre original : Waltz with Bashir

Distribué par Le Pacte

L’artiste souleva l’engouement des Européens dans le dernier quart du XIXème siècle mais ne suscita de son vivant, malgré une production prolifique, qu’une admiration éphémère dans son pays.

L’artiste souleva l’engouement des Européens dans le dernier quart du XIXème siècle mais ne suscita de son vivant, malgré une production prolifique, qu’une admiration éphémère dans son pays. Heddy Maalem a déplacé le célèbre ballet sur le continent africain, dans une pièce créée en 2004 et présentée jusqu’au 12 juillet dans la Grande Halle de la Villette dans le cadre du festival Afrique(s).

Heddy Maalem a déplacé le célèbre ballet sur le continent africain, dans une pièce créée en 2004 et présentée jusqu’au 12 juillet dans la Grande Halle de la Villette dans le cadre du festival Afrique(s).

Il y a quelque chose d’un peu curieux à aller chercher du vert dans l’espace clos de l’impasse Récamier à Paris, l’espace EDF Electra.

Il y a quelque chose d’un peu curieux à aller chercher du vert dans l’espace clos de l’impasse Récamier à Paris, l’espace EDF Electra. Pina Bausch est allée en Inde avec sa troupe pour créer son dernier spectacle, dans le Kerala et à Calcutta. Elle en a ramené ses couleurs, ses parfums, sa musique, dans une pièce dansée inspirée et dénuée de kitch.

Pina Bausch est allée en Inde avec sa troupe pour créer son dernier spectacle, dans le Kerala et à Calcutta. Elle en a ramené ses couleurs, ses parfums, sa musique, dans une pièce dansée inspirée et dénuée de kitch. C’est un texte sur la Révolution, sur les bouleversements politiques et sociaux, mais aussi sur l’exil et les passions, vus à hauteur d’homme. Un texte magnifique et d’une grande justesse qui fait une entrée magistrale à la Comédie-Française grâce à une mise en scène des plus fines et une troupe au sommet de son art.

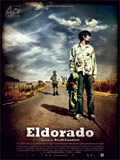

C’est un texte sur la Révolution, sur les bouleversements politiques et sociaux, mais aussi sur l’exil et les passions, vus à hauteur d’homme. Un texte magnifique et d’une grande justesse qui fait une entrée magistrale à la Comédie-Française grâce à une mise en scène des plus fines et une troupe au sommet de son art. L’on se souviendra longtemps de cette terre belge, de ses forêts, de ses rivières, et aussi de son ciel, de ses lumières et de ses nuages aux nuances infinies. Bouli Lanners a, selon son expression, « repoussé les frontières » de son petit pays et a donné à son road movie la splendeur des grands espaces nord-américains avec la subtilité des maîtres flamands. Immédiatement, les dons du réalisateur crèvent l’écran : son sens du graphisme, son goût pour l’étrangeté, son talent pour faire surgir l’inattendu, l’humour, le surréalisme, et soudain l’émotion. Quant à l’acteur, il a non seulement un visage et une corpulence bien à lui mais encore une façon de se mouvoir, de parler et de regarder, bref ce qu’on appelle une présence.

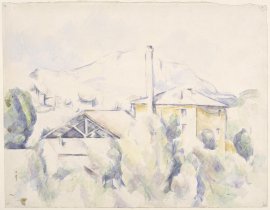

L’on se souviendra longtemps de cette terre belge, de ses forêts, de ses rivières, et aussi de son ciel, de ses lumières et de ses nuages aux nuances infinies. Bouli Lanners a, selon son expression, « repoussé les frontières » de son petit pays et a donné à son road movie la splendeur des grands espaces nord-américains avec la subtilité des maîtres flamands. Immédiatement, les dons du réalisateur crèvent l’écran : son sens du graphisme, son goût pour l’étrangeté, son talent pour faire surgir l’inattendu, l’humour, le surréalisme, et soudain l’émotion. Quant à l’acteur, il a non seulement un visage et une corpulence bien à lui mais encore une façon de se mouvoir, de parler et de regarder, bref ce qu’on appelle une présence. Il faut le reconnaître, une aquarelle ne séduit pas forcément du premier coup d’oeil. Contrairement à la peinture à l’huile et à la gouache, plus hautes en couleurs, plus pleines, plus aguicheuses, le fin lavis de l’aquarelle a le charme si discret que l’on pourrait passer devant sans le remarquer.

Il faut le reconnaître, une aquarelle ne séduit pas forcément du premier coup d’oeil. Contrairement à la peinture à l’huile et à la gouache, plus hautes en couleurs, plus pleines, plus aguicheuses, le fin lavis de l’aquarelle a le charme si discret que l’on pourrait passer devant sans le remarquer. Ample, passionnante, l’exposition consacrée à Annie Leibovitz jusqu’au 14 septembre à la Maison européenne de la photographie est aussi très surprenante. La célèbre photographe des couvertures glacées américaines, de Rolling Stone à Vogue en passant par Vanity Fair a choisi de mêler à ses portraits les plus connus toute une série d’images personnelles.

Ample, passionnante, l’exposition consacrée à Annie Leibovitz jusqu’au 14 septembre à la Maison européenne de la photographie est aussi très surprenante. La célèbre photographe des couvertures glacées américaines, de Rolling Stone à Vogue en passant par Vanity Fair a choisi de mêler à ses portraits les plus connus toute une série d’images personnelles.