Alors qu’on attend avec impatience son prochain film, un temps espéré au dernier Festival de Cannes, et dont on connaît déjà le titre – The tree of life – et les acteurs – Sean Penn et Brad Pitt -, une des belles surprises de ce début d’été est la reprise en salles du deuxième film de Terrence Malick, Les moissons du ciel.

Parfait pour débuter la fête du cinéma qui cette année durera une semaine : ceux qui ont déjà vu ce chef d’œuvre récompensé du Prix de la mise en scène à Cannes en 1979 n’ont pas besoin qu’on leur fasse l’article ; les autres n’ont qu’à courir le découvrir – ventre à terre.

L’histoire se passe au début du siècle dernier au Texas, où les sans-rien-sauf-leurs-bras vont travailler dans les champs du lever au coucher du soleil pour trois dollars par jour. Bill, accompagné de sa petite sœur Linda et de sa petite amie Abby a quitté Chicago où il a battu à mort son contremaître. Ils passent la saison des moissons dans une immense ferme céréalière, ne perdant ni leur joie de vivre ni leur fantaisie enfantine malgré le dur labeur. Mais quand Chuck, le propriétaire fermier s’éprend de Abby, Bill, qui ne supporte plus de la voir se tuer à la tâche, voit le moyen de mettre un terme à cette vie sans espoir, d’autant que les jours de Chuck sont paraît-il comptés.

La suite ne se déroulera pas comme prévu, au fil d’une tension dramatique de plus en plus aigüe.

Terrence Malick filme et monte comme personne. En fond, il y a le rythme lent des travaux des champs, le quotidien sans surprise des journaliers soumis à des gestes répétitifs, le déroulement des saisons, l’immensité des espaces, la splendeur de la nature. Au centre, se trouve un tempérament impétueux, encore adolescent mais déjà adulte, Bill, joué par un Richard Gere magnétique, yeux et cheveux bruns inoubliables, dont on ne sait jamais, entre rires, gestes tendres et explosion, quel sera le prochain élan. A ses côté, une jeune femme calme et riante au charme mystérieux, Abby, dont on ne peut que deviner les pensées et les sentiments. Chuck le propriétaire, beau et blond solitaire, aurait pu être méchant, mais ç’eût été trop simple. Tous les personnages en réalité sont attachants ; tous sont complexes ; et magnifiquement interprétés, même les rôles secondaires comme la petite Linda ou le vieil ami de Chuck.

A chaque plan, Terrence Malick montre autant qu’il réserve. Les dialogues sont rares ; le réalisateur semble laisser les regards et la nature écrire l’histoire. De ciel d’orage en épis de blé tourbillonnants, de feux de fin d’été en eaux fraîches au crépuscule, le réalisateur du Nouveau monde offre avec cette histoire d’amour et de souffrances un poème cinématographique sur fond de toile de maître.

Alors pourquoi être pressé : si tel doit à nouveau être le résultat, laissons-le peaufiner encore tranquillement son cinquième film… en quarante ans de carrière.

Les moissons du ciel

Un drame de Terrence Malick

Avec Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard

Durée 1 h 35

Année de production 1979 – Reprise le 16 juin 2010

L’exposition est courte (une soixantaine d’œuvres), voit large (cf. son titre), mais ne déçoit pas si l’on est prévenu de sa véritable substance.

L’exposition est courte (une soixantaine d’œuvres), voit large (cf. son titre), mais ne déçoit pas si l’on est prévenu de sa véritable substance. Dans la salle consacrée à l’art du portrait, un grand portrait féminin de Goya se laisse longuement contempler. L’artiste semble avoir joué sur le contraste entre la monumentalité du buste drapé d’étoffes et de fourrure de l’Infante et un visage très naturel dont les yeux sont d’une extraordinaire expressivité.

Dans la salle consacrée à l’art du portrait, un grand portrait féminin de Goya se laisse longuement contempler. L’artiste semble avoir joué sur le contraste entre la monumentalité du buste drapé d’étoffes et de fourrure de l’Infante et un visage très naturel dont les yeux sont d’une extraordinaire expressivité. Créé à Naples en 1819, La Donna del lago n’avait jamais été monté à Paris.

Créé à Naples en 1819, La Donna del lago n’avait jamais été monté à Paris. Que ce soit en suivant ses chroniques sur France Inter, les spectacles qu’il donne en chansons ou les souvenirs du temps des Deschiens sur Canal +, l’on se fait de François Morel, à tort ou à raison, l’idée d’un homme sincère et cohérent, dont le personnage artistique est l’écume bouillonnante d’une intimité pleine d’émotions pudiquement habillées.

Que ce soit en suivant ses chroniques sur France Inter, les spectacles qu’il donne en chansons ou les souvenirs du temps des Deschiens sur Canal +, l’on se fait de François Morel, à tort ou à raison, l’idée d’un homme sincère et cohérent, dont le personnage artistique est l’écume bouillonnante d’une intimité pleine d’émotions pudiquement habillées. Nul besoin d’un récit au sens traditionnel, nul besoin de tout comprendre pour aimer.

Nul besoin d’un récit au sens traditionnel, nul besoin de tout comprendre pour aimer. C’est dans l’ambiance feutrée de la place des Vosges à Paris que Chantal Blumann a ouvert en juillet 2009 sa galerie dédiée à l’art contemporain. Elle y expose aussi bien de la peinture, de la photographie, de la sculpture que des comics, avec la volonté "de rendre l’art accessible au plus grand nombre, de faire émerger de nouveaux talents et de proposer des photos numérotées à prix juste". On sent chez cette marchande d’art, en parlant avec elle et en parcourant sa galerie une envie de démocratisation et de désacralisation de l’art qui mettent tout de suite à l’aise.

C’est dans l’ambiance feutrée de la place des Vosges à Paris que Chantal Blumann a ouvert en juillet 2009 sa galerie dédiée à l’art contemporain. Elle y expose aussi bien de la peinture, de la photographie, de la sculpture que des comics, avec la volonté "de rendre l’art accessible au plus grand nombre, de faire émerger de nouveaux talents et de proposer des photos numérotées à prix juste". On sent chez cette marchande d’art, en parlant avec elle et en parcourant sa galerie une envie de démocratisation et de désacralisation de l’art qui mettent tout de suite à l’aise. Une digne héritière des Borgia voudrait régner sur le monde en cette fin du XVIe siècle. Elle se nomme Fausta et manigance, assassine, capture, torture sans aucun complexe. Le moyen d’arriver à ses fins : prendre le pouvoir dans l’institution où les femmes sont le plus exclues, la papauté. Fausta sera Papesse ou ne sera rien.

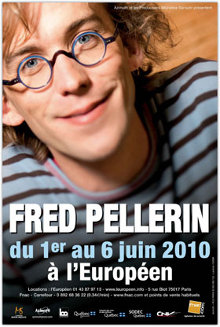

Une digne héritière des Borgia voudrait régner sur le monde en cette fin du XVIe siècle. Elle se nomme Fausta et manigance, assassine, capture, torture sans aucun complexe. Le moyen d’arriver à ses fins : prendre le pouvoir dans l’institution où les femmes sont le plus exclues, la papauté. Fausta sera Papesse ou ne sera rien. Découvert hier soir sur la scène de L’Européen à Paris : Fred Pellerin, un Quebecois de 33 ans qui exerce le joli et singulier métier de conteur. Conteur pour adultes : chez Monsieur Pellerin, ça veut dire emporter, faire rire et émouvoir. Et Fred est aussi musicien et chanteur.

Découvert hier soir sur la scène de L’Européen à Paris : Fred Pellerin, un Quebecois de 33 ans qui exerce le joli et singulier métier de conteur. Conteur pour adultes : chez Monsieur Pellerin, ça veut dire emporter, faire rire et émouvoir. Et Fred est aussi musicien et chanteur.