Natif d’Anvers installé très tôt en France, Vantongerloo (1886-1965), peintre et sculpteur peu connu du grand public est pourtant une figure importante de l’avant-garde européenne.

Natif d’Anvers installé très tôt en France, Vantongerloo (1886-1965), peintre et sculpteur peu connu du grand public est pourtant une figure importante de l’avant-garde européenne.

Formé à la statuaire traditionnelle, il entreprend dès 1917 un processus d’abstraction et de géométrisation des formes qui fait de lui avec ses constructions dans la sphère l’un des inventeurs de la sculpture moderne.

En peinture, dans la veine de Mondrian, Kandinsky et Malevitch, ses recherchent se portent sur la couleur, envisagée notamment comme vocabulaire musical, dans une approche théorique et doctrinaire fidèle à la "tradition" de l’avant-garde.

A la même période, dans les années 1920, son entreprise géométrique se porte également sur l’architecture et le mobilier, avec une approche mathématique aussi rigoureuse qu’utopique. Bien de son temps, il participe au groupe puis à la revue Cercle et Carré et fonde avec Herbin l’association Abstraction-Création qui donnera lieu à des publications entre 1932 et 1936.

A cette époque, l’abstraction géométrique de Vantongerloo se traduit par des tableaux "algébriques", où il joue avec les lignes, les formes et les nombres d’une façon radicale. Une extrême doctrinaire qui visiblement ne pouvait conduire qu’à la rupture. Celle-ci a lieu à la fin des années 30 ; le formalisme, épuisé, cède la place à une subjectivité enfin libérée.

Le choix de la courbe apparaît alors comme une évidence ; en peinture, de fines lignes sinueuses sur fond blanc autorisent la légèreté. Cette période annonce les dernières étapes, les plus séduisantes, de son parcours : à la fin des années 1940, ses sculptures en fil métallique puis, à partir de 1950, en plexiglas.

Avec ces objets très sphériques, spirales et astres en orbites, Vantongerloo adopte une vision cosmique, rendue proche grâce à la dimension réduite des oeuvres.

La transparence du plexiglas, qui en fait presque une non-matière dans la négation de la couleur apparaît comme l’aboutissement de la "poétisation" poursuivie par l’artiste depuis sa rupture avec l’abstraction-géométrique.

Cette poésie et cette beauté sont magnifiquement mises en valeur par les clichés en noir et blanc pris par Ernst Scheiddeger – connu pour ses photos de Giacometti – dans les années 1950.

Georges Vantongerloo : un pionnier de la sculpture moderne

"De la sphère à l’aurore boréale »

Jusqu’au 2 mars 2008

Musée Matisse Le Catau-Cambrésis

Palais Fénelon – 59360 Le Cateau-Cambresis

tél. : 00 33 (0)3 27 84 64 64

Tlj sauf le mardi, de 10 h à 18 h

Entrée 4,50 € (TR 3 €), gratuit les 1ers dimanches du mois

Visites guidées le samedi à 15 h et le dimanche à 10 h 30

Accès : à 90 km de Lille et 170 de Paris ; les week-ends et jours fériés un train Corail Intercités fait la liaison Paris/Le Cateau-Cambresis.

Image : Ernst Scheidegger, Photo de l’œuvre de Georges Vantongerloo Nucleus, 1946, Collection JaKob Bill © Neue Zürcher Zeintung, 2007

La solitude devient criante le jour où vous avez gagné un voyage dans un endroit idyllique, que vous n’avez personne pour vous accompagner… et que vous ne préférez pas partir seul.

La solitude devient criante le jour où vous avez gagné un voyage dans un endroit idyllique, que vous n’avez personne pour vous accompagner… et que vous ne préférez pas partir seul. L’Américain Edward Steichen (1879-1973) semble avoir tout fait, et toujours premier parmi les premiers.

L’Américain Edward Steichen (1879-1973) semble avoir tout fait, et toujours premier parmi les premiers. L’histoire est au départ un choc de culture ; elle se nourrit d’échanges, donne lieu à des tâtonnements et ne finit pas.

L’histoire est au départ un choc de culture ; elle se nourrit d’échanges, donne lieu à des tâtonnements et ne finit pas. La dernière scène peut être vite oubliée, elle ne gâche pas le bon moment passé en compagnie de ces Voisines. Le théâtre dans le théâtre, ça ne s’écrit pas sur un coin de table ; ça s’inscrit dans un contexte. Or, cette soirée a le contexte léger.

La dernière scène peut être vite oubliée, elle ne gâche pas le bon moment passé en compagnie de ces Voisines. Le théâtre dans le théâtre, ça ne s’écrit pas sur un coin de table ; ça s’inscrit dans un contexte. Or, cette soirée a le contexte léger. La voici la der des der, la fin de l’Epilogue, la révérence de l’Homme qui danse.

La voici la der des der, la fin de l’Epilogue, la révérence de l’Homme qui danse. Il faut voir Jean Rochefort dire le texte de Frambroise ! de Boby Lapointe, enjoué et coquin, juvénile avec sa mèche retombant sur son grand front de 77 ans.

Il faut voir Jean Rochefort dire le texte de Frambroise ! de Boby Lapointe, enjoué et coquin, juvénile avec sa mèche retombant sur son grand front de 77 ans. Olivier Adam a l’art de décrire les souffrances intimes, les moments de vide, la solitude, la détresse, l’errance, la perte de soi. Il le fait avec finesse, sobriété, de son écriture courte qui oscille entre délicatesse et coup de poing.

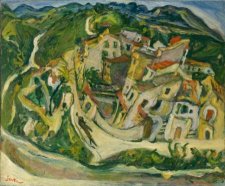

Olivier Adam a l’art de décrire les souffrances intimes, les moments de vide, la solitude, la détresse, l’errance, la perte de soi. Il le fait avec finesse, sobriété, de son écriture courte qui oscille entre délicatesse et coup de poing. Né à la fin du XIXème siècle en Biélorussie, Chaïm Soutine émigre à Paris en 1913.

Né à la fin du XIXème siècle en Biélorussie, Chaïm Soutine émigre à Paris en 1913. « Ce spectacle est un gruyère dont les trous sont à combler par l’imagination du spectateur », énonce Philippe Caubère dans La Ficelle, premier volet de L’Epilogue, le dernier tour de piste de L’Homme qui danse.

« Ce spectacle est un gruyère dont les trous sont à combler par l’imagination du spectateur », énonce Philippe Caubère dans La Ficelle, premier volet de L’Epilogue, le dernier tour de piste de L’Homme qui danse.