C’est une exposition de tout premier ordre que propose le Centre Pompidou jusqu’au 14 janvier prochain, tant la sélection est variée par les artistes représentés, passionnante par ses thèmes et homogène dans sa qualité.

C’est une exposition de tout premier ordre que propose le Centre Pompidou jusqu’au 14 janvier prochain, tant la sélection est variée par les artistes représentés, passionnante par ses thèmes et homogène dans sa qualité.

Trois cents photos organisées en cinq sections que l’on découvre l’intérêt toujours en éveil et le regard émerveillé.

Voici Paris est la présentation d’une partie de l’exceptionnelle collection de Christian Bouqueret, riche de quelques 7000 photos – des tirages originaux pour l’essentiel – que le Centre Pompidou a acquise en 2011.

Embrassant l’une des périodes les plus fructueuses de la photographie, elle témoigne de la vitalité de cet art pendant l’entre-deux-guerres à Paris, où les grands photographes français tels que Henri-Cartier Bresson ou Claude Cahun étaient rejoints par leurs collègues étrangers, américains (Man Ray), allemands (Germaine Krull, Erwin Blumenfeld), hongrois (Kertész, Brassaï)…

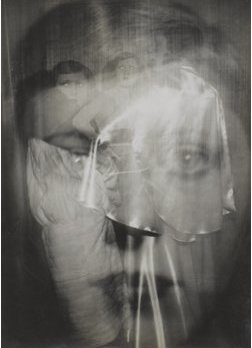

Parmi les sections les plus impressionnantes, celle consacrée au surréalisme : Man Ray et Dora Maar bien sûr mais aussi Lotar et Blumenfeld multiplient les expérimentations et le jeu. Les corps sont déformés, des parties en sont découpées et remontées en d’étranges collages ; tout est vu avec un œil décalé, cherchant la surprise, repoussant les limites, et suscitant chez le spectateur choc ou amusement.

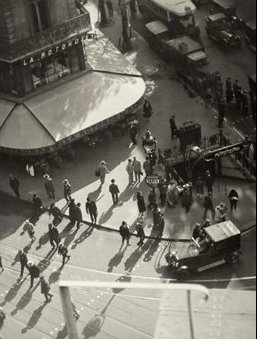

Très créatif aussi est le mouvement Nouvelle vision qui se développe à Paris dans les années 1920 : il s’agit d’aborder la photographie sans plus aucune référence à la tradition picturale, et en choisissant les sujets les plus contemporains qui soient, notamment l’architecture de fer ou de béton. Les prises de vues sont novatrices, très graphiques, les cadrages chamboulés par plongées et contre-plongées.

La section dédiée à la photo documentaire rappelle l’importance de la démarche de tous ceux qui se sont attachés, à partir des an nées 1930, à montrer la réalité sociale, notamment dans le contexte de crise, avec les travailleurs (par exemple, Sortant des mines d’Aurel Bauh), mais aussi les moments de loisirs, avec l’avènement des congés payés – on rencontre ici fort naturellement Henri-Cartier Bresson.

La section dédiée à la photo documentaire rappelle l’importance de la démarche de tous ceux qui se sont attachés, à partir des an nées 1930, à montrer la réalité sociale, notamment dans le contexte de crise, avec les travailleurs (par exemple, Sortant des mines d’Aurel Bauh), mais aussi les moments de loisirs, avec l’avènement des congés payés – on rencontre ici fort naturellement Henri-Cartier Bresson.

L’imagier moderne regorge de découvertes : ici sont montrés le travail préparatoire et le résultat final de photographes œuvrant dans le monde de l’édition et de la publicité. C’était alors le plein essor de la presse illustrée, mais l’on plaçait aussi des photographies en couvertures de romans, de pochettes de disques… c’était classe et léché, parfois somptueux (voir la publicité pour Poiret de Germaine Krull).

Enfin, une tendance souvent moins valorisée : celle du retour à l’ordre dans les années 1920-30, en réaction contre les excès du modernisme. Autrement dit, l’âge Néo-classique de la photo, avec des nus, des natures mortes, des portraits. Mais le résultat, loin d’être ennuyeux (sauf peut-être pour certains portraits) est le plus souvent superbe, comme l’émouvant Masque de pierre d’André Steiner.

Voici Paris, Modernités photographiques 1920-1950

Centre Pompidou

Place Georges Pompidou 75004 Paris

Tous les jours sauf le mardi, 11h-21h

Entrée 11 € (tarif réduit : 9€)

Jusqu’au 14 janvier 2013

Images :

Germaine Krull, Publicité pour P. Poiret, 1926 © Mnam, Centre Pompidou, Paris, 2011

Marianne Breslauer, La Rotonde, 1930 © Marianne Breslauer / Fotostiftung Schweiz

La galerie Frédéric Moisan, rue Mazarine à Paris, a ouvert ses portes début 2007 avec l’exposition de Bernard Guillot

La galerie Frédéric Moisan, rue Mazarine à Paris, a ouvert ses portes début 2007 avec l’exposition de Bernard Guillot  Plus que deux semaines pour découvrir l’exposition consacrée à Yutaka Takanashi, photographe né à Tokyo en 1935 et l’un des plus importants du XXème siècle japonais.

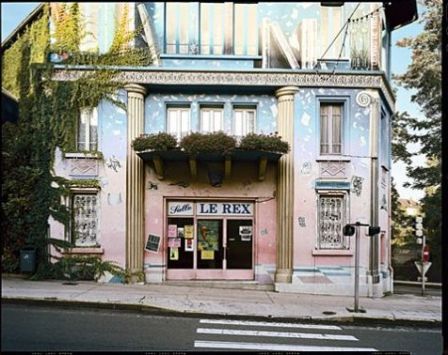

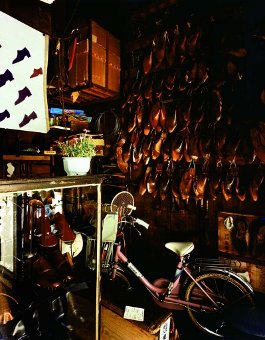

Plus que deux semaines pour découvrir l’exposition consacrée à Yutaka Takanashi, photographe né à Tokyo en 1935 et l’un des plus importants du XXème siècle japonais. Les séries Machi (La ville) et Golden-gai Bars exposées au deuxième étage sont peut-être plus émouvantes encore, bien qu’elles ne montrent que des lieux. Mais c’est peut-être aussi le contraste entre les deux parties de l’exposition qui contribue à cette émotion. Il s’agit ici de photos en couleurs de plus grands formats, prises au milieu des années 1970 et au début des années 1980 dans des quartiers populaires et traditionnels de Tokyo : boutiques, bars, échoppes d’artisans.

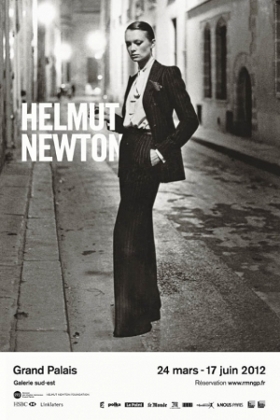

Les séries Machi (La ville) et Golden-gai Bars exposées au deuxième étage sont peut-être plus émouvantes encore, bien qu’elles ne montrent que des lieux. Mais c’est peut-être aussi le contraste entre les deux parties de l’exposition qui contribue à cette émotion. Il s’agit ici de photos en couleurs de plus grands formats, prises au milieu des années 1970 et au début des années 1980 dans des quartiers populaires et traditionnels de Tokyo : boutiques, bars, échoppes d’artisans. Avec quelques 240 tirages originaux ou d’époque, l’exposition présentée au Grand Palais jusqu’au 17 juin 2012 est la première grande rétrospective consacrée en France au célèbre photographe de mode et de stars Helmut Newton.

Avec quelques 240 tirages originaux ou d’époque, l’exposition présentée au Grand Palais jusqu’au 17 juin 2012 est la première grande rétrospective consacrée en France au célèbre photographe de mode et de stars Helmut Newton.

En quelques lignes manuscrites, parfois deux, parfois dix, Depardon raconte l’atmosphère new-yorkaise : le 4 juillet, jour de l’Indépendance, il pleut, il n’y a presque personne. Visite de convenance à la Statue de la Liberté (atmosphère fort palpable sur le cliché pris sur le bateau pour s’y rendre).

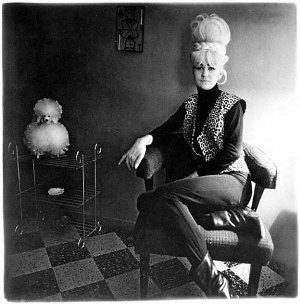

En quelques lignes manuscrites, parfois deux, parfois dix, Depardon raconte l’atmosphère new-yorkaise : le 4 juillet, jour de l’Indépendance, il pleut, il n’y a presque personne. Visite de convenance à la Statue de la Liberté (atmosphère fort palpable sur le cliché pris sur le bateau pour s’y rendre). Quelle magnifique rétrospective ! Quelques 200 photographies, du jamais vu en France, de quoi retrouver les clichés les plus célèbres de Diane Arbus, mais surtout l’occasion d’en découvrir bien davantage.

Quelle magnifique rétrospective ! Quelques 200 photographies, du jamais vu en France, de quoi retrouver les clichés les plus célèbres de Diane Arbus, mais surtout l’occasion d’en découvrir bien davantage. A la vue de tels sujets, on imagine chez cette femme qui s’est donné la mort à l’âge de 48 ans un tempérament fragile, voir un penchant morbide.

A la vue de tels sujets, on imagine chez cette femme qui s’est donné la mort à l’âge de 48 ans un tempérament fragile, voir un penchant morbide.

Il reste peu de temps pour aller voir les expositions Prévert et Guibert à la Maison européenne de la photographie à Paris : précipitez-vous-y d’ici le 10 avril car l’ensemble est absolument magnifique.

Il reste peu de temps pour aller voir les expositions Prévert et Guibert à la Maison européenne de la photographie à Paris : précipitez-vous-y d’ici le 10 avril car l’ensemble est absolument magnifique. Changement d’ambiance radical avec la superbe exposition de photographies d’Hervé Guibert. Petit format, noir et blanc, beaucoup de scènes d’intérieur, d’autoportraits et d’images de proches : on est ici dans le royaume de l’intime.

Changement d’ambiance radical avec la superbe exposition de photographies d’Hervé Guibert. Petit format, noir et blanc, beaucoup de scènes d’intérieur, d’autoportraits et d’images de proches : on est ici dans le royaume de l’intime. Des années 1840 à 1875 en Grande-Bretagne, la photographie toute neuve et la peinture sont traversées par un même courant, encouragé, voire initié par John Ruskin : le préraphaélisme.

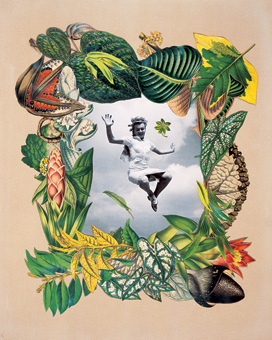

Des années 1840 à 1875 en Grande-Bretagne, la photographie toute neuve et la peinture sont traversées par un même courant, encouragé, voire initié par John Ruskin : le préraphaélisme. La peinture n’est pas en reste dans cette section. John William Inchbold notamment livre des paysages avec un sens de la composition et un traitement des couleurs très séduisants, couvrant la toile de teintes vives et brillantes, se plaisant à rendre autant les parties ombrées sur les végétaux que le scintillement de l’eau. Ici une fleur, là le feuillage d’un buisson, plus loin un petit lapin, rien ne manque. Les injonctions de Ruskin ont décidément porté leurs fruits !

La peinture n’est pas en reste dans cette section. John William Inchbold notamment livre des paysages avec un sens de la composition et un traitement des couleurs très séduisants, couvrant la toile de teintes vives et brillantes, se plaisant à rendre autant les parties ombrées sur les végétaux que le scintillement de l’eau. Ici une fleur, là le feuillage d’un buisson, plus loin un petit lapin, rien ne manque. Les injonctions de Ruskin ont décidément porté leurs fruits ! Quant on passe aux portraits, la partie peinture est source de division : les tableaux de Rossetti et consorts ont leurs adeptes, mais combien ils peuvent aussi paraître gnan-gnan ! Aucune émotion ne se manifeste à la vue de ce lissé-appliqué d’après modèles, poses et détails léchés. En revanche, côté photo, comment ne pas être touché par les portraits de Julia Margaret Cameron ! Recherchant le naturel que la photographie permet difficilement d’atteindre à cette époque en raison des longs temps de pose qu’elle nécessite, Cameron parvient à faire naître et à capter chez ses modèles d’émouvantes expressions de mélancolie, de rêverie ou de tristesse. Les cheveux sont longs, détachés, les blouses aériennes, les regards intenses.

Quant on passe aux portraits, la partie peinture est source de division : les tableaux de Rossetti et consorts ont leurs adeptes, mais combien ils peuvent aussi paraître gnan-gnan ! Aucune émotion ne se manifeste à la vue de ce lissé-appliqué d’après modèles, poses et détails léchés. En revanche, côté photo, comment ne pas être touché par les portraits de Julia Margaret Cameron ! Recherchant le naturel que la photographie permet difficilement d’atteindre à cette époque en raison des longs temps de pose qu’elle nécessite, Cameron parvient à faire naître et à capter chez ses modèles d’émouvantes expressions de mélancolie, de rêverie ou de tristesse. Les cheveux sont longs, détachés, les blouses aériennes, les regards intenses. La dernière section de l’exposition se réfère à la vie moderne, où l’on retrouve le style poétique caractéristique des prérapahaélites. La mise en scène de la mort par Henry Peach Robinson, Fading Away (« S’éteignant ») évoque davantage une illustration littéraire ou historique qu’une photo prise sur le vif (si l’on ose l’oxymore). Mais malgré son caractère fictif, lorsque la photo fut exposée au Crystal Palace en 1858, elle choqua une partie du public en raison de son sujet… ce qui n’empêcha pas le prince Albert de s’en porter acquéreur.

La dernière section de l’exposition se réfère à la vie moderne, où l’on retrouve le style poétique caractéristique des prérapahaélites. La mise en scène de la mort par Henry Peach Robinson, Fading Away (« S’éteignant ») évoque davantage une illustration littéraire ou historique qu’une photo prise sur le vif (si l’on ose l’oxymore). Mais malgré son caractère fictif, lorsque la photo fut exposée au Crystal Palace en 1858, elle choqua une partie du public en raison de son sujet… ce qui n’empêcha pas le prince Albert de s’en porter acquéreur.