La nouvelle année est déjà là ! Meilleurs vœux à vous tous ! Que 2024 permette à chacune et à chacun de s’accorder des moments « culture » enrichissants, divertissants, étonnants…. que ce soit à travers la littérature comme maglm.fr vous y invite régulièrement, mais encore le théâtre, le cinéma, la peinture, la photo, la sculpture, la danse… Bref, tout ce qui nous fait voir le monde plus grand et nous rend la vie plus douce !

Et pour bien commencer l’année, un nouveau billet de la série des prix Fémina par Andreossi !

Mag.

Les questions que soulève le narrateur du Promontoire ont un aspect philosophique, puisqu’il s’interroge sur la mort, ou sur la vérité. Mais peut-être que l’essentiel de son propos concerne le mystère de l’écriture, car c’est en vivant une expérience personnelle marquante qu’il trouve matière à devenir enfin romancier.

Car il s’agit bien d’un roman, prix Fémina 1961, que nous lisons. Nous saisissons très bien le processus d’enfermement dans (ou par) ce village corse que vit ce traducteur de métier, venu sur l’île avec femme et enfant, mais laissé rapidement seul. Il abandonne ses habitudes, délaisse son travail, se néglige, boit de trop, comme s’il fallait qu’il change de peau pour comprendre les villageois et leur environnement.

A l’occasion de l’enterrement de l’aubergiste qui l’avait accueilli, c’est l’énigme de la mort d’une jeune femme, Diane, qui ressurgit. Le narrateur est maintenant assez inséré dans le village (et coupé de son monde) pour commencer à écrire : « Je suis quelqu’un à qui il arrive quelque chose qu’il ne comprend pas (…) seulement mon point de vue a changé tout récemment, depuis que je suis tombé dans cet espèce de trou (…) Il vaudrait mieux que je lâche carrément l’écriture, mais ce n’est plus possible. D’une certaine manière, elle fait partie de mon feu, de la vapeur de mon vin chaud ».

Le mystère de la mort de Diane le confronte à la question de la vérité, et comment rendre compte de cela ? « Votre cervelle en enregistre cent mille fois plus que votre main ne peut en décrire. Je vois cela, je le dis, et ce n’est pour personne, je suis enfermé avec la vérité ». Au bout du compte, et après une tragédie personnelle, il dépasse ce problème : « Ce n’était pas un crime, ce n’était pas un suicide ; c’était la mort qui se produisait avec une telle facilité qu’en y pensant je tourne dans un espace où tout est d’accord, tout est bien mené, terminé, sans importance ».

Le pouvoir du romancier peut s’exercer pleinement : « J’ai conscience de ce qui nous enferme ensemble, et l’autre cercle dans lequel je suis pris c’est ces mots qui n’arrêtent pas de courir pour imiter ce qui n’est pas directement saisissable, l’idée que personne n’a tué Diane, et que si personne ne l’a tuée il n’y a pas eu de mort ».

Poser des questions difficiles n’empêche pas Henri Thomas d’avoir proposé un roman très lisible et attachant.

Andreossi

Drôle d’aventure pour le Goncourt 1960 : attribué, il n’a pas été décerné. C’est qu’on a découvert que son auteur, Vintila Horia, après un passé de militant fasciste, avait été condamné dans son pays d’origine, la Roumanie. Réfugié après 1945 en France puis en Espagne il connaît bien la condition d’exilé qui est le thème de son roman écrit dans un impeccable français.

Drôle d’aventure pour le Goncourt 1960 : attribué, il n’a pas été décerné. C’est qu’on a découvert que son auteur, Vintila Horia, après un passé de militant fasciste, avait été condamné dans son pays d’origine, la Roumanie. Réfugié après 1945 en France puis en Espagne il connaît bien la condition d’exilé qui est le thème de son roman écrit dans un impeccable français. Le Goncourt 1966 récompense Edmonde Charles-Roux pour son premier roman, Oublier Palerme. Deux pôles géographiques se partagent l’intrigue, New York et cette grande ville de Sicile que les protagonistes ne peuvent oublier. Mais si l’intérêt se soutient bien lorsque que l’action se déroule sur l’île, les épisodes new-yorkais provoquent un grand ennui, du fait d’une construction peu convaincante.

Le Goncourt 1966 récompense Edmonde Charles-Roux pour son premier roman, Oublier Palerme. Deux pôles géographiques se partagent l’intrigue, New York et cette grande ville de Sicile que les protagonistes ne peuvent oublier. Mais si l’intérêt se soutient bien lorsque que l’action se déroule sur l’île, les épisodes new-yorkais provoquent un grand ennui, du fait d’une construction peu convaincante. La thématique du Goncourt 1955 fait écho à une question de la France d’aujourd’hui, celle de l’intégration des migrants. « Les eaux mêlées » se lit dans la suite de « La greffe de printemps », roman qui s’attache à suivre le parcours de Yankel Mykhanowitzki , parti de sa Russie natale avant la guerre de 14-18 pour fuir misère et pogrom, et se fixer à Paris comme casquettier. Le romancier nous plonge dans l’intimité d’un personnage qu’il sait rendre particulièrement attachant.

La thématique du Goncourt 1955 fait écho à une question de la France d’aujourd’hui, celle de l’intégration des migrants. « Les eaux mêlées » se lit dans la suite de « La greffe de printemps », roman qui s’attache à suivre le parcours de Yankel Mykhanowitzki , parti de sa Russie natale avant la guerre de 14-18 pour fuir misère et pogrom, et se fixer à Paris comme casquettier. Le romancier nous plonge dans l’intimité d’un personnage qu’il sait rendre particulièrement attachant. Le Goncourt 1939 nous fait entrer dans le milieu de la haute bourgeoisie parisienne par le biais d’une thématique centrale pour cette classe, le mariage. La narratrice nous raconte son histoire de fille plutôt indocile, incapable toutefois de rompre avec les siens à cause de ce qu’elle appelle justement le marquage familial Boussardel.

Le Goncourt 1939 nous fait entrer dans le milieu de la haute bourgeoisie parisienne par le biais d’une thématique centrale pour cette classe, le mariage. La narratrice nous raconte son histoire de fille plutôt indocile, incapable toutefois de rompre avec les siens à cause de ce qu’elle appelle justement le marquage familial Boussardel. L’auteur du Goncourt 1950 est complètement oublié, et on ne voit pas comment il aurait pu en être autrement. Que son roman ait devancé cette année-là Marguerite Duras et son « Barrage contre le Pacifique » relève d’un des plus grands mystères de l’attribution du Goncourt. Mais Paul Colin a peut-être été assez lucide sur ses talents pour se retirer, sitôt le prix obtenu, sur une propriété viticole et ne publier qu’un seul autre roman une dizaine d’années plus tard.

L’auteur du Goncourt 1950 est complètement oublié, et on ne voit pas comment il aurait pu en être autrement. Que son roman ait devancé cette année-là Marguerite Duras et son « Barrage contre le Pacifique » relève d’un des plus grands mystères de l’attribution du Goncourt. Mais Paul Colin a peut-être été assez lucide sur ses talents pour se retirer, sitôt le prix obtenu, sur une propriété viticole et ne publier qu’un seul autre roman une dizaine d’années plus tard. Jean-Yves nous ramène de Bretagne une belle idée d’excursion en cette fin d’hiver : l’exposition consacrée à Hartung et d’autres peintres lyriques à Landerneau. Merci Jean-Yves de nous faire partager ce coup de coeur !

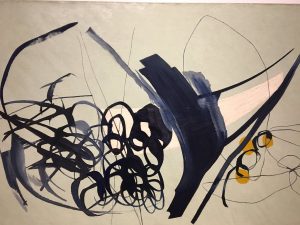

Jean-Yves nous ramène de Bretagne une belle idée d’excursion en cette fin d’hiver : l’exposition consacrée à Hartung et d’autres peintres lyriques à Landerneau. Merci Jean-Yves de nous faire partager ce coup de coeur ! L’exposition se poursuit en survolant la production d’Hartung dans l’immédiat après-guerre pour s’attarder sur les réalisations de la fin des années 1950 et des années 1960 lorsque la technique du peintre évolue : plus sûr de son geste, l’artiste explore une nouvelle méthode de mise à distance et n’hésite pas à employer divers instruments inattendus (pistolets de carrossier, lames ou râteaux). La recherche constante de nouvelles méthodes le conduira plus tard à employer un spray pour pulvériser de la peinture acrylique sur la toile, voire à frapper celle-ci au moyen de balais de genêt…

L’exposition se poursuit en survolant la production d’Hartung dans l’immédiat après-guerre pour s’attarder sur les réalisations de la fin des années 1950 et des années 1960 lorsque la technique du peintre évolue : plus sûr de son geste, l’artiste explore une nouvelle méthode de mise à distance et n’hésite pas à employer divers instruments inattendus (pistolets de carrossier, lames ou râteaux). La recherche constante de nouvelles méthodes le conduira plus tard à employer un spray pour pulvériser de la peinture acrylique sur la toile, voire à frapper celle-ci au moyen de balais de genêt… Hartung continuera à peindre quasiment jusqu’à la fin de sa vie, à 85 ans, dans une approche toujours très physique de son art… C’est dans son œuvre finale qu’il parvient à la plus grande amplification de son geste, dans des tableaux de grande taille.

Hartung continuera à peindre quasiment jusqu’à la fin de sa vie, à 85 ans, dans une approche toujours très physique de son art… C’est dans son œuvre finale qu’il parvient à la plus grande amplification de son geste, dans des tableaux de grande taille. L’exposition, la première de cette importance consacrée en France au peintre depuis 2008, souligne donc la grande diversité de la production d’Hartung et la hauteur de son influence. Elle permet de deviner comment, dans sa volonté d’exploration, la démarche du peintre reste marquée par une grande rigueur, davantage peut-être que par l’effusion qui s’attache souvent au lyrisme. Elle donne enfin à retrouver quelques-uns des principaux acteurs de ce mouvement, l’abstraction lyrique, qui constitue l’une des étapes majeures de la peinture au cours de la seconde partie du 20ème siècle.

L’exposition, la première de cette importance consacrée en France au peintre depuis 2008, souligne donc la grande diversité de la production d’Hartung et la hauteur de son influence. Elle permet de deviner comment, dans sa volonté d’exploration, la démarche du peintre reste marquée par une grande rigueur, davantage peut-être que par l’effusion qui s’attache souvent au lyrisme. Elle donne enfin à retrouver quelques-uns des principaux acteurs de ce mouvement, l’abstraction lyrique, qui constitue l’une des étapes majeures de la peinture au cours de la seconde partie du 20ème siècle.