Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture !

Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture !

Mag

Le LaM à Villeneuve d’Ascq, qui détient une collection exceptionnelle de peintures, sculptures et dessins de Modigliani propose une très belle traversée de l’œuvre de l’artiste, né en Italie en 1884 et arrivé à Paris en 1906.

Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre.

Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre.

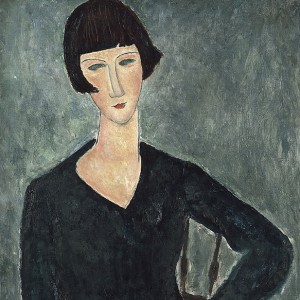

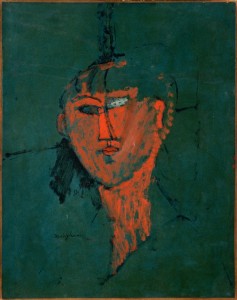

La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani.

La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani.

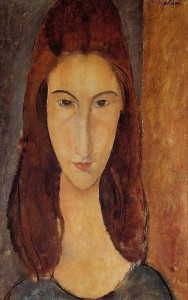

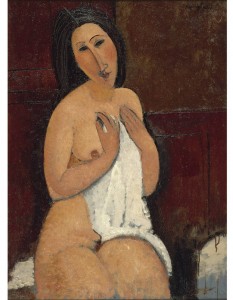

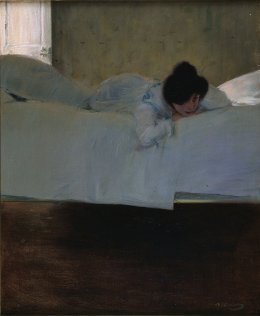

La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski.

La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski.

L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…

L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…

La visite donne aussi l’occasion de s’attarder dans les collections permanentes du musée, riches de quelques tableaux cubistes de Picasso et de Braque, d’œuvres de Fernand Léger, de Miro, de Jenkins, et de pièces représentatives de l’abstraction lyrique : Manessier, Poliakoff, Staël, Estève, Ubac…

Amedeo Modigliani. L’œil intérieur

1, allée du Musée – Villeneuve d’Ascq (59)

Jusqu’au 5 juin 2016

Jean-Yves

Pour le public parisien, l’exposition ouverte ce mois-ci au Musée de l’Orangerie relève en grande partie de la découverte.

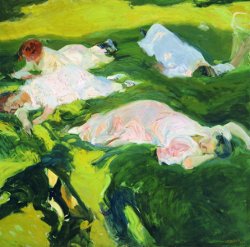

Pour le public parisien, l’exposition ouverte ce mois-ci au Musée de l’Orangerie relève en grande partie de la découverte. Mais l’approche la plus intéressante de l’exposition est celle faisant, au contraire, toute leur place aux spécificités de la peinture ibérique, où l’on voit tantôt comment ces artistes se sont approprié en le modernisant fondamentalement le riche héritage des grands maîtres espagnols, tantôt comment, continuateurs de la peinture moderne européenne, ils ont profondément inscrit celle-ci dans la tradition de leur culture nationale.

Mais l’approche la plus intéressante de l’exposition est celle faisant, au contraire, toute leur place aux spécificités de la peinture ibérique, où l’on voit tantôt comment ces artistes se sont approprié en le modernisant fondamentalement le riche héritage des grands maîtres espagnols, tantôt comment, continuateurs de la peinture moderne européenne, ils ont profondément inscrit celle-ci dans la tradition de leur culture nationale. D’autres peintres apparaissent plus directement comme les héritiers de leurs aînés ibériques. La marque du Gréco et de Goya est très présente chez les artistes que l’exposition désigne comme révélateurs de "l’Espagne noire" (alors que les précédents appartiennent selon ce classement à "l’Espagne blanche", mais ce parti pris ne s’avère pas toujours évident au fil de la visite) : tableaux magnifiques et impressionnants, où domine une palette sombre parfois éclairée de rouge sang, tels le Portrait de Maurice Barrès devant Tolède de Ignacio Zuloaga, son Anachorète, aussi tordu par le vent sous un ciel tourmenté que les cyprès en arrière-plan, mais aussi la Paloma et les Deux gitanes au visage émacié de Isidre Nonell, ou encore les peintures de la période bleue de Picasso tel L’enterrement de Casagemas.

D’autres peintres apparaissent plus directement comme les héritiers de leurs aînés ibériques. La marque du Gréco et de Goya est très présente chez les artistes que l’exposition désigne comme révélateurs de "l’Espagne noire" (alors que les précédents appartiennent selon ce classement à "l’Espagne blanche", mais ce parti pris ne s’avère pas toujours évident au fil de la visite) : tableaux magnifiques et impressionnants, où domine une palette sombre parfois éclairée de rouge sang, tels le Portrait de Maurice Barrès devant Tolède de Ignacio Zuloaga, son Anachorète, aussi tordu par le vent sous un ciel tourmenté que les cyprès en arrière-plan, mais aussi la Paloma et les Deux gitanes au visage émacié de Isidre Nonell, ou encore les peintures de la période bleue de Picasso tel L’enterrement de Casagemas. Au détour du XXème siècle, âgé d’à peine vingt ans, il avait déjà fait ses académies à Madrid, fréquenté les grands maîtres espagnols, Vélasquez, Goya et Zurbarán au Prado, el Greco à Tolède, côtoyé l’avant-garde barcelonaise et, à Paris, connu la peinture de Puvis de Chavannes, des impressionnistes et les chefs-d’œuvre du Louvre.

Au détour du XXème siècle, âgé d’à peine vingt ans, il avait déjà fait ses académies à Madrid, fréquenté les grands maîtres espagnols, Vélasquez, Goya et Zurbarán au Prado, el Greco à Tolède, côtoyé l’avant-garde barcelonaise et, à Paris, connu la peinture de Puvis de Chavannes, des impressionnistes et les chefs-d’œuvre du Louvre. El Greco, Vélasquez, Goya, Zurbarán, Ribera, Poussin, David, Ingres, Delacroix, Manet, Courbet, Lautrec, Degas, Puvis de Chavannes, Cézanne, Renoir, Gauguin, Douanier Rousseau, Titien, Cranach, Rembrandt, Van Gogh… se côtoient, avec, mêlés à eux, une foultitude de Picasso.

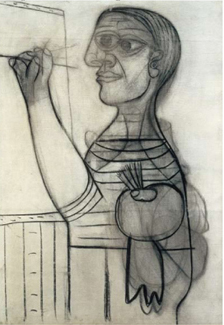

El Greco, Vélasquez, Goya, Zurbarán, Ribera, Poussin, David, Ingres, Delacroix, Manet, Courbet, Lautrec, Degas, Puvis de Chavannes, Cézanne, Renoir, Gauguin, Douanier Rousseau, Titien, Cranach, Rembrandt, Van Gogh… se côtoient, avec, mêlés à eux, une foultitude de Picasso. Cette exposition, l’un des volets du triptyque "Picasso et les maîtres" présenté en même temps au Louvre, au Grand Palais et au Musée d’Orsay, constitue une formidable démonstration de la créativité de Picasso, de sa faculté, non pas de copier ou d’imiter, mais de repenser une œuvre, en cherchant, en s’amusant, avec liberté et obstinément.

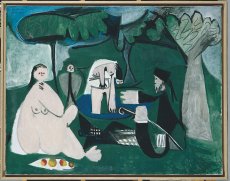

Cette exposition, l’un des volets du triptyque "Picasso et les maîtres" présenté en même temps au Louvre, au Grand Palais et au Musée d’Orsay, constitue une formidable démonstration de la créativité de Picasso, de sa faculté, non pas de copier ou d’imiter, mais de repenser une œuvre, en cherchant, en s’amusant, avec liberté et obstinément. Objet de son obsession chez le peintre qui n’a cessé toute sa vie de figurer des femmes, il s’en empare pour mieux enfler, parfois jusqu’à la démesure, réduire ou déplacer ses rondeurs féminines. Ce qui ne l’empêche pas de faire subir à ses voisins toutes sortes de variations quant à leur emplacement, leurs accessoires ou leurs vêtements (dans les cas où il conserve ces derniers)…

Objet de son obsession chez le peintre qui n’a cessé toute sa vie de figurer des femmes, il s’en empare pour mieux enfler, parfois jusqu’à la démesure, réduire ou déplacer ses rondeurs féminines. Ce qui ne l’empêche pas de faire subir à ses voisins toutes sortes de variations quant à leur emplacement, leurs accessoires ou leurs vêtements (dans les cas où il conserve ces derniers)… A la fin du XIXème siècle, Ambroise Vollard (1866-1939), marchand d’art établi à Paris, fit des choix audacieux et éclairés qui, associés à un sens des affaires certain, lui assurèrent une place importante sur la scène artistique.

A la fin du XIXème siècle, Ambroise Vollard (1866-1939), marchand d’art établi à Paris, fit des choix audacieux et éclairés qui, associés à un sens des affaires certain, lui assurèrent une place importante sur la scène artistique. L’influence du personnage de Carmen dans l’oeuvre de Picasso (1881-1973) : tel est le chemin que l’exposition Sol y Sombra organisée au Musée Picasso jusqu’au 24 juin propose de suivre.

L’influence du personnage de Carmen dans l’oeuvre de Picasso (1881-1973) : tel est le chemin que l’exposition Sol y Sombra organisée au Musée Picasso jusqu’au 24 juin propose de suivre. En 1907, Picasso et Braque initient le cubisme, impressionnés par les oeuvres de Cézanne.

En 1907, Picasso et Braque initient le cubisme, impressionnés par les oeuvres de Cézanne. The National Gallery à Londres propose du mois de septembre 2006 au mois de mai 2007 une exposition riche et resserrée, qui balaie les années 1860 à 1905.

The National Gallery à Londres propose du mois de septembre 2006 au mois de mai 2007 une exposition riche et resserrée, qui balaie les années 1860 à 1905.