Si vous vous rendez à New-York, vous visiterez certainement le MET, le MOMA et/ou le Guggenheim… Mais profitez-en aussi pour découvrir la Frick Collection, qui recèle une foule de merveilles, peintures, sculptures et arts décoratifs, notamment du XVIII° siècle.

L’autre intérêt de ce musée situé à quelques mètres de Central Park est que ces chefs-d’œuvre sont restés dans le décor voulu par leur collectionneur, Henry Clay Frick (1849-1919), magnat du charbon et de l’acier, qui fit construire en 1913 ce palais néoclassique où il vécut les cinq dernières années de sa vie. On admire les décors intérieurs, d’une extrême élégance comme l’est l’hôtel particulier lui même conçu par Thomas Hastings (architecte de la New-York public Library), tout en s’extasiant devant l’enchaînement d’œuvres de tout premier plan.

Dès le vestibule, on tombe en arrêt devant un Officier et jeune fille souriante de Vermeer, l’un des trois tableaux du maître de Delf que compte la collection (sur une trentaine conservés dans le monde au total). Présence des personnages, beauté de la lumière, douceur et mystère… un petit bijou.

Une des premières salles expose des toiles de Boucher sur le thème des arts et des sciences. Elles proviennent du château de Crécy-Couvé de Mme de Pompadour, aujourd’hui détruit. Boiseries et mobilier sont aussi du XVIII° français, de même que les porcelaines de Sèvres. Une Diane chasseresse de Houdon surveille le tout. La salle à manger, elle, reprend le décor d’une maison de campagne anglaise du XVIII° siècle et présente des portraits de Gainsborough. Le couloir nous fait retrouver Boucher, avec quatre toiles peintes pour Mme de Pompadour et illustrant les quatre saisons, de délicieuses scènes amoureuses. Celles-ci nous préparent à s’immerger dans le salon Fragonard, où s’étalent les Quatre âges de l’amour que le peintre de Grasse a exécutées pour Mme du Barry (qui du reste les refusa, les trouvant démodées).

La salle de séjour, en boiseries de chêne, laisse la légèreté sur son seuil, mais non l’émotion : alors qu’un grave Saint Jérôme du Greco se dresse au dessus de la cheminée, lui fait face le chef d’œuvre de Bellini L’extase de Saint François. On reste dans cette pièce un moment. D’autant que Saint François est flanqué de deux portraits du Titien, un charmant jeune homme à gauche et, à droite, le vieil Aretin. Le contraste entre les deux est saisissant : d’un côté la douceur et la sensibilité, de l’autre la puissance et la richesse…

Dans le couloir suivant se mêlent Degas, Manet, Monet mais surtout un petit tableau de Watteau, La porte de Valenciennes, intéressant par le traitement du sujet de la guerre qu’en fait le peintre, ainsi qu’une superbe Comtesse d’Haussonville d’Ingres. La galerie ouest, de style Renaissance italienne avec marbre et plafond à caissons, a été voulue par le collectionneur comme une galerie d’exposition : Vermeer, Turner, Velasquez, Rembrandt, Véronèse, Corot, Claude Lorrain (magnifique Sermon sur la montagne) régalent ainsi le visiteur. Il n’oubliera pas d’aller dans la petite galerie du fond où l’attendent de ravissants émaux de Limoges datant de la fin du XV° au début du XVII° siècles ainsi que des tableaux de la Renaissance italienne dont les panneaux du polyptyque de Saint Augustin de Piero della Francesca… Aperçu non exhaustif bien sûr !

Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture !

Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture ! Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre.

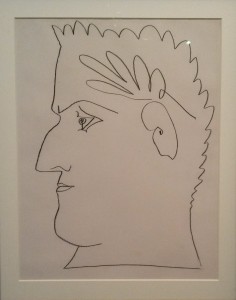

Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre. La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani.

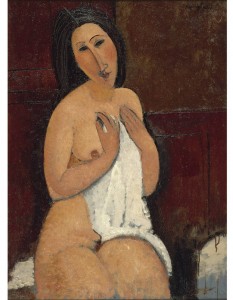

La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani. La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski.

La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski. L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…

L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres… Revisite des prix Goncourt : voici la 16ème étape. Andreossi a pris goût à se balader ainsi dans la littérature couronnée en son temps par l’institution. Et il y trouve de tout, y compris du très bon ! Bonne lecture !

Revisite des prix Goncourt : voici la 16ème étape. Andreossi a pris goût à se balader ainsi dans la littérature couronnée en son temps par l’institution. Et il y trouve de tout, y compris du très bon ! Bonne lecture !

On aime beaucoup cette pièce de Pierre Notte, au titre un peu curieux, un peu inquiétant, à découvrir sans tarder dans l’ambiance intimiste de la salle Jean Tardieu du théâtre du Rond-Point à Paris.

On aime beaucoup cette pièce de Pierre Notte, au titre un peu curieux, un peu inquiétant, à découvrir sans tarder dans l’ambiance intimiste de la salle Jean Tardieu du théâtre du Rond-Point à Paris. Madame Rose, magnétique brune (Chloé Olivères), dont la voix rappelle à certains égards celle de la chanteuse Juliette, a tout perdu depuis que son (petit) appartement a brûlé. Ne demeurent qu’une chaise et quelques biscottes calcinées. Macha, liane aussi blonde que talentueuse (Blanche Leleu) est obligée de se prostituer pour nourrir sa petite Nina (étonnante Elsa Rozenknop), qui rêve de Broadway et, en attendant, en veut à son corps et à l’institution.

Madame Rose, magnétique brune (Chloé Olivères), dont la voix rappelle à certains égards celle de la chanteuse Juliette, a tout perdu depuis que son (petit) appartement a brûlé. Ne demeurent qu’une chaise et quelques biscottes calcinées. Macha, liane aussi blonde que talentueuse (Blanche Leleu) est obligée de se prostituer pour nourrir sa petite Nina (étonnante Elsa Rozenknop), qui rêve de Broadway et, en attendant, en veut à son corps et à l’institution. 15ème épisode (déjà !) du feuilleton des Goncourt ce dimanche, toujours signé Andreossi, avec le prix 1942… A (re)-découvrir absolument ! Bonne lecture, Mag

15ème épisode (déjà !) du feuilleton des Goncourt ce dimanche, toujours signé Andreossi, avec le prix 1942… A (re)-découvrir absolument ! Bonne lecture, Mag

Damien et Tom : deux adolescents dans le lycée d’une petite ville de province, l’année du bac. Tout les oppose : le premier, blond comme les blés, corps chétif et bagages solides, est fils de médecin et de militaire. Cultivé, doué, il est à l’aise en classe et nettement moins sur le terrain de basket. Tom, métis, tout en souplesse et en muscles, est l’enfant adoptif de parents éleveurs dans une petite ferme de montagne. Lui doit s’accrocher pour réussir. Et si Damien habite « en ville », Tom vit en pleine nature et met une heure et demie pour se rendre au lycée.

Damien et Tom : deux adolescents dans le lycée d’une petite ville de province, l’année du bac. Tout les oppose : le premier, blond comme les blés, corps chétif et bagages solides, est fils de médecin et de militaire. Cultivé, doué, il est à l’aise en classe et nettement moins sur le terrain de basket. Tom, métis, tout en souplesse et en muscles, est l’enfant adoptif de parents éleveurs dans une petite ferme de montagne. Lui doit s’accrocher pour réussir. Et si Damien habite « en ville », Tom vit en pleine nature et met une heure et demie pour se rendre au lycée. D’abord chacun des garçons pris isolément, à l’intérieur de sa famille. L’un comme l’autre sont très attachés à leur mère. Damien parle beaucoup avec sa maman médecin (lumineuse Sandrine Kiberlain), joyeuse et décidée. Tom est très prévenant avec la sienne, anxieuse et discrète. Le papa de Damien est en mission sur les délicates « opérations extérieures » au Moyen-Orient. Celui de Tom travaille dur et parle peu. Deux pères bons et aimants, mais finalement chacun à sa manière un peu absents.

D’abord chacun des garçons pris isolément, à l’intérieur de sa famille. L’un comme l’autre sont très attachés à leur mère. Damien parle beaucoup avec sa maman médecin (lumineuse Sandrine Kiberlain), joyeuse et décidée. Tom est très prévenant avec la sienne, anxieuse et discrète. Le papa de Damien est en mission sur les délicates « opérations extérieures » au Moyen-Orient. Celui de Tom travaille dur et parle peu. Deux pères bons et aimants, mais finalement chacun à sa manière un peu absents. Il y a le langage des mots (celui de Damien), celui du corps (Tom, taiseux, en osmose avec la nature). Il y a la difficulté de communiquer et encore, avant celle-là, celle de savoir ce que l’on ressent, ce que l’on veut, qui l’on est en définitive. « Quand on a 17 ans » est un très beau film sur l’adolescence, la fragilité et les bouleversements de cette découverte de l’autre et de soi. Il rappelle à quel point André Téchiné sait filmer la jeunesse, la violence des sentiments et de la vibration des corps. Mais aussi le passage des saisons, qui nous transforme, et la force de la nature, qui demeure. L’écrin qu’il a choisi pour ce film, au cœur des Pyrénées, entre la pointe de la Haute-Garonne et l’Ariège, est tantôt doux, tantôt âpre. C’est avec une fidélité absolue qu’il en restitue la beauté sans tapage.

Il y a le langage des mots (celui de Damien), celui du corps (Tom, taiseux, en osmose avec la nature). Il y a la difficulté de communiquer et encore, avant celle-là, celle de savoir ce que l’on ressent, ce que l’on veut, qui l’on est en définitive. « Quand on a 17 ans » est un très beau film sur l’adolescence, la fragilité et les bouleversements de cette découverte de l’autre et de soi. Il rappelle à quel point André Téchiné sait filmer la jeunesse, la violence des sentiments et de la vibration des corps. Mais aussi le passage des saisons, qui nous transforme, et la force de la nature, qui demeure. L’écrin qu’il a choisi pour ce film, au cœur des Pyrénées, entre la pointe de la Haute-Garonne et l’Ariège, est tantôt doux, tantôt âpre. C’est avec une fidélité absolue qu’il en restitue la beauté sans tapage. Un dessin de Giorgio de Chirico montrant Picasso avec trois autres convives dînant sous un tableau du Douanier Rousseau ouvre l’exposition. Ce choix n’a rien de fortuit : Picasso et d’autres modernes tels que Delaunay, Kandinsky, Léger ou encore Morandi ont trouvé dans la création d’Henri Julien Félix Rousseau (1844-1910) une approche plastique nouvelle qui a séduit ceux-là mêmes qui allaient développer une œuvre d’avant-garde.

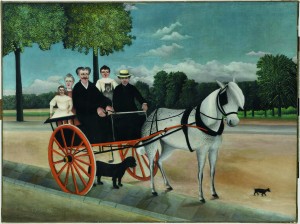

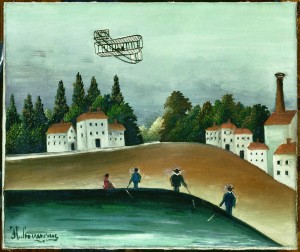

Un dessin de Giorgio de Chirico montrant Picasso avec trois autres convives dînant sous un tableau du Douanier Rousseau ouvre l’exposition. Ce choix n’a rien de fortuit : Picasso et d’autres modernes tels que Delaunay, Kandinsky, Léger ou encore Morandi ont trouvé dans la création d’Henri Julien Félix Rousseau (1844-1910) une approche plastique nouvelle qui a séduit ceux-là mêmes qui allaient développer une œuvre d’avant-garde. Aujourd’hui, le Douanier Rousseau (c’est son ami Alfred Jarry qui l’avait baptisé ainsi) est essentiellement connu pour ses « jungles », grandes compositions mettant en scène des animaux sauvages dans une végétation luxuriante. Celles-ci viennent achever merveilleusement cette belle exposition. Elles donnent d’ailleurs envie de s’y arrêter car elles sont significatives de la perplexité dans laquelle peut plonger l’œuvre du peintre. Car si le choix des sujets peut trouver à s’expliquer (la fascination pour l’exotisme d’un homme qui n’a jamais voyagé et fut marqué par les pavillons de l’Exposition universelle de 1889 et les espèces qu’on pouvait admirer au Jardin des plantes), les expressions recèlent un mystère plus grand.

Aujourd’hui, le Douanier Rousseau (c’est son ami Alfred Jarry qui l’avait baptisé ainsi) est essentiellement connu pour ses « jungles », grandes compositions mettant en scène des animaux sauvages dans une végétation luxuriante. Celles-ci viennent achever merveilleusement cette belle exposition. Elles donnent d’ailleurs envie de s’y arrêter car elles sont significatives de la perplexité dans laquelle peut plonger l’œuvre du peintre. Car si le choix des sujets peut trouver à s’expliquer (la fascination pour l’exotisme d’un homme qui n’a jamais voyagé et fut marqué par les pavillons de l’Exposition universelle de 1889 et les espèces qu’on pouvait admirer au Jardin des plantes), les expressions recèlent un mystère plus grand. Les rapprochements effectués par le Musée d’Orsay et la Fondazione Museil Civici de Venise (où l’exposition fit une première étape l’an dernier) avec des œuvres fort variées au fil des salles thématiques sont souvent parlants bien que parfois surprenants : Picasso, Gauguin, Ernst, Morandi, Bourguereau, Ucello, Carpaccio… Ces rapprochements qui permettent d’éclairer avec davantage de relief l’œuvre du Douanier Rousseau, sont aussi la preuve de son inscription dans une tradition picturale – celle du rejet de l’académisme – et de l’intérêt qu’il y a aujourd’hui à (re)découvrir ses tableaux, y compris en dehors de ses fascinantes « jungles ».

Les rapprochements effectués par le Musée d’Orsay et la Fondazione Museil Civici de Venise (où l’exposition fit une première étape l’an dernier) avec des œuvres fort variées au fil des salles thématiques sont souvent parlants bien que parfois surprenants : Picasso, Gauguin, Ernst, Morandi, Bourguereau, Ucello, Carpaccio… Ces rapprochements qui permettent d’éclairer avec davantage de relief l’œuvre du Douanier Rousseau, sont aussi la preuve de son inscription dans une tradition picturale – celle du rejet de l’académisme – et de l’intérêt qu’il y a aujourd’hui à (re)découvrir ses tableaux, y compris en dehors de ses fascinantes « jungles ».