L’exposition qui a ouvert ses portes le 24 février au Petit Palais à Paris après avoir été montrée à la Villa Medicis à Rome attire déjà les foules.

Ce n’est que justice car le thème, en soi inédit, est traité de façon convaincante et, pour ne rien gâcher, présenté dans une scénographie des plus réussies.

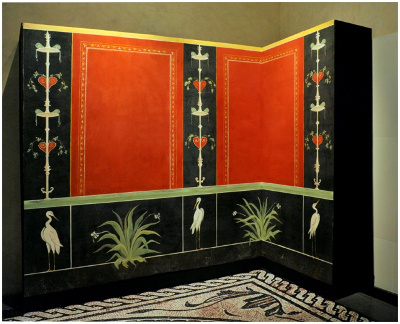

De la Rome baroque, on connaît le faste, les grands et beaux édifices religieux et civils, la théâtralité jusque dans les tableaux et les sculptures. On pense cité papale triomphale, on pense au Bernin et à Borromini.

L’exposition nous fait découvrir une autre facette de la ville où, en ce début du XVII° siècle, affluent des peintres venus de toute l’Europe pour y étudier les chefs d’œuvres de l’Antiquité et ceux de la Renaissance, mais aussi pour essayer de profiter des commandes que promettent les chantiers en cours.

Un certain nombre d’entre eux, les Bentvueghels (un surnom qui signifie « oiseaux de la bande » en néerlandais), artistes de l’Europe septentrionale, y mènent une vie de bohème débridée qu’ils se plaisent, non sans esprit de provocation, à mettre en scène dans leurs tableaux. Beuverie, jeu, sorcellerie, luxure, prostitution, rixes, brigandage, crimes… tout y passe. L’intronisation d’un nouveau, par exemple, donne lieu à un baptême sacrilège placé sous la protection de Bacchus.

Pour autant, on a du mal à ne voir dans ces œuvres qu’une mise en abyme de la vie d’artiste. En effet, se trouvent réunis ici des peintres extrêmement différents, de la clique des Nordiques précitée (au premier rang desquels leur chef de file Peter van Lear) aux Français Simon Vouet, Le Lorrain ou Valentin de Boulogne, en passant par les Italiens Manfredi ou Caroselli, dont on a du mal à penser qu’ils menaient tous l’existence de débauche et de vice que l’on voit sur les toiles. C’est là l’un des mystères de ces œuvres, toujours quelque part entre la réalité et la fiction. Un autre est l’interprétation du message des artistes : revendication d’un mode de vie transgressif, description sociale, dénonciation morale de mœurs dépravées ? Ces mystères, l’exposition ne les éclaircit pas, laissant le visiteur à sa propre lecture. Et c’est très bien ainsi.

La diversité des artistes représentés ici est d’ailleurs l’un des atouts considérables de l’exposition où, aux côtés de tableaux très caravagesques on trouve des palettes beaucoup plus claires, comme celles de Sébastien Bourdon ou de Jan Miel, mais aussi, succédant à des compositions très théâtrales, des portraits beaucoup plus naturalistes, comme le Mendiant de l’Espagnol Ribera, sans doute l’œuvre la plus touchante de la sélection.

Aussi cohérents soient-ils, les motifs ne jouent pas la répétition. Loin d’enfermer le spectateur dans de nocturnes Bacchanales ou entre les mains de diseuses de bonne aventure, le parcours lui permet de découvrir aussi une autre façon de représenter la Ville éternelle : celle où, au pied des vestiges antiques ou des chefs d’œuvres de la Renaissance, grouille tout un bas-peuple sans sou, morale ni manière (voir par exemple la Trinité-des-Monts rayonnante, mais avec une scène de prostitution dans l’obscurité, peinte par Le Lorrain). Une cohabitation saisissante, loin de la splendeur habituelle des vues de paysages romains !

La dernière partie de l’exposition est tout aussi intéressante. On y retrouve des scènes de taverne de la même veine picturale que celles du début, mais dans une atmosphère tout autre. Ici, les protagonistes ont fini de s’amuser. Les visages expriment une grande mélancolie. Les regards sont hagards ou interrogent le spectateur avec une once de philosophie. Et les verres dans lesquels ils ont bu semblent tout à coup briller de l’éclat de la vanité.

Les Bas-fonds du Baroque: la Rome du vice et de la misère

Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

Avenue Winston-Churchill – Paris 8°

Du mardi au dimanche de 10 h à 18h, le vendredi jusqu’à 21 h

Jusqu’au 24 mai 2015