Malgré son parcours erratique, l’exposition consacrée à Charlotte Perriand (1903-1999) jusqu’au 18 septembre au Petit Palais permet, à travers de multiples supports, de se faire une bonne idée de ses créations, de ses sources d’inspiration et des valeurs auxquelles elle est restée fidèle durant sa longue vie.

Malgré son parcours erratique, l’exposition consacrée à Charlotte Perriand (1903-1999) jusqu’au 18 septembre au Petit Palais permet, à travers de multiples supports, de se faire une bonne idée de ses créations, de ses sources d’inspiration et des valeurs auxquelles elle est restée fidèle durant sa longue vie.

Les cultures et traditions locales, l’observation et le respect de la nature, le besoin de plein air et de retrait, l’humanisme ont guidé la vie et le travail de cette Parisienne d’origine savoyarde.

Faisant équipe avec Le Corbusier et Pierre Jeanneret, elle a fait partie de ceux qui, dans la première moitié du XXème siècle ont révolutionné la façon de concevoir l’habitat autour de principes ultra-modernes : légèreté, praticité, confort, accessibilité, à une époque où de lourds et trop profonds buffets encombraient les salles à manger et où chaises et fauteuils, au fil des modes, semblaient davantage pensés selon des préoccupations esthétiques que pour accueillir le repos de l’homme et de la femme.

Charlotte Perriand ne renonce pas pour autant à la beauté, bien au contraire. Il n’y a qu’à regarder une fois de plus ses tables au pans coupés, ses meubles aux formes adoucies ou sa très fameuse chaise longue dessinée dès 1928 pour s’en convaincre.

Évoquant sans trop s’y attarder les longs voyages à l’étranger de l’architecte-designer, qui furent pourtant fondamentaux, l’exposition fait la part belle – et c’est une réussite – à l’importance de la nature dans le travail de Charlotte Perriand.

Avec ses amis tels que Pierre Jeanneret ou encore le peintre Fernand Léger, autre grand complice, elle arpentait les plages de Normandie, la forêt de Fontainebleau. Ils ramassaient tout ce qui attirait leurs yeux grands ouverts : bouts de bois flotté, arrêtes et os polis, galets de grès… Ensuite, Perriand les intégrait dans ses décors, chez elle ou dans ses projets, comme « La Maison du Jeune Homme » conçue en collaboration avec René Herbst, Louis Sognot, Le Corbusier et Pierre Jeanneret pour l’Exposition Internationale de 1935 : l’on y voit exposés sur des étagères devenues depuis des classiques de beaux spécimens de cailloux et autres reliques naturelles.

Avant même de les recycler sous une forme ou sous une autre pour l’habitat, Charlotte Perriand photographiait arbres et pierres ; les grands tirages en noirs et blancs révèlent un sens artistique accompli dans ce domaine également.

L’on admire aussi des dessins puis des peintures que Fernand Léger tirait des formes végétales. Ils sont présentés avec les meubles en bois et aux lignes courbes de Charlotte Perriand ; de l’ensemble se dégage une grande cohérence.

La complicité Perriand/Léger s’est d’ailleurs concrétisée à de multiples reprises et notamment dans la « La Maison du Jeune Homme », où l’on aperçoit les fresques de Fernand Léger dans la salle de sport attenant au bureau.

Avant de partir, ne pas oublier d’aller voir, à l’étage, l’émouvante fresque en photo-montage, longue de 16 mètres, réalisée pour le Salon des Arts ménagers : « La Grande Misère de Paris ». Engagée, progressiste et humaniste, Charlotte Perriand en appelle à l’allègement des tâches incombant aux femmes, à un meilleur partage des richesses et à une capitale laissant sa place à la nature. C’était en 1936, et la signature d’une femme résolument d’avant-garde.

Charlotte Perriand, de la photographie au design

Petit Palais

Avenue Winston Churchill – 75008 Paris

Tel : 01 53 43 40 00

Du mardi au dimanche de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu’à 20h

Fermé le lundi et les jours fériés

Jusqu’au 18 septembre 2011

Plein tarif : 8 euros – tarif réduit : 6 euros

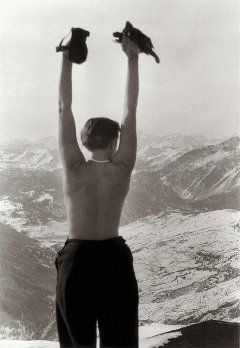

Image : Ch. Perriand en montagne, vers 1930 © AChP

Le papillon se pose sur la corne gauche du chamois. C’en est trop pour l’homme qui porte sur le dos l’animal qu’il vient de tuer. « Sa respiration s’assombrit, ses jambes se durcirent, le battement des ailes et le battement du sang s’arrêtèrent en même temps. Le poids du papillon avait fini sur son cœur, vide comme un poing fermé ».

Le papillon se pose sur la corne gauche du chamois. C’en est trop pour l’homme qui porte sur le dos l’animal qu’il vient de tuer. « Sa respiration s’assombrit, ses jambes se durcirent, le battement des ailes et le battement du sang s’arrêtèrent en même temps. Le poids du papillon avait fini sur son cœur, vide comme un poing fermé ». -dans la friche ni silence

-dans la friche ni silence Le papillon se pose sur la corne gauche du chamois. C’en est trop pour l’homme qui porte sur le dos l’animal qu’il vient de tuer. « Sa respiration s’assombrit, ses jambes se durcirent, le battement des ailes et le battement du sang s’arrêtèrent en même temps. Le poids du papillon avait fini sur son cœur, vide comme un poing fermé ».

Le papillon se pose sur la corne gauche du chamois. C’en est trop pour l’homme qui porte sur le dos l’animal qu’il vient de tuer. « Sa respiration s’assombrit, ses jambes se durcirent, le battement des ailes et le battement du sang s’arrêtèrent en même temps. Le poids du papillon avait fini sur son cœur, vide comme un poing fermé ». Deux formes d’écriture pour nous conter l’histoire d’une défaite.

Deux formes d’écriture pour nous conter l’histoire d’une défaite.

Il était très attendu cet Arbre de vie.

Il était très attendu cet Arbre de vie. Mais tout se passe comme s’il avait été pris à son propre piège, à son tourbillonnant génie.

Mais tout se passe comme s’il avait été pris à son propre piège, à son tourbillonnant génie. Pourquoi évoquer aujourd’hui un spectacle dont les représentations se sont achevées (à guichets fermés) le 18 juin dernier ?

Pourquoi évoquer aujourd’hui un spectacle dont les représentations se sont achevées (à guichets fermés) le 18 juin dernier ?