The Ghost-Writer, Ours d’argent au dernier festival de Berlin, a été adapté du roman du Britannique Robert Harris, également co-scénariste du film, et publié en Frane sous le titre L’Homme de l’ombre (Editions Plon).

Le choix de Polanski est excellent et son adaptation magistrale : le film nous cueille dès les premières images (où l’on sent qu’il y a un "avant" l’histoire, et que cet "avant" n’a pas été purgé de ses énigmes) et ne lâche pas jusqu’à la dernière.

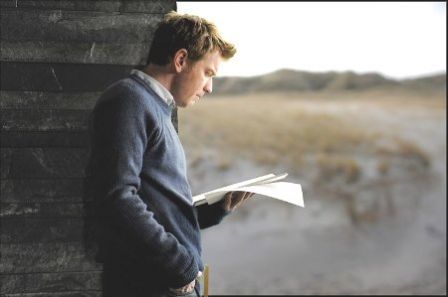

Un Nègre au doux visage d’Ewan McGregor, ordinaire et assez sûr de lui est embauché pour finir l’écriture des Mémoires d’Adam Lang, ancien premier ministre britannique, poursuivi pour crimes de guerre et réfugié dans une île américaine (toutes ressemblances avec la réalité ne sont pas fortuites).

Les vents balaient la plage et les herbes sèches, que le jardinier de la luxueuse résidence est chargé de ramasser inlassablement, un travail proche de celui du remplissage du Tonneau des Danaïdes. Scène filmée de loin, rapidement. Polanski n’est pas du genre lourd dans les clins d’œil. Mais, comme tout bon réalisateur de thriller, il a l’art d’attirer l’attention sur le moindre détail, dans une ambiance inquiétante à la Alfred Hitchcock. Notre Nègre découvre sur cette île un univers étrange, une galerie de personnages plus ambigus les uns que les autres : Adam Lang, vieil animal politique toutes dents blanches dehors, brushing brillant et ne doutant de rien surtout pas de lui-même ; son épouse (la vraie femme de l’ombre), inquiète, attentive et entreprenante ; sa maîtresse, première assistance allumeuse et amoureuse à la fois. Sans compter le personnel de maison, dont les regards sont tout aussi intrigants.

Et enfin le fantôme, c’est-à-dire le mystère que le Nègre se met en chasse d’éclaircir : la brutale disparition de son prédécesseur auprès d’Adam Lang.

La progression narrative est très efficace ; faisant l’économie de cris et de courses-poursuites, Polanski mène son affaire avec une maîtrise impressionnante. Dirigeant ses acteurs à la perfection (Ewan McGregor en premier lieu – scotchant – mais aussi Brosman en ex-premier ministre et Olivia Williams en épouse déprimée), le cinéaste enchaîne les plans admirables, plongées et contre-plongées miraculeuses, escaliers, portes, larges vues sur la côte, regards dérobés, matins blafards et nuits tardives, le tout avec des phrases bien balancées. Le film distille ce qu’il faut de psychologie, de pistes et d’égarements, et ce de moins en moins tranquillement jusqu’au magnifique dénouement final. Du grand art.

The Ghost-Writer

Un film de Roman Polanski

Avec Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall, Olivia Williams

Durée : 2 h 08

© Pathé Distribution

Ce spectacle nous fait entrer au cœur de l’intimité de femmes musulmanes : leur sexualité, leur rapport au corps, à cet endroit que les poètes appellent con ; mais aussi rapport à l’homme et à leurs pareilles.

Ce spectacle nous fait entrer au cœur de l’intimité de femmes musulmanes : leur sexualité, leur rapport au corps, à cet endroit que les poètes appellent con ; mais aussi rapport à l’homme et à leurs pareilles.

Pour l’essentiel, le parcours nous plonge dans du "lourd", que seule la grâce vénitienne semble pouvoir supporter : à L’Enfer des frères Chapman répondent les neufs gisants de marbre de Maurizio Cattelan, le couple mort peint par Marlène Dumas, ou, un peu plus loin, les squelettes en vitrine de Matthew Day Jackson. Aussi sombres soient-elles, ces œuvres n’en sont pas moins magnifiques de force suggestive et esthétique. Une émotion qui s’épanouit de tout son soûl dans le "cœur" du bâtiment, la vaste salle carrée à l’endroit de l’ancienne cour centrale, consacrée par les commissaires Alison M. Gingeras et Francesco Bonami à l’artiste italien Rudolf Stingel : trois immenses toiles au motif de grillage et un autoportrait – une photo militaire de 1976. L’espace prend tout à coup l’air à la fois de bunker, dans une évocation très forte de l’enfermement physique et mental, et de lieu de recueillement, avec ses fenêtres de toit laissant passer la lumière naturelle.

Pour l’essentiel, le parcours nous plonge dans du "lourd", que seule la grâce vénitienne semble pouvoir supporter : à L’Enfer des frères Chapman répondent les neufs gisants de marbre de Maurizio Cattelan, le couple mort peint par Marlène Dumas, ou, un peu plus loin, les squelettes en vitrine de Matthew Day Jackson. Aussi sombres soient-elles, ces œuvres n’en sont pas moins magnifiques de force suggestive et esthétique. Une émotion qui s’épanouit de tout son soûl dans le "cœur" du bâtiment, la vaste salle carrée à l’endroit de l’ancienne cour centrale, consacrée par les commissaires Alison M. Gingeras et Francesco Bonami à l’artiste italien Rudolf Stingel : trois immenses toiles au motif de grillage et un autoportrait – une photo militaire de 1976. L’espace prend tout à coup l’air à la fois de bunker, dans une évocation très forte de l’enfermement physique et mental, et de lieu de recueillement, avec ses fenêtres de toit laissant passer la lumière naturelle. L’exposition offre également des moments de détente, avec les superbes cubes scintillants de Rachel Whiteread – bien à leur place dans cette cité du verre, les photos rutilantes à l’humour mordant de Cindy Sherman, celles en noir et blanc de Hiroshi Sugimoto dédiées aux plus grands couturiers, le couple tendrement enlacé de Jeff Koons ou encore la série de 676 images publicitaires recueillies par le duo d’artistes suisses Fischli et Weiss. Mais aucune œuvre qui n’incite à la réflexion dans ce parcours très réussi.

L’exposition offre également des moments de détente, avec les superbes cubes scintillants de Rachel Whiteread – bien à leur place dans cette cité du verre, les photos rutilantes à l’humour mordant de Cindy Sherman, celles en noir et blanc de Hiroshi Sugimoto dédiées aux plus grands couturiers, le couple tendrement enlacé de Jeff Koons ou encore la série de 676 images publicitaires recueillies par le duo d’artistes suisses Fischli et Weiss. Mais aucune œuvre qui n’incite à la réflexion dans ce parcours très réussi. Après la merveilleuse exposition

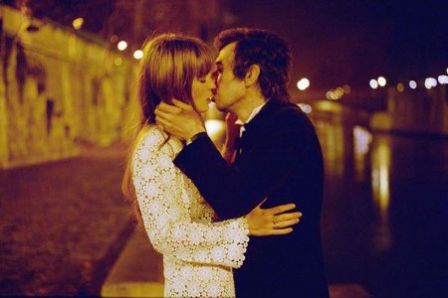

Après la merveilleuse exposition  Après les premiers tableaux d’inspiration naturaliste des années 1880, Munch apparaît dès le début des années 1890 comme un grand novateur. Avec la magnifique Femme au chapeau rouge sur le Fjord (1891), le peintre s’enhardit, brouille les pistes de la perspective, créant une opposition entre l’aplat et la profondeur, une confusion des dimensions qu’il ne cessera d’explorer, ouvrant avec d’autres la voie à l’Avant-garde. Il joue avec la transparence et les touches (les grands traits parallèles sont déjà visibles) et les couleurs : cette robe bleue sur la mer bleue, qui pourrait aussi être le ciel, quelle idée… Nuit d’été à Studenterlunden est de la même veine, mais la facture a encore évolué, les lignes se font sinueuses, les chemins labyrinthiques, le sol n’est jamais ferme. On retrouve le thème du couple s’embrassant dans Le baiser, gravure de 1895, sur laquelle les visages disparaissent dans l’union de leurs lèvres.

Après les premiers tableaux d’inspiration naturaliste des années 1880, Munch apparaît dès le début des années 1890 comme un grand novateur. Avec la magnifique Femme au chapeau rouge sur le Fjord (1891), le peintre s’enhardit, brouille les pistes de la perspective, créant une opposition entre l’aplat et la profondeur, une confusion des dimensions qu’il ne cessera d’explorer, ouvrant avec d’autres la voie à l’Avant-garde. Il joue avec la transparence et les touches (les grands traits parallèles sont déjà visibles) et les couleurs : cette robe bleue sur la mer bleue, qui pourrait aussi être le ciel, quelle idée… Nuit d’été à Studenterlunden est de la même veine, mais la facture a encore évolué, les lignes se font sinueuses, les chemins labyrinthiques, le sol n’est jamais ferme. On retrouve le thème du couple s’embrassant dans Le baiser, gravure de 1895, sur laquelle les visages disparaissent dans l’union de leurs lèvres.

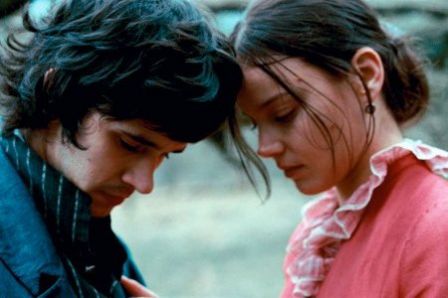

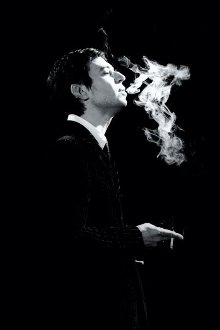

En choisissant de faire de Serge Gainsbourg le sujet de son premier long-métrage, le dessinateur Joann Sfar ne s’est pas seulement attaqué à un monument national de la chanson. Il s’est aussi attaqué à un mythe : celui d’un provocateur, qui, dans les années 1980 a mis le feu dans le paysage médiatique.

En choisissant de faire de Serge Gainsbourg le sujet de son premier long-métrage, le dessinateur Joann Sfar ne s’est pas seulement attaqué à un monument national de la chanson. Il s’est aussi attaqué à un mythe : celui d’un provocateur, qui, dans les années 1980 a mis le feu dans le paysage médiatique.