Des libellules, des plumes de paon, des pivoines, des iris, des fleurs de chèvrefeuille, des glycines, des jonquilles et des magnolias : ces splendeurs fragiles et éphémères, Tiffany les a rendues éternellement vivantes, chatoyantes et fraîches.

Des libellules, des plumes de paon, des pivoines, des iris, des fleurs de chèvrefeuille, des glycines, des jonquilles et des magnolias : ces splendeurs fragiles et éphémères, Tiffany les a rendues éternellement vivantes, chatoyantes et fraîches.

Un paradoxe magnifique puisqu’elles sont figées dans le verre et serties dans le plomb…

Tels sont le talent, l’inventivité et l’audace incroyables de Louis Comfort Tiffany (1848-1933) : faire entrer ces motifs délicats dans les maisons et les appartements, mais en y faisant pénétrer aussi la lumière.

Son médium : le verre, le verre, encore et toujours le verre.

Si ses aspirations sont celles de son temps, Orientalisme, Japonisme, Symbolisme, Art nouveau et Art déco, lui seul est en revanche l’inventeur de mille et une façons de travailler ce matériau, tant sur le plan de la technique que dans la façon de l’utiliser.

Dès le début de sa carrière de décorateur d’intérieur, ses innovations lui valent un grand succès auprès de la riche clientèle américaine, tels Henry O. Havemeyer de l‘American Sugar Refining Company, l’écrivain Mark Twain ou le président Chester Arthur. Il fait réaliser des paravents, des chenets, des écrans de cheminée, des panneaux muraux… qui ne ressemblent à aucun autre, incrustés de mosaïques de verre serties dans du fil métalliques aux volutes orientales. Il associe les lignes géométriques et les éclats irréguliers, la couleur et le noir, avec un style assuré qu’il ne cessera d’épanouir par la suite.

Déambuler librement comme dans une galerie dans l’exposition très agréablement mise en scène par Hubert Le Gall (le scénographe notamment de Mélancolie en 2005 au Grand Palais et de Lalique dans ce même musée du Luxembourg en 2007) permet d’admirer tous les aspects de l’oeuvre de Tiffany : les célèbres lampes, bien sûr, placées au centre, véritables bouquets à elles seules avec leurs motifs floraux ; sur les côtés, les vases aux formes organiques, que le verrier a interprété de multiples façons. Commercialisés sous le nom de Favrile (du latin fabriles, fait à la main), certains sont enrobés d’une couche de verre transparente et incrustés de fleurs "en flottaison", d’autres, les lava ont l’aspect de la matière en fusion, très inspirés des céramiques japonaises aux formes libres.

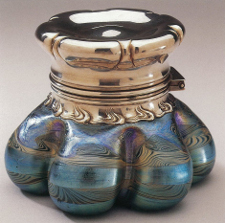

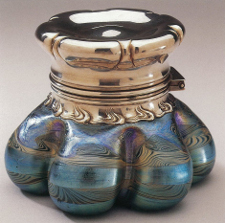

Tiffany a également réalisé des bijoux et d’adorables objets décoratifs, comme cet encrier en verre et argent, ou des flacons à parfum en or, tourmaline et verre. Louis Comfort était bel et bien le fils du joailler new-yorkais Charles Lewis Tiffany : dans sa jeunesse, il avait baigné tant et plus dans le célèbre magasin dédié au luxe, où l’on trouvait aussi des vases en verre soufflé du français Emile Gallé, des porcelaines de Sèvres, des pièces en verre vénitien, ou encore anglais (superbe vase-camée signé Webb & Sons). Ces influences, ce raffinement, ce goût pour les milles couleurs et l’éclat se retrouvent tout naturellement dans les créations du fils. Mais lorsque Louis C. créé des bijoux, lui ne les incruste pas de diamants… mais de verre – le tour de cou aux scarabées bleus en est un bel exemple.

Tiffany a également réalisé des bijoux et d’adorables objets décoratifs, comme cet encrier en verre et argent, ou des flacons à parfum en or, tourmaline et verre. Louis Comfort était bel et bien le fils du joailler new-yorkais Charles Lewis Tiffany : dans sa jeunesse, il avait baigné tant et plus dans le célèbre magasin dédié au luxe, où l’on trouvait aussi des vases en verre soufflé du français Emile Gallé, des porcelaines de Sèvres, des pièces en verre vénitien, ou encore anglais (superbe vase-camée signé Webb & Sons). Ces influences, ce raffinement, ce goût pour les milles couleurs et l’éclat se retrouvent tout naturellement dans les créations du fils. Mais lorsque Louis C. créé des bijoux, lui ne les incruste pas de diamants… mais de verre – le tour de cou aux scarabées bleus en est un bel exemple.

La grande découverte de cette exposition reste le travail sur vitraux de Tiffany : le maître-verrier les a fait installer dans les intérieurs de ses clients, mais a aussi reçu des commandes pour des édifices religieux. Les séries présentées au Luxembourg emportent l’enthousiasme. L’un de ses premiers vitraux, réalisé en 1880 pour son appartement new-yorkais témoigne de son talent artistique d’avant-garde : totalement abstrait, avec ses teintes originales et ses pièces de verre irrégulières, le vitrail se contemple comme un tableau. Occasion unique de les voir à Paris, les vitraux commandés pour l’église américaine de Montréal allient l’élancement et les motifs du gothique à la douceur des scènes bibliques. Les autres exemples présentés sont totalement renversants : ici une sirène aux écailles nacrées chevauche un hippocampe dans un océan aux verts et bleus enchanteurs, là une scène de cirque dessinée par Henri de Toulouse-Lautrec d’une modernité folle (encore plus belle vue à distance), plus loin des anémones et des étoiles de mer se devinent dans les couleurs outre-marines de denses compositions, quand La Nouvelle Jérusalem nous emporte dans un monde de dégradés de mauves, de bleus et de verts, où s’épanouissent plantes luxuriantes, iris et nymphéas…

Louis Comfort Tiffany. Couleurs et lumières

Musée du Luxembourg

19 rue de Vaugirard – Paris 6ème

Jusqu’au 17 janvier 2009

TLJ de 10 h 30 à 19 h, jusqu’à 22 h les lun. et ven.

Sam., dim. et jours fériés de 9 h 30 à 20 h

Entrée 11 € (TR 9 €)

Images : Louis C. Tiffany, Vitrail "Magniolas", c. 1900, verre, plomb, Saint Petersbourg, Musée de l’Ermitage © Photo Yuri Molodkovets

et Louis C. Tiffany, Encrier, c. 1900-1903, verre, argent, Newark, The Newark Museum, Don de Mr & Mrs Ethan D. Alyea, 1967 © Photo The Newark Museum

James Thierrée a impressionné et conquis le public français avec ses précédents spectacles, montrés depuis dix ans dans le monde entier et depuis 2003 chaque année à Paris et en province : "La Symphonie du Hanneton",

James Thierrée a impressionné et conquis le public français avec ses précédents spectacles, montrés depuis dix ans dans le monde entier et depuis 2003 chaque année à Paris et en province : "La Symphonie du Hanneton",  Drôle de roman que ce Netherland, livre hautement recommandé par Barack Obama soi-même à ce qu’on dit. Histoire ténue, "à l’Américaine", écrite par un Irlandais de New-York, par laquelle un homme ordinaire à point raconte un bout de sa vie, faite de rencontres, d’amours et d’amours brisées, d’amitié, de passion et de questions.

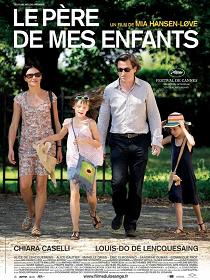

Drôle de roman que ce Netherland, livre hautement recommandé par Barack Obama soi-même à ce qu’on dit. Histoire ténue, "à l’Américaine", écrite par un Irlandais de New-York, par laquelle un homme ordinaire à point raconte un bout de sa vie, faite de rencontres, d’amours et d’amours brisées, d’amitié, de passion et de questions. Producteur indépendant à Paris, Grégoire Canvel choisit des films exigeants, le plus souvent refusés par les autres producteurs. Seule la qualité des projets l’intéresse, jeune scénariste inconnu ou réalisateur suédois insupportable.

Producteur indépendant à Paris, Grégoire Canvel choisit des films exigeants, le plus souvent refusés par les autres producteurs. Seule la qualité des projets l’intéresse, jeune scénariste inconnu ou réalisateur suédois insupportable.

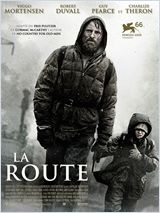

On était curieux de découvrir l’adaptation cinématographique du livre sobre et fort de Cormac McCarthy, La route, Prix Pulitzer 2007 et très grand succès de librairie des deux côtés de l’Atlantique (

On était curieux de découvrir l’adaptation cinématographique du livre sobre et fort de Cormac McCarthy, La route, Prix Pulitzer 2007 et très grand succès de librairie des deux côtés de l’Atlantique (

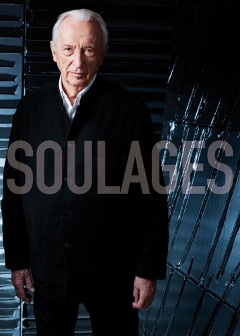

L’art de Pierre Soulages est presque une définition de l’art, quelque chose qui nous dépasse et qui nous fait connaître en même temps une expérience de présence au monde parmi les plus fortes, en nous rapprochant du réel, du tangible, de l’humain et de l’infiniment beau.

L’art de Pierre Soulages est presque une définition de l’art, quelque chose qui nous dépasse et qui nous fait connaître en même temps une expérience de présence au monde parmi les plus fortes, en nous rapprochant du réel, du tangible, de l’humain et de l’infiniment beau.

Des libellules, des plumes de paon, des pivoines, des iris, des fleurs de chèvrefeuille, des glycines, des jonquilles et des magnolias : ces splendeurs fragiles et éphémères, Tiffany les a rendues éternellement vivantes, chatoyantes et fraîches.

Des libellules, des plumes de paon, des pivoines, des iris, des fleurs de chèvrefeuille, des glycines, des jonquilles et des magnolias : ces splendeurs fragiles et éphémères, Tiffany les a rendues éternellement vivantes, chatoyantes et fraîches. Tiffany a également réalisé des bijoux et d’adorables objets décoratifs, comme cet encrier en verre et argent, ou des flacons à parfum en or, tourmaline et verre. Louis Comfort était bel et bien le fils du joailler new-yorkais Charles Lewis Tiffany : dans sa jeunesse, il avait baigné tant et plus dans le célèbre magasin dédié au luxe, où l’on trouvait aussi des vases en verre soufflé du français Emile Gallé, des porcelaines de Sèvres, des pièces en verre vénitien, ou encore anglais (superbe vase-camée signé Webb & Sons). Ces influences, ce raffinement, ce goût pour les milles couleurs et l’éclat se retrouvent tout naturellement dans les créations du fils. Mais lorsque Louis C. créé des bijoux, lui ne les incruste pas de diamants… mais de verre – le tour de cou aux scarabées bleus en est un bel exemple.

Tiffany a également réalisé des bijoux et d’adorables objets décoratifs, comme cet encrier en verre et argent, ou des flacons à parfum en or, tourmaline et verre. Louis Comfort était bel et bien le fils du joailler new-yorkais Charles Lewis Tiffany : dans sa jeunesse, il avait baigné tant et plus dans le célèbre magasin dédié au luxe, où l’on trouvait aussi des vases en verre soufflé du français Emile Gallé, des porcelaines de Sèvres, des pièces en verre vénitien, ou encore anglais (superbe vase-camée signé Webb & Sons). Ces influences, ce raffinement, ce goût pour les milles couleurs et l’éclat se retrouvent tout naturellement dans les créations du fils. Mais lorsque Louis C. créé des bijoux, lui ne les incruste pas de diamants… mais de verre – le tour de cou aux scarabées bleus en est un bel exemple.