Puisque cette rentrée ne "roule" décidément pas toute seule, faisons comme Luchini nous y invite dans la pub pour la SCNF : repartons immédiatement !

Pour ce week-end, petite évasion direction l’Espagne grâce à ce joli billet envoyé par Andreossi.

Bon voyage à tous !

Mag

Zaragoza s’expose sur les rives de l’Ebro et il faut choisir, si on ne dispose que d’une journée de visite, ou la ville, ou l’exposition internationale. Et dans ce dernier cas, une toute petite partie de l’exposition.

Zaragoza s’expose sur les rives de l’Ebro et il faut choisir, si on ne dispose que d’une journée de visite, ou la ville, ou l’exposition internationale. Et dans ce dernier cas, une toute petite partie de l’exposition.

La tour de l’eau (« eau de vie ») attire immanquablement : sa hauteur (73 mètres), sa forme de goutte d’eau, sa transparence en font un passage obligé.

A l’intérieur, on commence à monter, sans trop savoir pourquoi, la rampe de plusieurs kilomètres qui grimpe tout autour de l’éclaboussure d’eau : une sculpture géante, toute argentée, dont la forme, et les reflets de couleurs évoluent en même temps que la progression. C’est le plaisir de cette montée qui reste mystérieux, ainsi que la leçon philosophique du but matériel (oh combien) que l’on atteint enfin au sommet. En haut, en effet, on ne trouvera qu’un bar et des toilettes.

On redescend, heureux d’avoir monté longuement, pour maintenant butiner du côté des pavillons nationaux. La variété que l’on y trouve ne tient pas seulement à la géographie et aux cultures, mais à l’ambition affichée par les divers pays pour attirer les touristes.

C’est ainsi que le public ressort enthousiaste de la séance cinéma proposée par la Pologne, et traverse avec détachement le désert Lybien. Les quelques 110 pays représentés, les pavillons des diverses régions d’Espagne demanderaient plusieurs jours de visite. Chacun traite à sa manière la thématique de l’eau, proposant parfois de véritables « installations » proches de l’art, parfois un exposé très didactique sur une question particulière au pays, parfois assurant le service minimum sur le thème.

C’est ainsi que le public ressort enthousiaste de la séance cinéma proposée par la Pologne, et traverse avec détachement le désert Lybien. Les quelques 110 pays représentés, les pavillons des diverses régions d’Espagne demanderaient plusieurs jours de visite. Chacun traite à sa manière la thématique de l’eau, proposant parfois de véritables « installations » proches de l’art, parfois un exposé très didactique sur une question particulière au pays, parfois assurant le service minimum sur le thème.

On peut s’attarder avec intérêt sur les pavillons thématiques qui sensibilisent aux problèmes de l’eau et du développement durable : eau partagée, paysages de l’eau, eau extrême, initiatives citoyennes, soif ou cités d’eau sont autant d’occasions de s’offrir des moments de réflexion à l’aide de données imagées, animées, frappantes.

Le ludique et la participation au débat d’idées se mélangent sans cesse, du spectacle « le réveil du serpent », défilé très coloré qui anime les places chaque jour, à la visite de « oïkos » où on pourra méditer sur la maison basée sur la transformation et l’accumulation de l’énergie à coût zéro. Une telle exposition est populaire : on y entre, on y erre, on se laisse aller, on laisse chez soi l’ambition de comprendre tout de la question de l’eau.

Expo Zaragoza 2008

Jusqu’au 14 septembre 2008

Zaragoza s’expose sur les rives de l’Ebro et il faut choisir, si on ne dispose que d’une journée de visite, ou la ville, ou l’exposition internationale. Et dans ce dernier cas, une toute petite partie de l’exposition.

Zaragoza s’expose sur les rives de l’Ebro et il faut choisir, si on ne dispose que d’une journée de visite, ou la ville, ou l’exposition internationale. Et dans ce dernier cas, une toute petite partie de l’exposition. C’est ainsi que le public ressort enthousiaste de la séance cinéma proposée par la Pologne, et traverse avec détachement le désert Lybien. Les quelques 110 pays représentés, les pavillons des diverses régions d’Espagne demanderaient plusieurs jours de visite. Chacun traite à sa manière la thématique de l’eau, proposant parfois de véritables « installations » proches de l’art, parfois un exposé très didactique sur une question particulière au pays, parfois assurant le service minimum sur le thème.

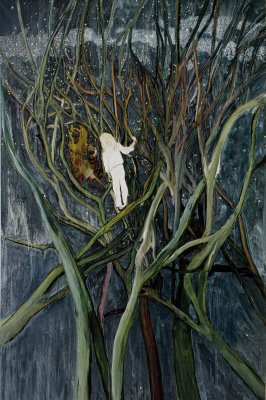

C’est ainsi que le public ressort enthousiaste de la séance cinéma proposée par la Pologne, et traverse avec détachement le désert Lybien. Les quelques 110 pays représentés, les pavillons des diverses régions d’Espagne demanderaient plusieurs jours de visite. Chacun traite à sa manière la thématique de l’eau, proposant parfois de véritables « installations » proches de l’art, parfois un exposé très didactique sur une question particulière au pays, parfois assurant le service minimum sur le thème. Il ne reste plus que ce week-end pour y aller. Il faut absolument le faire, et pas seulement pour égayer cette rentrée pluvieuse : tout simplement parce que la peinture de Peter Doig est fascinante et merveilleusement belle.

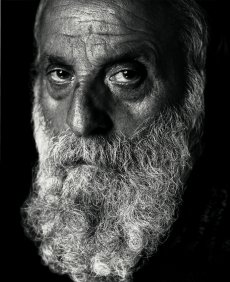

Il ne reste plus que ce week-end pour y aller. Il faut absolument le faire, et pas seulement pour égayer cette rentrée pluvieuse : tout simplement parce que la peinture de Peter Doig est fascinante et merveilleusement belle. L’architecte Jean Nouvel, au sein de la Fondation Cartier pour l’art contemporain qu’il a dessinée, rend hommage au sculpteur César (1921-1998), ami admiré de longue date.

L’architecte Jean Nouvel, au sein de la Fondation Cartier pour l’art contemporain qu’il a dessinée, rend hommage au sculpteur César (1921-1998), ami admiré de longue date. Pour tous ceux que la rétrospective parisienne consacrée à Camille Claudel (1862-1943) au Musée Rodin, achevée le 20 juillet dernier, ont laissé frustrés, soit qu’ils n’ont pu s’y rendre, soit qu’ils y sont allés mais n’y ont rien pu voir, l’endroit où aller ces temps-ci se situe dans le Gers, au Château de Lavardens.

Pour tous ceux que la rétrospective parisienne consacrée à Camille Claudel (1862-1943) au Musée Rodin, achevée le 20 juillet dernier, ont laissé frustrés, soit qu’ils n’ont pu s’y rendre, soit qu’ils y sont allés mais n’y ont rien pu voir, l’endroit où aller ces temps-ci se situe dans le Gers, au Château de Lavardens. Suivre la famille Stern pendant douze mois, à travers Paul, quinquagénaire, époux, père, grand-père et fils, tel est l’objet du dernier roman de Jean-Paul Dubois, publié comme ses succès précédents aux Éditions de l’Olivier.

Suivre la famille Stern pendant douze mois, à travers Paul, quinquagénaire, époux, père, grand-père et fils, tel est l’objet du dernier roman de Jean-Paul Dubois, publié comme ses succès précédents aux Éditions de l’Olivier. Il y a quelques mois,

Il y a quelques mois,  Brooklyn Follies a d’emblée quelque chose d’évident, comme si le narrateur – Nathan, un sexagénaire divorcé et tout juste retraité des assurances – nous était familier, et qui nous donne en même temps une furieuse envie de le connaître tout à fait.

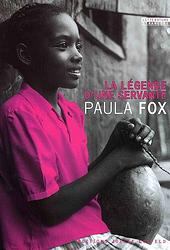

Brooklyn Follies a d’emblée quelque chose d’évident, comme si le narrateur – Nathan, un sexagénaire divorcé et tout juste retraité des assurances – nous était familier, et qui nous donne en même temps une furieuse envie de le connaître tout à fait. Le roman nous fait suivre cinquante ans de la vie de Luisa, de son enfance sur l’île de San Pedro, dans les Caraïbes, où elle naît en 1926, jusqu’à l’âge de la maturité et des projets réalisés.

Le roman nous fait suivre cinquante ans de la vie de Luisa, de son enfance sur l’île de San Pedro, dans les Caraïbes, où elle naît en 1926, jusqu’à l’âge de la maturité et des projets réalisés. Pour sa 37ème édition, le Festival d’Automne à Paris proposera cette année encore une multitude de manifestations, spectacles de théâtre et de danse, concerts, mais aussi arts plastiques et cinéma. Au total, une cinquantaine de propositions placées sous le signe de la découverte animeront la rentrée parisienne dès le 13 septembre et jusqu’au premier jour de l’hiver.

Pour sa 37ème édition, le Festival d’Automne à Paris proposera cette année encore une multitude de manifestations, spectacles de théâtre et de danse, concerts, mais aussi arts plastiques et cinéma. Au total, une cinquantaine de propositions placées sous le signe de la découverte animeront la rentrée parisienne dès le 13 septembre et jusqu’au premier jour de l’hiver.