Le Goncourt 1970 ne manque pas d’ambition, surtout lorsque le narrateur confie : « le moment approche où si mon entreprise est réussie le lecteur me connaîtra mieux que moi ». Si Jacques Laurent tente de démêler les rapports complexes entre la vie et l’écriture, le résultat n’est pas tout à fait convaincant.

Le Goncourt 1970 ne manque pas d’ambition, surtout lorsque le narrateur confie : « le moment approche où si mon entreprise est réussie le lecteur me connaîtra mieux que moi ». Si Jacques Laurent tente de démêler les rapports complexes entre la vie et l’écriture, le résultat n’est pas tout à fait convaincant.

C’est un ami (avec préfaces, notes de bas de pages) qui compose le livre avec les parties que l’auteur lui a successivement laissées : « Dans un premier temps le héros se révèle par la fiction qu’il a produite grâce à laquelle on découvre ce qu’il aurait voulu être ; dans le deuxième, il peint sa vie avec un recul qui n’exclut ni l’oubli, ni le plaidoyer, ni la fabrication ; dans un troisième il se survole minute après minute et en rase-mottes ». Mais ce n’est pas fini, une quatrième partie va plus au fond du personnage à l’aide de 60 pages intitulées : « Fin fond ».

La vie du narrateur se déroule sur plusieurs décennies, depuis l’Occupation jusqu’en 1966. Certains faits sont rapportés de manière différente et le lecteur est amené à faire le choix entre ce qui relève de la fiction et ce qui relève de l’autobiographie, sachant qu’au bout du compte tout fait roman. La variété des sujets abordés est très grande, d’un accord de Pétain avec la Résistance à la question de la hiérarchie dans un poulailler en passant par des réflexions sur l’œuvre de Spinoza.

L’écriture est le thème principal du livre, souligné à plusieurs reprises : « Mes meilleures omelettes au lard je les ai mangées imprimées ». Les références à la littérature sont constantes, le narrateur est toujours en train de lire un ouvrage. Il reconnaît, dans l’examen des « Bêtises de Cambrai » (titre de la première partie) : « Bref, je ne voulais plus penser à moi, mais je m’apercevais que sans moi je ne pouvais poursuivre les Bêtises de Cambrai, sauf si je me bornais à des enjolivements qui me glaçaient ».

Le tout souffre de bien des longueurs, Jacques Laurent n’arrive pas à soutenir l’attention sur toutes les 600 grosses pages du livre. Mais on retient certaines descriptions, par exemple l’épluchure de la banane : « J’en tirais, un à un, les pans qui retombaient, autour de mes doigts joints, comme des orchidées mourantes. Ce dépiautage, juste un peu irritant par le frisson des deux chairs qui se détachaient, l’une un peu cuir, l’autre un peu serviette-éponge mouillée, précédait le plus difficile qui était de mordre dans l’extrémité pointue et alourdie d’un grain de beauté de ce fruit, le plus stupide de la création ».

Andreossi

Les Bêtises, Jacques Laurent.

Quelle merveilleuse exposition à aller voir au Grand-Palais avant qu’elle ne ferme ses portes le 10 février ! Il s’agit de la première grande rétrospective consacrée au Greco (1541-1614) à Paris… Cela paraît incroyable, mais la patience de ses admirateurs est largement récompensée. Aussi simple qu’efficace, le parcours, monté sur de grands murs blancs, présente quelques soixante-dix peintures augmentées de dessins et tableaux d’élèves – ceux-ci anecdotiques. Organisés en un ordre globalement chronologique, qui préserve la réunion, logique, de « séries », les tableaux sélectionnés Guillaume Kientz et Charlotte Chastel-Rousseau sont tous de haut vol.

Quelle merveilleuse exposition à aller voir au Grand-Palais avant qu’elle ne ferme ses portes le 10 février ! Il s’agit de la première grande rétrospective consacrée au Greco (1541-1614) à Paris… Cela paraît incroyable, mais la patience de ses admirateurs est largement récompensée. Aussi simple qu’efficace, le parcours, monté sur de grands murs blancs, présente quelques soixante-dix peintures augmentées de dessins et tableaux d’élèves – ceux-ci anecdotiques. Organisés en un ordre globalement chronologique, qui préserve la réunion, logique, de « séries », les tableaux sélectionnés Guillaume Kientz et Charlotte Chastel-Rousseau sont tous de haut vol.

Dès l’entrée de ce musée intimiste, les œuvres de Zadkine, longs personnages de bois, sans tête, en forme de totems, rassemblés sur le même socle, évoquent la forêt. La thématique de l’exposition vient des mots mêmes de l’artiste (1888-1967), qui a sculpté le bois en laissant la matière exister après le passage du ciseau.

Dès l’entrée de ce musée intimiste, les œuvres de Zadkine, longs personnages de bois, sans tête, en forme de totems, rassemblés sur le même socle, évoquent la forêt. La thématique de l’exposition vient des mots mêmes de l’artiste (1888-1967), qui a sculpté le bois en laissant la matière exister après le passage du ciseau. Drôle d’aventure pour le Goncourt 1960 : attribué, il n’a pas été décerné. C’est qu’on a découvert que son auteur, Vintila Horia, après un passé de militant fasciste, avait été condamné dans son pays d’origine, la Roumanie. Réfugié après 1945 en France puis en Espagne il connaît bien la condition d’exilé qui est le thème de son roman écrit dans un impeccable français.

Drôle d’aventure pour le Goncourt 1960 : attribué, il n’a pas été décerné. C’est qu’on a découvert que son auteur, Vintila Horia, après un passé de militant fasciste, avait été condamné dans son pays d’origine, la Roumanie. Réfugié après 1945 en France puis en Espagne il connaît bien la condition d’exilé qui est le thème de son roman écrit dans un impeccable français.

Roman original que ce Goncourt 1958 : l’auteur imagine les dessous des tractations qui ont abouti à la paix de Saint Germain en Laye en 1570, mettant provisoirement fin à la guerre entre royauté et huguenots. Les péripéties de la négociation sont décrites avec beaucoup de finesse, offrant au lecteur quelques recettes de diplomatie réussie.

Roman original que ce Goncourt 1958 : l’auteur imagine les dessous des tractations qui ont abouti à la paix de Saint Germain en Laye en 1570, mettant provisoirement fin à la guerre entre royauté et huguenots. Les péripéties de la négociation sont décrites avec beaucoup de finesse, offrant au lecteur quelques recettes de diplomatie réussie.

Les premières phrases du prix Goncourt 1941 sont prometteuses : « Les sapins, serrés en bleuissante laine de solitude et d’ennui, dorment sur le songe qui les a arrêtés là, dans cette faille, au bout du monde ». Mais au fur et à mesure de la lecture, le leitmotiv du livre, répété sous toutes les formes, devient lassant, et on se dit que rarement le jury du Goncourt a été aussi opportuniste dans son choix.

Les premières phrases du prix Goncourt 1941 sont prometteuses : « Les sapins, serrés en bleuissante laine de solitude et d’ennui, dorment sur le songe qui les a arrêtés là, dans cette faille, au bout du monde ». Mais au fur et à mesure de la lecture, le leitmotiv du livre, répété sous toutes les formes, devient lassant, et on se dit que rarement le jury du Goncourt a été aussi opportuniste dans son choix. Quels hommes sont fabriqués par les guerres ? C’est le thème fort du roman de Roger Vercel primé par le jury Goncourt en 1934. Une fois de plus, c’est la guerre de 14-18 qui est le théâtre de l’action, mais les protagonistes sont déplacés cette fois-ci dans les Balkans, juste après l’armistice de novembre 1918.

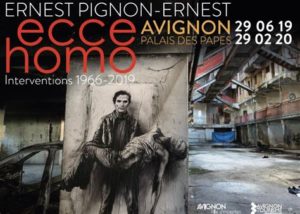

Quels hommes sont fabriqués par les guerres ? C’est le thème fort du roman de Roger Vercel primé par le jury Goncourt en 1934. Une fois de plus, c’est la guerre de 14-18 qui est le théâtre de l’action, mais les protagonistes sont déplacés cette fois-ci dans les Balkans, juste après l’armistice de novembre 1918. Pour cet artiste dont les galeries sont les murs des villes il peut paraître paradoxal d’être exposé à l’intérieur de la Grande Chapelle du Palais des Papes en Avignon. Pourtant il fallait bien présenter un jour ce parcours artistique de 60ans pour mesurer l’importance d’une œuvre par définition dispersée, mais présentant une très grande cohérence.

Pour cet artiste dont les galeries sont les murs des villes il peut paraître paradoxal d’être exposé à l’intérieur de la Grande Chapelle du Palais des Papes en Avignon. Pourtant il fallait bien présenter un jour ce parcours artistique de 60ans pour mesurer l’importance d’une œuvre par définition dispersée, mais présentant une très grande cohérence.