C’est l’histoire d’une famille un peu déjantée, voire carrément folle, en tout cas extrême. Mais une famille à laquelle l’on croit et l’on s’attache immédiatement parce qu’au fond les mécanismes qui l’actionnent, les liens qui la dessinent et les réactions qu’elle provoque chez les individus qui la composent sont un peu les mêmes que dans bien des familles.

C’est l’histoire d’une famille un peu déjantée, voire carrément folle, en tout cas extrême. Mais une famille à laquelle l’on croit et l’on s’attache immédiatement parce qu’au fond les mécanismes qui l’actionnent, les liens qui la dessinent et les réactions qu’elle provoque chez les individus qui la composent sont un peu les mêmes que dans bien des familles.

Au début, il s’agit bien de cela : des individus, des êtres éminemment singuliers qui se racontent. Mais raconter son histoire ne revient-il pas forcément, à un moment donné, à raconter l’histoire de la famille, ou plus exactement son histoire familliale ? Car une famille a ses moments fondateurs, ceux à partir desquels tout s’organise et à partir desquels chacun se trouve positionné d’une façon qu’il n’a pas nécessairement choisie, jusqu’au jour (qui n’est qu’éventuel), où il souhaite se repositionner. Evidemment, ce jour-là : remue-ménage.

L’épisode qui a structuré la famille d’Abel et Junon est la maladie de leur premier enfant. Seule une greffe de moelle osseuse aurait pu le sauver. La deuxième, Elisabeth, n’était pas compatible. Ils conçoivent alors Henri à cette seule fin, mais en vain : l’aîné meurt à l’âge de six ans.

Elisabeth devient l’aînée, Henri le mal-aimé et un benjamin, Ivan, arrive ensuite.

Aujourd’hui, c’est Junon qui à son tour a besoin d’une greffe.

Au moment de Noël, les enfants flanqués de leurs conjoints et de leurs enfants se réunissent chez Abel et Junon pour la première fois depuis six ans. Tous ont fait le test de compatibilité. Reste à attendre les résultats.

Bien des années ont passé mais bien peu de choses finalement sont passées. Abel et Junon forment un couple toujours aussi amoureux. Les drames et les démons sont eux aussi toujours aussi vifs.

Le conte devient alors un feu d’artifices de souffrances, de cris, de gestes brutaux, de mots durs jetés ou murmurés, mais aussi de mots d’amour, de fraternité, de tendresse. Film bouillonnant de mouvements, de sentiments et de motifs richement explorés, ce Conte de Noël déborde aussi d’une sensibilité et d’une intelligence inouïes, d’un humour frontal et d’une audace souveraine.

Mû par un élan vital hors du commun, il est en même temps parfaitement maîtrisé, accompli, abouti.

Et jamais comme dans ce film chacun de ces merveilleux comédiens ne semble avoir été aussi investi, nourri par un rôle, dirigé avec un tel art.

Un conte de Noël. Arnaud Desplechin

Avec Catherine Deneuve, Jean-Paul Roussillon, Anne Consigny, Mathieu Amalric, Melvil Poupaud, Hippolyte Girardot, Emmanuelle Devos, Chiara Mastroianni

Durée 2 h 30

Que faire lorsqu’après avoir passé 2 heures dans une exposition présentée comme réunissant des oeuvres exceptionnelles autour d’un thème inédit, vous en ressortez au bord de la nausée, avec le sentiment de n’avoir rien vu de beau et une idée de son propos aussi vague qu’avant d’y entrer ?

Que faire lorsqu’après avoir passé 2 heures dans une exposition présentée comme réunissant des oeuvres exceptionnelles autour d’un thème inédit, vous en ressortez au bord de la nausée, avec le sentiment de n’avoir rien vu de beau et une idée de son propos aussi vague qu’avant d’y entrer ? C’est un film étrange, beau, troublant. Il garde quelque chose d’impalpable, peut-être à cause de sa fin déconcertante, peut-être à cause du lieu où l’histoire se déroule.

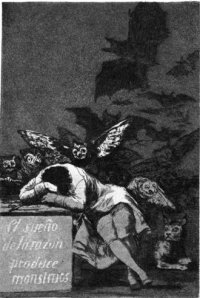

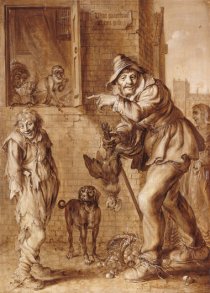

C’est un film étrange, beau, troublant. Il garde quelque chose d’impalpable, peut-être à cause de sa fin déconcertante, peut-être à cause du lieu où l’histoire se déroule. Artiste des Lumières, peintre à la cour d’Espagne, Francisco de Goya (1746-1828) donne dans la gravure libre cours à son imagination.

Artiste des Lumières, peintre à la cour d’Espagne, Francisco de Goya (1746-1828) donne dans la gravure libre cours à son imagination. Avec ce dictionnaire, Philippe Sollers asseoit définitivement son statut d’inconditionnel de Venise, déjà largement annoncé dans ses romans.

Avec ce dictionnaire, Philippe Sollers asseoit définitivement son statut d’inconditionnel de Venise, déjà largement annoncé dans ses romans. La peinture, c’est le jeu des couleurs, des contrastes, des éclats lumineux ? Pas toujours. Le monochrome, le camaïeu, la grisaille, ont leur propre beauté. La preuve est donnée dans cette exposition à la thématique rarement rassemblée.

La peinture, c’est le jeu des couleurs, des contrastes, des éclats lumineux ? Pas toujours. Le monochrome, le camaïeu, la grisaille, ont leur propre beauté. La preuve est donnée dans cette exposition à la thématique rarement rassemblée. Mais c’est au XIXe siècle que l’on assume totalement l’intérêt de la grisaille ou de la monochromie comme méthode à effet esthétique à part entière. Et l’on découvre ici de belles œuvres de Puvis de Chavannes, des deux Gustave, Doré et Moreau, de Benjamin Constant. Un des tableaux les plus étonnant est celui de Jean-Baptiste Carpeaux : cette Scène d’accouchement toute en suggestion de violence, souffrance et délivrance est très impressionnante.

Mais c’est au XIXe siècle que l’on assume totalement l’intérêt de la grisaille ou de la monochromie comme méthode à effet esthétique à part entière. Et l’on découvre ici de belles œuvres de Puvis de Chavannes, des deux Gustave, Doré et Moreau, de Benjamin Constant. Un des tableaux les plus étonnant est celui de Jean-Baptiste Carpeaux : cette Scène d’accouchement toute en suggestion de violence, souffrance et délivrance est très impressionnante. Lorsque les habitants de l’Arles du deuxième siècle (Arelate) devaient aller assister aux courses de char, ils quittaient le haut de la ville pour cette zone de marais en bord de Rhône où venait d’être construit le cirque.

Lorsque les habitants de l’Arles du deuxième siècle (Arelate) devaient aller assister aux courses de char, ils quittaient le haut de la ville pour cette zone de marais en bord de Rhône où venait d’être construit le cirque. On peut apprendre aussi beaucoup de choses sur la vie dans une colonie romaine, en particulier par les maquettes, patiemment réalisées, qui nous montrent par exemple la façon dont le velum protégeait les 20 000 spectateurs du soleil, dans l’amphithéâtre. Ou celle de la meunerie hydraulique de Barbegal, véritable industrie minotière qui produisait jusqu’à quatre tonnes et demie de farine par jour.

On peut apprendre aussi beaucoup de choses sur la vie dans une colonie romaine, en particulier par les maquettes, patiemment réalisées, qui nous montrent par exemple la façon dont le velum protégeait les 20 000 spectateurs du soleil, dans l’amphithéâtre. Ou celle de la meunerie hydraulique de Barbegal, véritable industrie minotière qui produisait jusqu’à quatre tonnes et demie de farine par jour. Vous n’entrerez dans la nef du Grand Palais que pour une oeuvre seulement, constituée de cinq plaques d’acier plantées à la verticale sous la voûte. Mais vous y resterez plus longtemps que prévu, progressivement happé par cet étrange dispositif. L’installation qui au départ ne semble représenter que d’immenses stèles va peu à peu s’intégrer sous vos yeux en un vaste et changeant paysage.

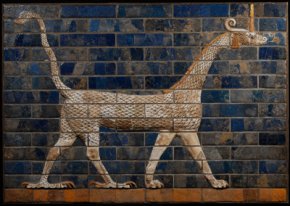

Vous n’entrerez dans la nef du Grand Palais que pour une oeuvre seulement, constituée de cinq plaques d’acier plantées à la verticale sous la voûte. Mais vous y resterez plus longtemps que prévu, progressivement happé par cet étrange dispositif. L’installation qui au départ ne semble représenter que d’immenses stèles va peu à peu s’intégrer sous vos yeux en un vaste et changeant paysage. Cité mythique et tour de légende, Babylone et Babel n’ont cessé de nourrir l’imagination des Occidentaux au fil des siècles. Elles n’en finissent pas de fasciner, à voir les foules qui se pressent à l’exposition du Musée du Louvre.

Cité mythique et tour de légende, Babylone et Babel n’ont cessé de nourrir l’imagination des Occidentaux au fil des siècles. Elles n’en finissent pas de fasciner, à voir les foules qui se pressent à l’exposition du Musée du Louvre.