Feydeau à La Colline avec Clovis Cornillac en M. Plinglet, l’affiche n’est pas banale.

Feydeau à La Colline avec Clovis Cornillac en M. Plinglet, l’affiche n’est pas banale.

Elle attire les foules et mieux vaut réserver sans tarder car il est de plus en plus difficile d’obtenir des places.

Et même le précieux sésame en poche, il est conseillé d’arriver de bonne heure, sous peine de voir son emplacement central relégué sur les côtés au motif d’un recentrage précoce de la salle… Ce qui serait dommage car le décor ne permet pas une vision idéale de la scène depuis les extérieurs.

L’Hôtel du Libre-Echange est cet hôtel minable où se retrouvent, par une nuit un peu folle, ensemble ou séparément, comme le dit le prospectus, deux couples qui se fuient, un ami de province encombrant accompagné de ses quatre filles, un neveu épris de philosophie dévergondé par la bonne… toutes gens qui ne devraient pas s’y croiser, y compris quelques fantômes…

Et c’est sans compter une descente de la police, mais aussi la présence du tenancier de l’établissement, assisté d’un prude garçon … Ah vraiment "quelle nuit ! »…

Le tout réglé au cordeau par Feydeau, efficacement mis en scène par Alain Françon, et dans l’ensemble très bien joué.

Il y a dans l’énergique imbroglio de ce vaudeville un risque de dérapage, celui d’une mise en scène qui se laisserait simplement porter par le texte, celui de comédiens qui se contenteraient de s’en repaître.

Or Alain Françon évite en permanence ce risque-là, laissant au spectateur tout le plaisir du mouvement de la mécanique de Feydeau, sans le fatiguer d’hystérie ni de déjà-trop-vu.

Clovis Cornillac, qui semble un peu jeune et pâle au début, s’installe progressivement dans le rôle et fait en définitive un M. Pinglet très convaincant.

Sa Mme Pinglet est joué par Anne Benoit, qui offre un moment absolument désopilant dans la dernière scène.

Mais le coup de coeur de la soirée est certainement pour Jean-Yves Chatelais, un M. Bastien plus que parfait, à la fois dégoûté et profiteur des pratiques auxquelles ces couples de bourgeois infidèles et hypocrites se livrent sous son toit.

L’Hôtel du Libre-Echange. Georges Feydeau

Mise en scène Alain Françon

Avec Anne Benoit, Eric Berger, Pierre Berriau, Jean-Yves Chatelais, Clovis Cornillac, Irina Dalle, Pierre-Félix Gravière, Gilles Privat, Maud Le Grevellec…

Théâtre National de la Colline, 1 rue Malte-Brun – Paris 20ème

Jusqu’au 24 février 2008

Mer. au sam. à 20 h 30, dim. à 15 h 30, mar. à 19 h 30

Durée 2 h

De 19 € à 27 €

Espanolas en Passy, c’est, chaque dernier lundi du mois au Majestic Passy, la découverte du cinéma espagnol d’aujourd’hui.

Espanolas en Passy, c’est, chaque dernier lundi du mois au Majestic Passy, la découverte du cinéma espagnol d’aujourd’hui. Vous entrerez d’abord sous un premier chapiteau, vaste juste ce qu’il faut, chaleureusement éclairé, on ne peut plus "rond". Dans cette douce température, vous pouvez prendre votre billet, un verre, pourquoi pas votre dîner ou tout simplement vous attabler pour attendre l’heure dite.

Vous entrerez d’abord sous un premier chapiteau, vaste juste ce qu’il faut, chaleureusement éclairé, on ne peut plus "rond". Dans cette douce température, vous pouvez prendre votre billet, un verre, pourquoi pas votre dîner ou tout simplement vous attabler pour attendre l’heure dite. Prix Goncourt 1975, La vie devant soi a été publié sous le nom d’Emile Ajar, valant ainsi à Romain Gary un deuxième Prix Goncourt, après celui qui lui avait été attribué pour Les Racines du ciel en 1956.

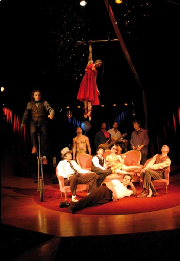

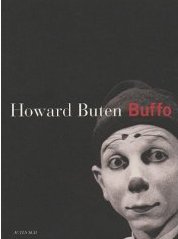

Prix Goncourt 1975, La vie devant soi a été publié sous le nom d’Emile Ajar, valant ainsi à Romain Gary un deuxième Prix Goncourt, après celui qui lui avait été attribué pour Les Racines du ciel en 1956. Buffo est un clown dont la présence – on pourrait presque parler d‘existence (ce qui ne déplairait pas à son auteur) – est si forte qu’elle tient la curiosité du spectateur en permanence en éveil.

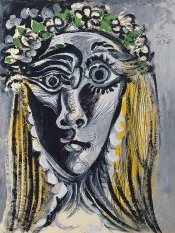

Buffo est un clown dont la présence – on pourrait presque parler d‘existence (ce qui ne déplairait pas à son auteur) – est si forte qu’elle tient la curiosité du spectateur en permanence en éveil. Imaginez une villa dans le Midi ; bâtisse simple et élégante, jardin garni et verdoyant. Entre les orangers, les citronniers, les arums et les palmiers, une statue de Giacometti, une sculpture en céramique de Miró, une fontaine de Laurens.

Imaginez une villa dans le Midi ; bâtisse simple et élégante, jardin garni et verdoyant. Entre les orangers, les citronniers, les arums et les palmiers, une statue de Giacometti, une sculpture en céramique de Miró, une fontaine de Laurens. C’est donc très naturellement que les oeuvres réalisées par Matisse pour Tériade rejoignent le musée et y retrouvent leurs voisines créées par les autres habitués de la Villa Natacha. La cohésion de l’ensemble est ainsi conservée.

C’est donc très naturellement que les oeuvres réalisées par Matisse pour Tériade rejoignent le musée et y retrouvent leurs voisines créées par les autres habitués de la Villa Natacha. La cohésion de l’ensemble est ainsi conservée. En cheminant, dans l’ordre chronologique, devant les dessins et peintures présentés au musée Paul Dupuy sous le thème « Les Pyrénées des peintres », nous avons incontestablement le sentiment de nous élever peu à peu vers les sommets.

En cheminant, dans l’ordre chronologique, devant les dessins et peintures présentés au musée Paul Dupuy sous le thème « Les Pyrénées des peintres », nous avons incontestablement le sentiment de nous élever peu à peu vers les sommets. No country for old men (Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme), l’avant-dernier livre de Cormac McCarthy (1) vient d’être réédité en poche, juste avant la sortie du film des frères Coen, en salles aujourd’hui.

No country for old men (Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme), l’avant-dernier livre de Cormac McCarthy (1) vient d’être réédité en poche, juste avant la sortie du film des frères Coen, en salles aujourd’hui. Christopher, fils de bonne famille prêt à entrer à Havard est promis à un brillant avenir.

Christopher, fils de bonne famille prêt à entrer à Havard est promis à un brillant avenir. Buffo est ce clown singulier inventé par Howard Buten bien avant qu’il ne devienne l’auteur de Quand j’avais cinq ans je m’ai tué et le psychologue clinicien pour enfants que l’on sait.

Buffo est ce clown singulier inventé par Howard Buten bien avant qu’il ne devienne l’auteur de Quand j’avais cinq ans je m’ai tué et le psychologue clinicien pour enfants que l’on sait.