Troisième épisode du feuilleton des Goncourt signé Andreossi. C’est dans les arènes de l’Espagne des années 1930 qu’il nous emmène cette fois… La langue a l’air fort belle !

Troisième épisode du feuilleton des Goncourt signé Andreossi. C’est dans les arènes de l’Espagne des années 1930 qu’il nous emmène cette fois… La langue a l’air fort belle !

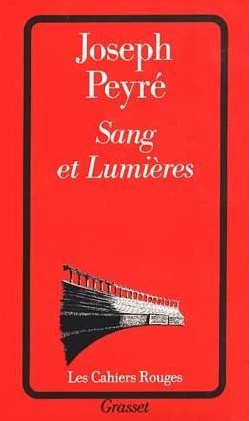

Joseph Peyré est envoyé à Madrid par son journal en 1934. Il a déjà écrit quelques romans, loués par son ami Joseph Kessel, dans lesquels il mettait volontiers en scène des comportements héroïques. Il revient d’Espagne avec ce récit qui obtient le prix Goncourt l’année suivante, récit que l’on ne saurait réduire à l’apologie de l’art tauromachique. Il n’est nullement question pour Peyré de contester la mort du taureau dans les arènes, mais en centrant le roman sur la fragilité du torero, il met l’accent sur un environnement taurin balançant entre la fascination des lumières et le goût du sang.

Les différents acteurs ont précisément leur place dans l’intrigue. En premier lieu une société de misère productrice de violence. La situation politique de l’Espagne est soulignée en arrière-plan : le pays connaît un climat de pré-guerre civile, avec attentats, bombes, pillages. Pauvreté et humiliation sont le terreau sur lesquels naissent ceux qui vont tenter d’accéder au paradis de la popularité et de la richesse : « l’ancien souffleur de verre métamorphosé par l’or des arènes goûtait ainsi à nos yeux sa revanche, celle des gitanes, errants et ouvriers faméliques de la Frontera, qui vivaient toute leur vie dans le désespoir des hivers, sur les milliers d’hectares incultes traversés par les chevauchées de señoritos et des amazones en chasse, et qui se rangeaient le long des ruelles et des chemins pour ne pas être cravachés ».

Les portraits de l’entourage du torero sont sévères : membres de la « cuadrilla » buveurs, violents ou simplement pitoyables, journalistes qui attendent les pots de vins généreux pour orienter la teneur de leurs articles, gestionnaires de la fortune des toreros véreux, amantes prêtes à abandonner sans scrupule la vedette qui ne fait plus recette. C’est sans doute la foule des arènes qui subit les attaques les plus virulentes de Joseph Peyré : « Mais la clameur du public qui montait, roulait à la cadence des passes du dompteur, et refluait comme une mer, je l’écoutais les yeux fermés, comme un présage redoutable, pour tout ce qu’elle soulevait d’eaux troubles, de violence, pour tout ce qu’elle dressait de haine contre nous ».

Pas de critique radicale de la corrida dans le roman. Toutefois le regard porté sur le taureau ne manque pas de compassion : « La souffrance, le froid, ramassaient la bête, qui avait pris cet air enfantin d’étonnement, ce regard qu’on ne peut pas supporter ». Si le torero apparaît finalement comme une victime, ce n’est pas le taureau qui est en cause, mais plutôt les passions exacerbées d’un public en mal d’émotions fortes, et, quelquefois, du beau geste : « Cette foule attend le rare moment de plaisir : le spasme d’émotion dont on parle toujours, le spasme de quelques secondes qui laisse du plaisir pour une vie ». Un roman qui a su traduire sans complaisance la violence de l’univers des arènes.

Andreossi

Sang et lumières

Joseph Peyré

Grasset 1935.