L’abbaye du Thoronet en Provence est un modèle d’abbaye cistercienne : sa visite impressionne par la beauté de l’architecture, faite de simplicité et d’harmonie des proportions.

L’abbaye du Thoronet en Provence est un modèle d’abbaye cistercienne : sa visite impressionne par la beauté de l’architecture, faite de simplicité et d’harmonie des proportions.

Ses murs sont montés sans joints au mortier, grâce à une taille d’une grande rigueur. La pierre est sauvage : « Dès le premier jour, j’ai eu pour elle un respect que je n’ai même pas songé à discuter. Je n’aurais jamais pu t’en parler, comme je l’ai fait, sans amour. Maintenant, elle fait partie de notre œuvre, de moi-même, elle est l’abbaye. Je la caresse dans mes songes, le soleil se couche sur elle, la retrouve le matin dans son réveil de pierre, lui donne ses couleurs, la pluie la fait briller en l’assombrissant. (.. .) Si j’apporte à l’abbaye les proportions, l’harmonie, elle toute seule lui gardera son âme indépendante ; convertie à l’ordre elle restera aussi belle qu’une bête sauvage au poil hérissé ».

Fernand Pouillon, architecte majeur du XXème siècle a imaginé le journal de bord du maître d’œuvre de la construction du Thoronet, Guillaume, moine cistercien, depuis le jour de mars 1161 lorsque avec quelques frères ils choisissent le terrain en pente douce encombré d’arbustes, jusqu’au moment où le chantier a véritablement commencé, quand le plan de l’église, du cloître, du lavabo, des dépendances est tracé sur le sol et les premières rangées de pierres sont montées.

Le temps de préparation est très long : il faut trouver les carrières, choisir les arbres à abattre, découvrir le gisement d’argile qui fera les tuiles, fabriquer les outils, obtenir de l’abbaye mère les avances nécessaires, en particulier de la nourriture tant que les jardins ne donnent pas leur récolte. Mais il faut aussi mener toute une troupe de travailleurs, composée de statuts différents (moines, frères convers, compagnons) et de personnalités fortes (Paul le tailleur de pierre, Joseph le potier, Antime le forgeron).

L’organisation de la vie quotidienne est dictée par la Règle de Saint Benoît mais bien souvent chez Guillaume le religieux est dépassé par l’architecte.

Fernand Pouillon a mis dans cet ouvrage toute sa science de bâtisseur amoureux de l’art cistercien, et son talent d’écrivain (récompensé en 1965, par le prix des Deux-Magots) nous fait vivre le caprice de la pierre, la susceptibilité des hommes, et les désagréments du mauvais temps : « un jour mouillé et froid, où le ciel ne vaut pas la peine qu’on se dérange davantage, où les chaussures, qui ont sucé les pieds à petits bruits, sont molles comme des tripes et ont besoin de sécher longtemps pour durcir ».

Les pierres sauvages

Fernand Pouillon

Ed du Seuil, coll Points (7 €)

Un bâtiment qui prend sa place dans la ville, qui sur trois niveaux présente des volumes amples dans lesquels les œuvres sont à l’aise.

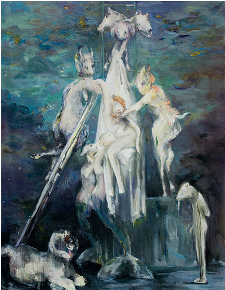

Un bâtiment qui prend sa place dans la ville, qui sur trois niveaux présente des volumes amples dans lesquels les œuvres sont à l’aise. Stéphane Pencréac’h (1970) frappe encore davantage l’inconscient : il prend pour point de départ une photographie, de très grand format, pour représenter des scènes intrigantes, qui content une histoire que nous sommes conviés à recomposer. Si l’on ne sait pas toujours ce que cela dit, « ça parle ». Telle l’Annonciation où l’on voit un intérieur bouleversé par les apparitions de l’extérieur : un aigle d’or vient se poser sur le dossier d’un fauteuil, le paysage urbain tente de passer par les fenêtres, une carcasse rouge d’animal est accrochée devant un homme le couteau au poing.

Stéphane Pencréac’h (1970) frappe encore davantage l’inconscient : il prend pour point de départ une photographie, de très grand format, pour représenter des scènes intrigantes, qui content une histoire que nous sommes conviés à recomposer. Si l’on ne sait pas toujours ce que cela dit, « ça parle ». Telle l’Annonciation où l’on voit un intérieur bouleversé par les apparitions de l’extérieur : un aigle d’or vient se poser sur le dossier d’un fauteuil, le paysage urbain tente de passer par les fenêtres, une carcasse rouge d’animal est accrochée devant un homme le couteau au poing.

Ce que l’on peut trouver très étonnant dans ce livre, c’est d’abord la quatrième de couverture : pas vraiment l’élégance du code barre, mais la fin du texte de présentation qui veut nous faire acheter le roman : « un roman plein d’entrain et de péripéties, qui montre l’impuissance de l’homme dans la civilisation moderne ».

Ce que l’on peut trouver très étonnant dans ce livre, c’est d’abord la quatrième de couverture : pas vraiment l’élégance du code barre, mais la fin du texte de présentation qui veut nous faire acheter le roman : « un roman plein d’entrain et de péripéties, qui montre l’impuissance de l’homme dans la civilisation moderne ». Les musées n’ont pas seulement pour fonction de faire découvrir des œuvres qui méritent l’arrêt du visiteur.

Les musées n’ont pas seulement pour fonction de faire découvrir des œuvres qui méritent l’arrêt du visiteur. Zaragoza s’expose sur les rives de l’Ebro et il faut choisir, si on ne dispose que d’une journée de visite, ou la ville, ou l’exposition internationale. Et dans ce dernier cas, une toute petite partie de l’exposition.

Zaragoza s’expose sur les rives de l’Ebro et il faut choisir, si on ne dispose que d’une journée de visite, ou la ville, ou l’exposition internationale. Et dans ce dernier cas, une toute petite partie de l’exposition. C’est ainsi que le public ressort enthousiaste de la séance cinéma proposée par la Pologne, et traverse avec détachement le désert Lybien. Les quelques 110 pays représentés, les pavillons des diverses régions d’Espagne demanderaient plusieurs jours de visite. Chacun traite à sa manière la thématique de l’eau, proposant parfois de véritables « installations » proches de l’art, parfois un exposé très didactique sur une question particulière au pays, parfois assurant le service minimum sur le thème.

C’est ainsi que le public ressort enthousiaste de la séance cinéma proposée par la Pologne, et traverse avec détachement le désert Lybien. Les quelques 110 pays représentés, les pavillons des diverses régions d’Espagne demanderaient plusieurs jours de visite. Chacun traite à sa manière la thématique de l’eau, proposant parfois de véritables « installations » proches de l’art, parfois un exposé très didactique sur une question particulière au pays, parfois assurant le service minimum sur le thème. Chaumont sur Loire, c’est d’abord un château, posé au dessus du fleuve, qui fut occupé par Catherine de Médicis puis Diane de Poitiers. On peut visiter, entre autres, les chambres de l’une et de l’autre. Mais le parc n’a été créé qu’au XIXe siècle.

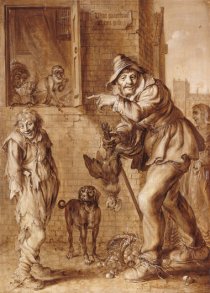

Chaumont sur Loire, c’est d’abord un château, posé au dessus du fleuve, qui fut occupé par Catherine de Médicis puis Diane de Poitiers. On peut visiter, entre autres, les chambres de l’une et de l’autre. Mais le parc n’a été créé qu’au XIXe siècle. La peinture, c’est le jeu des couleurs, des contrastes, des éclats lumineux ? Pas toujours. Le monochrome, le camaïeu, la grisaille, ont leur propre beauté. La preuve est donnée dans cette exposition à la thématique rarement rassemblée.

La peinture, c’est le jeu des couleurs, des contrastes, des éclats lumineux ? Pas toujours. Le monochrome, le camaïeu, la grisaille, ont leur propre beauté. La preuve est donnée dans cette exposition à la thématique rarement rassemblée. Mais c’est au XIXe siècle que l’on assume totalement l’intérêt de la grisaille ou de la monochromie comme méthode à effet esthétique à part entière. Et l’on découvre ici de belles œuvres de Puvis de Chavannes, des deux Gustave, Doré et Moreau, de Benjamin Constant. Un des tableaux les plus étonnant est celui de Jean-Baptiste Carpeaux : cette Scène d’accouchement toute en suggestion de violence, souffrance et délivrance est très impressionnante.

Mais c’est au XIXe siècle que l’on assume totalement l’intérêt de la grisaille ou de la monochromie comme méthode à effet esthétique à part entière. Et l’on découvre ici de belles œuvres de Puvis de Chavannes, des deux Gustave, Doré et Moreau, de Benjamin Constant. Un des tableaux les plus étonnant est celui de Jean-Baptiste Carpeaux : cette Scène d’accouchement toute en suggestion de violence, souffrance et délivrance est très impressionnante. Lorsque les habitants de l’Arles du deuxième siècle (Arelate) devaient aller assister aux courses de char, ils quittaient le haut de la ville pour cette zone de marais en bord de Rhône où venait d’être construit le cirque.

Lorsque les habitants de l’Arles du deuxième siècle (Arelate) devaient aller assister aux courses de char, ils quittaient le haut de la ville pour cette zone de marais en bord de Rhône où venait d’être construit le cirque. On peut apprendre aussi beaucoup de choses sur la vie dans une colonie romaine, en particulier par les maquettes, patiemment réalisées, qui nous montrent par exemple la façon dont le velum protégeait les 20 000 spectateurs du soleil, dans l’amphithéâtre. Ou celle de la meunerie hydraulique de Barbegal, véritable industrie minotière qui produisait jusqu’à quatre tonnes et demie de farine par jour.

On peut apprendre aussi beaucoup de choses sur la vie dans une colonie romaine, en particulier par les maquettes, patiemment réalisées, qui nous montrent par exemple la façon dont le velum protégeait les 20 000 spectateurs du soleil, dans l’amphithéâtre. Ou celle de la meunerie hydraulique de Barbegal, véritable industrie minotière qui produisait jusqu’à quatre tonnes et demie de farine par jour. Comment faire le plus possible avec, le moins possible contre ?

Comment faire le plus possible avec, le moins possible contre ?