S’il est un petit bonheur qui réconcilie avec la Capitale à la rentrée, c’est bien la possibilité d’aller au cinéma voir les films qu’on a loupés au moment de leur sortie.

S’il est un petit bonheur qui réconcilie avec la Capitale à la rentrée, c’est bien la possibilité d’aller au cinéma voir les films qu’on a loupés au moment de leur sortie.

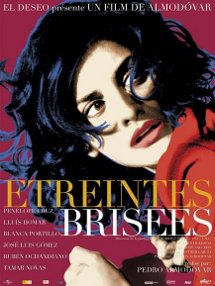

On peut ainsi découvrir encore Etreintes brisées (quel titre, et qui illustre tellement bien le film !), le dernier film de Pedro Almodóvar présenté à Cannes cette année et, étrangement, revenu bredouille.

Le cinéaste espagnol livre ici une œuvre très personnelle, concentrée, malgré la profusion d’histoires qu’elle contient, sur ses thèmes fétiches, sur le cinéma et sur son cinéma.

C’est avant tout un film d’amour, et même plutôt d’amours : amours-amoureuses, amour-amitié, amour-filial, amour-possession aussi.

Ernesto, un homme d’affaires richissime s’éprend de Lena, sa secrétaire, qui accepte d’en devenir la maîtresse afin d’offrir une fin de vie digne à son père gravement malade. Devenue sa compagne officielle, désireuse de devenir actrice, elle rencontre le cinéaste Mateo Blanco ; ils tournent un film ensemble et tombent éperdument amoureux. Aux prises avec la jalousie et la surveillance d’Ernesto – via son fils -, Lena et Mateo s’enfuient loin de Madrid, jusqu’à ce qu’un accident de voiture tue Lena et laisse Mateo aveugle. Quinze ans après, à la mort d’Ernesto, son fils vient réveiller ce passé en déclarant vouloir faire un film avec Mateo devenu scénariste.

En réalité, Etreintes brisées ne peut se résumer, tant au delà de ces grandes lignes se déploient une multitudes de "branches", toutes abouties. Almodóvar y développe ses obsessions : les secrets longtemps enfouis sous le silence ; la sexualité ; l’homosexualité ; les liens mère/fille et père/fils ; la force des femmes ; la maladie, les accidents, la mort.

Il dépeint de façon toujours aussi poignante les relations humaines dans ce qu’elles ont d’entier et de douloureux, mais encore la difficulté de ceux qui veulent vivre leur désir jusqu’au bout.

Si les personnages admirables sont comme à l’accoutumée les femmes (magnifiquement incarnées par "ses" comédiennes, Penélope Cruz, d’une présence folle, mais aussi Blanca Portillo que l’on avait vue dans le sublime Volver), il créé ici une relation père/fils positive et très touchante. Ce n’est pas le seul moment bouleversant, loin de là ; bien souvent, sans qu’il s’y attende, une intense émotion vient saisir le spectateur, parfois furtivement – comme devant un simple regard par exemple.

Il y a aussi bien sûr, et elle embrasse tout le film, une forme de déclaration d’amour au cinéma, où Almodóvar convoque par citations directes ou indirectes ses maîtres, mais également son propre cinéma (avec la savoureuse scène du gaspacho aux somnifères de Femmes au bord de la crise de nerfs). Davantage qu’un hommage formel, ces références apparaissent comme l’expression d’une gratitude de la part d’un cinéaste devenu "grand" à son tour.

A la fin, la réplique de l’ancien réalisateur devenu scénariste "Il faut toujours finir un film… même en aveugle" tient à la fois de la signature, de l’inquiétude et de la foi du créateur. A l’image de ce dernier film, elle rend Pedro Almodóvar plus proche, plus humain, comme si une confiance, voire une complicité, s’étaient instaurées avec son public. Celles-ci sont peut-être bien plus importantes que n’importe quel "prix".

Etreintes brisées

(Los Abrazos rotos)

Un drame de Pedro Almodóvar

Avec Penélope Cruz, Blanca Portillo, Lluis Homar…

Durée : 2 h 9 mn

Après avoir adoré sa belle Ellie toute sa vie, Carl, devenu veuf, se retrouve fort grincheux. D’autant que d’impitoyables promoteurs menacent de faire main basse sur son pavillon et que deux infirmiers l’attendent de pied ferme pour l’emmener fissa en maison de retraite. Qu’à cela ne tienne, Carl, comme s’il avait récupéré la malice et l’opiniâtreté de feue son épouse, s’envole un beau matin dans sa demeure, tous deux portés par une nuée de ballons multicolores.

Après avoir adoré sa belle Ellie toute sa vie, Carl, devenu veuf, se retrouve fort grincheux. D’autant que d’impitoyables promoteurs menacent de faire main basse sur son pavillon et que deux infirmiers l’attendent de pied ferme pour l’emmener fissa en maison de retraite. Qu’à cela ne tienne, Carl, comme s’il avait récupéré la malice et l’opiniâtreté de feue son épouse, s’envole un beau matin dans sa demeure, tous deux portés par une nuée de ballons multicolores. C’est l’histoire d’une rencontre entre deux êtres infiniment beaux mais usés par le travail et l’humiliation. Sophia Loren incarne une mère de famille, Marcello Mastroianni un homme de lettres homosexuel. Rien de les prédisposait à se réunir, si ce n’est le hasard de cette « journée particulière ».

C’est l’histoire d’une rencontre entre deux êtres infiniment beaux mais usés par le travail et l’humiliation. Sophia Loren incarne une mère de famille, Marcello Mastroianni un homme de lettres homosexuel. Rien de les prédisposait à se réunir, si ce n’est le hasard de cette « journée particulière ». La personnalité d’Antonietta, bon sujet du régime, prête à faire un énième enfant pour recevoir la médaille du gouvernement touche par sa naïveté – facilement explicable compte tenu de sa condition et de l’ignorance pour ne pas dire le mensonge dans laquelle elle est tenue – mais aussi par sa façon, non dénuée d’humour, d’accepter son sort d’épouse, de mère et de fée du logis modèles : petits mensonges à son mari, commentaires in petto comme ce savoureux : « Il faudrait trois mamans, une pour faire la cuisine, une pour faire le ménage… et une pour se remettre au lit ».

La personnalité d’Antonietta, bon sujet du régime, prête à faire un énième enfant pour recevoir la médaille du gouvernement touche par sa naïveté – facilement explicable compte tenu de sa condition et de l’ignorance pour ne pas dire le mensonge dans laquelle elle est tenue – mais aussi par sa façon, non dénuée d’humour, d’accepter son sort d’épouse, de mère et de fée du logis modèles : petits mensonges à son mari, commentaires in petto comme ce savoureux : « Il faudrait trois mamans, une pour faire la cuisine, une pour faire le ménage… et une pour se remettre au lit ». Il est beau comme un dieu (Johnny Depp lui va bien), porte magnifiquement le long manteau et le costume à rayures, plaît aux femmes et aux journalistes.

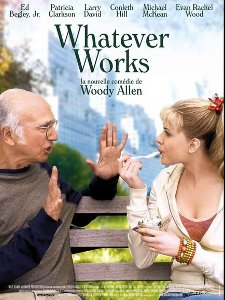

Il est beau comme un dieu (Johnny Depp lui va bien), porte magnifiquement le long manteau et le costume à rayures, plaît aux femmes et aux journalistes. Beaucoup ont applaudi le retour de Woody Allen à Manhattan, se sont réjouis du côté délicieusement vintage de Whatever Works.

Beaucoup ont applaudi le retour de Woody Allen à Manhattan, se sont réjouis du côté délicieusement vintage de Whatever Works.

Mêler à l’opéra la variété issue de la Star Académie est une entreprise audacieuse, qui s’expose aux risques de ridicule et de prétention, un peu comme sortir l’argenterie et le linge damassé pour servir du fast-food. Ces risques là, Gérard Pesson les a pris, en créant Pastorale, donnée ces jours-ci en première au théâtre du Châtelet à Paris. (1)

Mêler à l’opéra la variété issue de la Star Académie est une entreprise audacieuse, qui s’expose aux risques de ridicule et de prétention, un peu comme sortir l’argenterie et le linge damassé pour servir du fast-food. Ces risques là, Gérard Pesson les a pris, en créant Pastorale, donnée ces jours-ci en première au théâtre du Châtelet à Paris. (1)

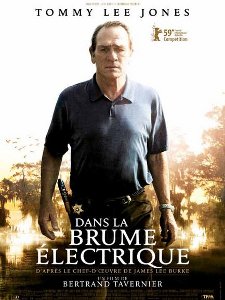

Bertrand Tavernier est allé en Louisiane pour tourner son dernier film, et il y a mis tout ce qui fait l’histoire et l’essence des Etats-Unis : la guerre de Sécession, la justice privée, les armes, les inégalités sociales, les rapports raciaux, l’alcool, la drogue, la mafia, le cinéma, l’argent, la prostitution, l’immigration mexicaine, les flics et le FBI.

Bertrand Tavernier est allé en Louisiane pour tourner son dernier film, et il y a mis tout ce qui fait l’histoire et l’essence des Etats-Unis : la guerre de Sécession, la justice privée, les armes, les inégalités sociales, les rapports raciaux, l’alcool, la drogue, la mafia, le cinéma, l’argent, la prostitution, l’immigration mexicaine, les flics et le FBI. Un petit poisson rouge du genre féminin vivait en eau profonde avec ses sœurs et sa mère, enfermées dans un royaume sur lequel régnait un savant un peu fou. Ennemi des hommes, il préparait le retour du monde marin sur la terre et surveillait de près ses nombreuses créatures.

Un petit poisson rouge du genre féminin vivait en eau profonde avec ses sœurs et sa mère, enfermées dans un royaume sur lequel régnait un savant un peu fou. Ennemi des hommes, il préparait le retour du monde marin sur la terre et surveillait de près ses nombreuses créatures.