Nina est danseuse au New York City Ballet. Alors que Thomas, le chorégraphe de la troupe, s’apprête à monter une nouvelle production du Lac des cygnes, Nina veut absolument décrocher le rôle principal, être cette étoile encore inconnue que Thomas révélera au grand public. Un matin, elle maquille sa bouche de rouge et va le lui demander sans ambages. Séduit par la talentueuse danseuse, son audace, et sans doute aussi par la beauté de la jeune femme, Thomas accepte mais la prévient : elle devra danser les deux rôles opposés, c’est-à-dire montrer qu’elle n’est pas seulement le gracieux cygne blanc, mais aussi son contraire le cygne noir, sombre, inquiétant, troublant.

Nina cherche la perfection : perfection du geste, perfection du corps. Dans sa vie, elle n’a laissé la place qu’à cette quête, secondée dans cette obsession par son seul et fidèle lieutenant : sa mère. Entraînement, régime, sommeil. Maman masse, habille, déshabille, berce. Les peluches sont bien sûr encore là, dans la chambre de cette petite fille au corps d’adolescente et à la détermination de jeune femme.

Puisque tel est le désir de Thomas auquel elle doit se conformer pour danser le rôle, Nina essaie de chercher en elle-même et autour d’elle ce double qu’elle ignore, fait de séduction, de désirs et de violence.

Black Swan est donc une sorte d’histoire d’initiation, de découverte et de dépassement de soi, payée au prix fort du combat contre la mère, de l’auto-destruction et du délire. C’est ce dernier qui peut le plus gêner : hantée par le rôle du cygne noir, asservie à l’exigence de Thomas, terrifiée à l’idée de voir une autre prendre sa place, Nina a des visions et des fantasmes, dont les représentations passent par des scènes fantastiques rappelant les films de genre. On peut les trouver too much, ne pas les apprécier, ou ne pas y croire, voire un peu les trois à la fois.

Cette réserve (dont il faut être prévenu) faite, Black Swan est une plutôt belle réussite. Ses deux meilleurs atouts : la façon de filmer de Darren Aronofsky, plans et lumières, qui met en évidence de façon très convaincante la relation fusionnelle mère/fille dans le petit appartement, la rivalité dans la salle de répétition et les loges, le danger dans le studio de danse où Nina répète sans jamais satisfaire son chorégraphe, ni se combler elle-même.

L’autre immense atout du film s’appelle évidemment Natalie Portman. Terriblement belle, d’une beauté comme on n’en fait plus, comédienne extraordinaire, elle est tout simplement parfaite.

Mais les rôles de la mère et du chorégraphe, davantage encore que celui de la rivale Lily, ne sont pas en reste : Barbara Hershey incarne toute l’ambiguïté faite de douceur et d’intransigeance de cette mère aimante et effrayante à la fois ; quant à Vincent Cassel, ce rôle de séducteur autoritaire, carnassier et impitoyable, star capricieuse et lucide lui va comme un gant.

Black Swan

Un drame de Darren Aronofsky

Avec Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey

Durée 1 h 43 min

Date de sortie en salle 9 février 2011

© Twentieth Century Fox France

Avez-vous vu Laura ? Quelle que soit votre réponse, on ne sait qui envier le plus tant sa rencontre transforme ? Demandez à Waldo Lydecker, demandez à Mark McPherson, les protagonistes du film… demandez moi. Il y a tant à dire sur Laura, le film. Mais ce serait dévoiler l’intrigue. Alors je parlerai de Laura, la femme.

Avez-vous vu Laura ? Quelle que soit votre réponse, on ne sait qui envier le plus tant sa rencontre transforme ? Demandez à Waldo Lydecker, demandez à Mark McPherson, les protagonistes du film… demandez moi. Il y a tant à dire sur Laura, le film. Mais ce serait dévoiler l’intrigue. Alors je parlerai de Laura, la femme.

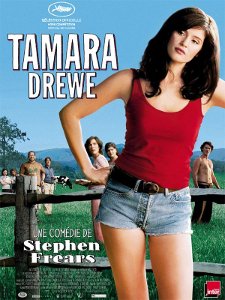

Ce fut LA comédie de l’été. Anglaise jusqu’au bout de l’humour. Verte campagne du Dorset bien peignée, parfaitement britannique. Jolie résidence d’écrivains, avec l’hôtesse-fermière en tablier à fleurs sur sa robe à carreaux coordonnée (ou l’inverse), qui confectionne avec soin de gros gâteaux dans sa cuisine aux reflets cuivrés. Un universitaire frustré en mal de reconnaissance les engloutit avec bonheur pour se consoler de ne point arriver à écrire. Le mari de l’impeccable fermière enchaîne lui les best-sellers, récolte le succès un brin blasé, et se venge de tout cela en courant le jupon avec non moins de succès. Deux adolescentes du cru s’ennuient à périr, passent le temps en épiant la vie du village, mais comme c’est bien peu, vont chercher le frisson en effleurant les pages des magazines people où, là au moins, s’étalent de beaux gosses.

Ce fut LA comédie de l’été. Anglaise jusqu’au bout de l’humour. Verte campagne du Dorset bien peignée, parfaitement britannique. Jolie résidence d’écrivains, avec l’hôtesse-fermière en tablier à fleurs sur sa robe à carreaux coordonnée (ou l’inverse), qui confectionne avec soin de gros gâteaux dans sa cuisine aux reflets cuivrés. Un universitaire frustré en mal de reconnaissance les engloutit avec bonheur pour se consoler de ne point arriver à écrire. Le mari de l’impeccable fermière enchaîne lui les best-sellers, récolte le succès un brin blasé, et se venge de tout cela en courant le jupon avec non moins de succès. Deux adolescentes du cru s’ennuient à périr, passent le temps en épiant la vie du village, mais comme c’est bien peu, vont chercher le frisson en effleurant les pages des magazines people où, là au moins, s’étalent de beaux gosses.