L’auteur n’insiste pas beaucoup sur ce qui apparaît pourtant comme le thème majeur de ce roman oublié, prix Fémina en 1930 : les conséquences traumatisantes de la guerre, qui agissent en sourdine sur l’individu qui a subit cinq ans de combats, entre 1914 et 1919. Marc Chadourne lui-même a connu pareil destin, et sa biographie dit qu’il a mené « une vie errante » après cette guerre. Il est entré au Ministère des colonies, et a terminé sa carrière comme professeur aux Etats-Unis. Traducteur de Joseph Conrad, il a produit 17 livres, couronnés par le grand prix de l’Académie Française en 1950.

Le roman conte l’histoire d’amour entre François Mesnace et Cécile de La Folie. Ils se sont fréquentés jeunes et avant de partir au front il lui demande une relation davantage charnelle, qu’elle refuse. On ne sait rien de ce qu’il vit pendant ces années, mais il n’est plus le même homme à son retour. Ainsi, à la fête du 14 juillet 1919 : « Qu’avaient-elles apporté ces cinq années ? Elles s’achevaient en fumées, rumeurs et pétarades. Une liesse funèbre célébrait le retour dans la fourmilière. Que valait de revenir se perdre, insignifiante unité, dans cette masse d’êtres tous assujettis au destin de se suivre, de se presser, de s’imiter, de se recommencer ? » Et aussi : « L’idée de mort, née de l’expérience de la guerre, le hantait de nouveau, obstinée à le convaincre que tout effort allait au néant ».

De retour chez Cécile, même interrogation : « Qu’est-il revenu faire ici ? Etre là ou ailleurs aujourd’hui. Oui, mais pourquoi en lui cette dolence, cette envie de prendre sa tête dans ses mains, de s’abandonner à des rêves ? ». Cécile n’a pas changé dans ses sentiments, qui restent d’une remarquable ténacité malgré les errements de François. Elle connaît pourtant bien des déboires : pianiste, elle s’use à donner des leçons de piano qui entravent ses possibilités de carrière plus prestigieuse ; elle doit aussi prendre soin de son père malade ; son frère n’est qu’un fardeau de plus.

Sans rompre véritablement, François se détache, et même la complicité des débuts autour de la culture (« Ils ont ouvert ensemble un livre merveilleux. Du côté de chez Swann, d’un auteur inconnu ») tend à disparaître. La patience de l’une ne peut suffire aux penchants erratiques de l’autre et chacun avance vers son destin tragique.

Le roman est agréable à suivre, dans un style sans graisse superflue, ponctué de références littéraires bienvenues : Goethe, l’Arioste, François Villon, et le philosophe Schopenhauer, qui nous laisse méditer sa sentence : « L’essentiel est ce qui dure, non ce qui devient toujours ».

Andreossi

Un bon roman d’aventures que ce prix Goncourt 1928. Nous voici entraînés d’abord dans la Prairie des Etats-Unis puis au cœur du Canada pour suivre le narrateur, Monge, dans ses essais de vie plus sédentaire après un temps de coureur des bois, mais aussi dans ses mésaventures sentimentales. C’est l’occasion, pour cet homme qui fait le bilan de sa vie, d’offrir des réflexions plus générales : « Dès que nous échappons à l’artificielle construction de la Civilisation, nous nous heurtons à un monde qui ne vit que par le meurtre et l’amour, sans qu’on puisse dire lequel des deux est le plus fatal ».

Un bon roman d’aventures que ce prix Goncourt 1928. Nous voici entraînés d’abord dans la Prairie des Etats-Unis puis au cœur du Canada pour suivre le narrateur, Monge, dans ses essais de vie plus sédentaire après un temps de coureur des bois, mais aussi dans ses mésaventures sentimentales. C’est l’occasion, pour cet homme qui fait le bilan de sa vie, d’offrir des réflexions plus générales : « Dès que nous échappons à l’artificielle construction de la Civilisation, nous nous heurtons à un monde qui ne vit que par le meurtre et l’amour, sans qu’on puisse dire lequel des deux est le plus fatal ». Le Goncourt 1939 nous fait entrer dans le milieu de la haute bourgeoisie parisienne par le biais d’une thématique centrale pour cette classe, le mariage. La narratrice nous raconte son histoire de fille plutôt indocile, incapable toutefois de rompre avec les siens à cause de ce qu’elle appelle justement le marquage familial Boussardel.

Le Goncourt 1939 nous fait entrer dans le milieu de la haute bourgeoisie parisienne par le biais d’une thématique centrale pour cette classe, le mariage. La narratrice nous raconte son histoire de fille plutôt indocile, incapable toutefois de rompre avec les siens à cause de ce qu’elle appelle justement le marquage familial Boussardel. Qu’il est long le prix Goncourt 1954 ! Des dizaines et des dizaines de pages de dialogues d’ordre politique en continu, entrecoupés de quelques récits d’aventures sexuelles ou amoureuses, pour arriver aux mille pages dans la version poche. L’écriture est très banale et le roman ne tient que par la sagacité d’observation du micro milieu que constituent ces « mandarins », intellectuels de haut vol qui pouvaient croire à leur époque que leur parole avait de l’influence.

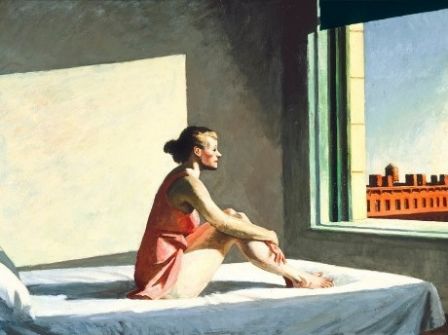

Qu’il est long le prix Goncourt 1954 ! Des dizaines et des dizaines de pages de dialogues d’ordre politique en continu, entrecoupés de quelques récits d’aventures sexuelles ou amoureuses, pour arriver aux mille pages dans la version poche. L’écriture est très banale et le roman ne tient que par la sagacité d’observation du micro milieu que constituent ces « mandarins », intellectuels de haut vol qui pouvaient croire à leur époque que leur parole avait de l’influence. On a bien du mal à se représenter le Paris de l’époque et même le voyage au Portugal tant les lieux où évoluent les personnages ont peu de consistance. Mais lorsque la narratrice Anne découvre les Etats Unis et son écrivain amoureux, au milieu du roman, le lecteur respire alors l’air américain et commence à percevoir quelque notion des propriétés corporelles des individus. Un accent de vérité émerge sur le plan des sentiments. Mais Anne ne passe qu’une centaine de pages aux Etats-Unis.

On a bien du mal à se représenter le Paris de l’époque et même le voyage au Portugal tant les lieux où évoluent les personnages ont peu de consistance. Mais lorsque la narratrice Anne découvre les Etats Unis et son écrivain amoureux, au milieu du roman, le lecteur respire alors l’air américain et commence à percevoir quelque notion des propriétés corporelles des individus. Un accent de vérité émerge sur le plan des sentiments. Mais Anne ne passe qu’une centaine de pages aux Etats-Unis. Ils s’aiment. Elle lui annonce qu’elle attend un enfant. Il sourit. Il achète un terrain pour construire une maison près de sa famille à elle, et quand il le lui montre, là, en plein champ, il la demande en mariage.

Ils s’aiment. Elle lui annonce qu’elle attend un enfant. Il sourit. Il achète un terrain pour construire une maison près de sa famille à elle, et quand il le lui montre, là, en plein champ, il la demande en mariage.

Drôle de roman que ce Netherland, livre hautement recommandé par Barack Obama soi-même à ce qu’on dit. Histoire ténue, "à l’Américaine", écrite par un Irlandais de New-York, par laquelle un homme ordinaire à point raconte un bout de sa vie, faite de rencontres, d’amours et d’amours brisées, d’amitié, de passion et de questions.

Drôle de roman que ce Netherland, livre hautement recommandé par Barack Obama soi-même à ce qu’on dit. Histoire ténue, "à l’Américaine", écrite par un Irlandais de New-York, par laquelle un homme ordinaire à point raconte un bout de sa vie, faite de rencontres, d’amours et d’amours brisées, d’amitié, de passion et de questions. Maglm est en vacances… mais les expos continuent ! Avant de partir, j’ai repéré ceci pour vous… à vous donc d’aller voir, chers lecteurs !

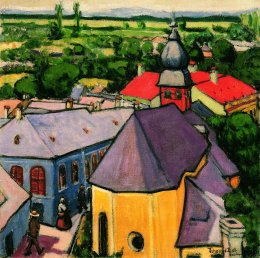

Maglm est en vacances… mais les expos continuent ! Avant de partir, j’ai repéré ceci pour vous… à vous donc d’aller voir, chers lecteurs !