L’Orient-Express… le nom est mythique et fait encore rêver aujourd’hui, tant il évoque les attraits de l’ailleurs et l’exotisme de l’Orient, le confort, le luxe et le raffinement… mais aussi le charme d’un voyage qui prend son temps, à l’opposé de la vitesse contemporaine que l’avion autorise et que d’aucuns regrettent presque.

L’Orient-Express… le nom est mythique et fait encore rêver aujourd’hui, tant il évoque les attraits de l’ailleurs et l’exotisme de l’Orient, le confort, le luxe et le raffinement… mais aussi le charme d’un voyage qui prend son temps, à l’opposé de la vitesse contemporaine que l’avion autorise et que d’aucuns regrettent presque.

Ce n’est pas le moindre des paradoxes : quand, en 1883, l’Express d’Orient quitta la gare de Strasbourg (ancien nom de la gare de l’Est) à Paris pour rejoindre Istanbul, l’une des principales révolutions que ce train apportait était la rapidité du trajet. Pensez donc : relier la capitale de l’Empire ottoman en 4 jours à peine, quand jusqu’alors il en fallait 15 au départ de Marseille !

Mais le train bleu et or présentait bien d’autres nouveautés, qui étaient autant d’atours à une époque où la soif de modernité et la foi dans le progrès étaient infinis. La première idée de génie de Georges Nagelmackers, l’ingénieur belge inventeur du projet, fut d’importer en Europe une innovation américaine de taille : le wagon-lit. Il l’améliora toutefois considérablement. Alors que les trains de George Pullman n’offraient qu’une intimité relative – les couchettes n’étaient isolées les unes des autres que par des rideaux, ce qui gênait quelque peu la clientèle, en particulier féminine – ceux de la Compagnie des wagons-lits proposaient de véritables cabines individuelles, ce qui évidemment change tout…

De plus, Georges Nagelmackers voulait offrir le must en matière de confort et de décor. Il fait appel aux meilleurs artisans, choisit les matériaux les plus nobles, soigne les moindres détails. Le cuir vient de Cordoue, le tissu de Gênes, les tapisseries des Gobelins ; la vaisselle est en argent, les verres en cristal, les draps damassés. Dans les années 1920, il fait appel au décorateur René Prou et au joaillier et maître verrier René Lalique qui conçoivent un écrin Art déco qui deviendra emblématique du style « Orient-Express ». Ainsi, c’est dans un cadre prometteur de luxe, de calme et même de volupté qu’une poignée de privilégiés gagnaient un Orient encore largement fantasmé, en ce siècle marqué par la vogue de l’Orientalisme.

De plus, Georges Nagelmackers voulait offrir le must en matière de confort et de décor. Il fait appel aux meilleurs artisans, choisit les matériaux les plus nobles, soigne les moindres détails. Le cuir vient de Cordoue, le tissu de Gênes, les tapisseries des Gobelins ; la vaisselle est en argent, les verres en cristal, les draps damassés. Dans les années 1920, il fait appel au décorateur René Prou et au joaillier et maître verrier René Lalique qui conçoivent un écrin Art déco qui deviendra emblématique du style « Orient-Express ». Ainsi, c’est dans un cadre prometteur de luxe, de calme et même de volupté qu’une poignée de privilégiés gagnaient un Orient encore largement fantasmé, en ce siècle marqué par la vogue de l’Orientalisme.

Evidemment, l’entreprise n’aurait pu aboutir sans une autre grande réussite, et qui ne se fit pas sans effort ni opiniâtreté : faire traverser à l’Orient-Express de multiples frontières. Celles de Bavière, Autriche, Serbie, Bulgarie et Roumanie sont effet franchies sans aucune formalité administrative pour les passagers qui au départ remettent simplement leur passeport au personnel. Après la Première guerre mondiale, un autre trajet est mis en place, grâce au tunnel du Simplon, qui permet de contourner l’Allemagne et de gagner encore en efficacité.

Enfin, à défaut de pouvoir tout raconter ici (ce que l’exposition fait de toutes façons merveilleusement), un autre coup de génie de l’ingénieur belge mérite d’être souligné : pour le voyage inaugural de 1883, monte à bord un groupe d’hommes (exclusivement…) soigneusement triés sur le volet, savant dosage d’artistes, de souverains et de journalistes. Ces derniers, fort enthousiastes, assureront, pour le prix du voyage qui leur a été offert, une publicité extraordinairement efficace. Bref, Georges Nagelmackers a aussi inventé le voyage de presse !

Enfin, à défaut de pouvoir tout raconter ici (ce que l’exposition fait de toutes façons merveilleusement), un autre coup de génie de l’ingénieur belge mérite d’être souligné : pour le voyage inaugural de 1883, monte à bord un groupe d’hommes (exclusivement…) soigneusement triés sur le volet, savant dosage d’artistes, de souverains et de journalistes. Ces derniers, fort enthousiastes, assureront, pour le prix du voyage qui leur a été offert, une publicité extraordinairement efficace. Bref, Georges Nagelmackers a aussi inventé le voyage de presse !

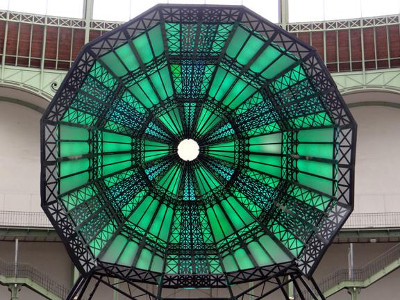

En visitant l’exposition présentée à l’IMA à Paris jusqu’à fin août, on découvre d’authentiques wagons de l’Orient-Express « dans leur jus », mais aussi une multitude de documents et d’objets qui font revivre toute une ambiance, des personnages (y compris ceux, nombreux, liés au spectacle, à la littérature et au cinéma), une époque – en particulier celle de l’Entre-deux-guerres, âge d’or de l’Orient-Express marquée par les artistes des Années folles et le style Art déco -, mais aussi une aventure et, plus encore peut-être, un rêve.

Il était une fois l’Orient-Express

1, rue des Fossés-Saint-Bernard – Paris 5ème

Jusqu’au 31 août 2014