Vienne, 1860. Arabella est une belle jeune fille d’une noblesse en déconfiture.

Le comte Waldner a perdu sa fortune au jeu, la comtesse Adélaïde se fait prédire l’avenir dans les cartes, et tous deux espèrent un riche mariage pour leur fille aînée Arabella, tandis qu’ils font passer la cadette Zdenka pour un garçon, deux filles à élever dans le monde étant au dessus de leurs moyens.

Arabella ne manque certes pas de prétendants : pas moins de trois comtes et un officier se pressent à sa robe, en particulier en ce soir de Mardi Gras où Arabella sera la reine du bal.

Oui mais voilà, autant la belle aime s’amuser et faire la coquette, autant elle ne voit en aucun de ses courtisans le grand amour qu’elle attend. Fille responsable, elle sait pourtant que c’est ce soir, dernier jour de Carnaval, qu’elle devra arrêter son choix. Justement le jour où elle croise le regard d’un bel inconnu qui lui fait grand effet…

L’intrigue d‘Arabella, créé à Dresde le 1er juillet 1933 et dernière collaboration de Richard Strauss et de son librettiste Hugo von Hofmannsthal est, on le voit, proche du vaudeville, avec moult rebondissements, dans un Empire Autrichien en proie aux difficultés économiques et politiques que la bonne société feint d’ignorer.

Marco Arturo Marelli a choisi une mise en scène fort simple, misant sur le dépouillement du décor – de hauts et somptueux murs blancs moulurés évoquant la splendeur désormais démunie du comte et de la comtesse -, sur de larges et très réussis effets de lumière et sur le mouvement des "comédiens", aidés en cela par le plateau tournant. Les teintes froides, bleutées et vieil argent, sont très élégantes sans glacer jamais, tant le feu de la passion brûle sur scène et dans la fosse. Il faut dire que l’orchestre comme les chanteurs menés par Philippe Jordan nous font passer des emberlificotements de la narration aux moments de pur lyrisme avec une fluidité extraordinaire, enveloppant le public de la force des sentiments avec une onctuosité toute viennoise.

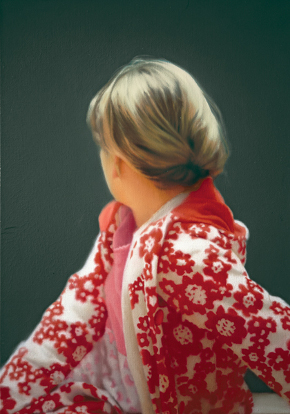

La soprano américaine Renée Fleming, à 53 ans passés, est une extraordinaire Arabella. Son jeu de scène, sa blondeur magnifiée par le bleu brillant de sa robe, et surtout bien sûr sa voix dont la puissance est mâtinée de tant de douceur font de son personnage une jeune fille ardente et sûre d’elle qui donne, avec Mandryka, toute la consistance à la pièce. Lui est interprété par le baryton Michael Volle : puissant, aussi expressif scéniquement que Renée Fleming, tantôt dur et rugueux comme il sied à son personnage de noble "paysan" débarqué à la ville, tantôt déchiré d’amour et déchirant, il est un Mandryka des plus enthousiasmants, quand Kurt Rydl, Doris Soffel et Genia Kühmeier, respectivement père, mère et petite sœur d’Arabella forment une famille tout à fait à la hauteur de son heureuse héroïne.

Arabella

Comédie lyrique en trois actes

de Richard Strauss (1864-1949) et Hugo von Hofmannsthal

Opéra National de Paris

Opéra-Bastille, Paris 12ème

A 19 h 30, fin de la représentation 22 h 30 (une heure, entracte de 30 mn, puis une heure trente)

Encore trois représentations à venir : les 4, 7 et 10 juillet 2012

Avec :

Philippe Jordan à la direction musicale

Marco Arturo Marelli à la mise en scène

Dagmar Niefind aux costumes

Friedrich Eggert aux lumières

Chef du Choeur : Patrick Marie Aubert

Kurt Rydl : Graf Waldner

Doris Soffel : Adelaide

Renée Fleming : Arabella

Genia Kühmeier : Zdenka

Michael Volle : Mandryka

Joseph Kaiser : Matteo

Eric Huchet : Graf Elemer

Edwin Crossley Mercer : Graf Dominik

Thomas Dear : Graf Lamoral

Iride Martinez : Die Fiakermilli

Irène Friedli : Eine Kartenaufschlägerin

Istvan Szecsi : Welko

Bernard Bouillon : Djura

Gérard Grobman : Jankel

Ralf Rachbauer : Ein Zimmerkellner

Slawomir Szychowiak, Daejin Bang, Shin Jae Kim : Drei Spieler

Orchestre et Choeur de l’Opéra national de Paris

L’installation d’Anri Sala, l’artiste qui représentera la France à la prochaine Biennale de Venise en 2013, nous invite à une expérience originale. Conçue spécialement pour le Centre Pompidou, dépourvue de titre, elle est faite de très peu d’objets, de cinq grands écrans sur lesquels sont projetés quatre films, et de beaucoup de sons. C’est une œuvre qui se vit davantage qu’elle ne se visite.

L’installation d’Anri Sala, l’artiste qui représentera la France à la prochaine Biennale de Venise en 2013, nous invite à une expérience originale. Conçue spécialement pour le Centre Pompidou, dépourvue de titre, elle est faite de très peu d’objets, de cinq grands écrans sur lesquels sont projetés quatre films, et de beaucoup de sons. C’est une œuvre qui se vit davantage qu’elle ne se visite. C’est que la musique est l’une des composantes essentielle de l’œuvre : elle enveloppe le visiteur en permanence et rythme ses déplacements dans l’exposition. Trois musiques fort différentes mais qui s’imbriquent parfaitement sont réunies : une symphonie de Tchaïkovski, une nouvelle version de Should I Stay or Should I Go des Clash et le rythme de dix batteries (Doldrums, 2008).

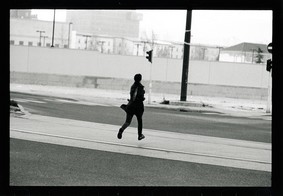

C’est que la musique est l’une des composantes essentielle de l’œuvre : elle enveloppe le visiteur en permanence et rythme ses déplacements dans l’exposition. Trois musiques fort différentes mais qui s’imbriquent parfaitement sont réunies : une symphonie de Tchaïkovski, une nouvelle version de Should I Stay or Should I Go des Clash et le rythme de dix batteries (Doldrums, 2008). En particulier, la peur, la claustration, le désir – toujours contrarié – de s’échapper sont fortement à l’œuvre dans 1395 Days without Red, qui renvoie aux 1395 jours où les habitant de Sarajevo n’ont pas porté de rouge pour ne pas être pris pour cible par les snipers : une jeune femme marche dans les rues désertes, comme hantée à la fois par le présent et le souvenir ; elle semble chercher son courage et son chemin au rythme de la symphonie de Tchaïkovski qu’elle chantonne ; aux carrefours, elle se met à courir, puis perd son souffle, s’arrête, recommence à marcher.

En particulier, la peur, la claustration, le désir – toujours contrarié – de s’échapper sont fortement à l’œuvre dans 1395 Days without Red, qui renvoie aux 1395 jours où les habitant de Sarajevo n’ont pas porté de rouge pour ne pas être pris pour cible par les snipers : une jeune femme marche dans les rues désertes, comme hantée à la fois par le présent et le souvenir ; elle semble chercher son courage et son chemin au rythme de la symphonie de Tchaïkovski qu’elle chantonne ; aux carrefours, elle se met à courir, puis perd son souffle, s’arrête, recommence à marcher. En 50 ans de création, Gerhard Richter, l’un des peintres contemporains allemands les plus connus, dont le Centre Pompidou célèbre les 80 ans cette année en organisant cette première grande rétrospective, semble avoir "tout" peint.

En 50 ans de création, Gerhard Richter, l’un des peintres contemporains allemands les plus connus, dont le Centre Pompidou célèbre les 80 ans cette année en organisant cette première grande rétrospective, semble avoir "tout" peint.

Construit comme le Grand Palais qui lui fait face et le pont Alexandre III à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900, le Petit Palais abrite depuis 1902 le musée des Beaux Arts de la Ville de Paris. L’art moderne ayant été transféré en 1937 au Palais de Tokyo, il est depuis consacré aux œuvres anciennes, dont beaucoup acquises par donations. Ainsi, y cohabitent des pièces de l’Antiquité, du Moyen-Age, de la Renaissance… jusqu’au XIXème siècle, fort bien représenté.

Construit comme le Grand Palais qui lui fait face et le pont Alexandre III à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900, le Petit Palais abrite depuis 1902 le musée des Beaux Arts de la Ville de Paris. L’art moderne ayant été transféré en 1937 au Palais de Tokyo, il est depuis consacré aux œuvres anciennes, dont beaucoup acquises par donations. Ainsi, y cohabitent des pièces de l’Antiquité, du Moyen-Age, de la Renaissance… jusqu’au XIXème siècle, fort bien représenté. De cette somptueuse Vallée de larmes, l’on passe à la peinture de paysage, lame de fond du XIXème à côté de la peinture d’histoire : ici se côtoient des peintres aussi différents que Sisley, Jongkind, Pissarro ou encore Monet. Leur point commun : l’abandon du paysage composé, au profit d’un paysage naturalise, parfois très influencé par la peinture hollandaise du XVIIème, comme le montrent les petits formats de G. Michel et de Jongkind.

De cette somptueuse Vallée de larmes, l’on passe à la peinture de paysage, lame de fond du XIXème à côté de la peinture d’histoire : ici se côtoient des peintres aussi différents que Sisley, Jongkind, Pissarro ou encore Monet. Leur point commun : l’abandon du paysage composé, au profit d’un paysage naturalise, parfois très influencé par la peinture hollandaise du XVIIème, comme le montrent les petits formats de G. Michel et de Jongkind. Si la collection de la Reine d’Angleterre est la plus fournie en dessins de Léonard de Vinci, c’est au Louvre que se concentre le plus important ensemble de peintures du maître de la Renaissance : la Joconde bien évidemment, mais aussi notamment la Vierge aux rochers, le Saint-Jean-Baptiste et… la Sainte-Anne.

Si la collection de la Reine d’Angleterre est la plus fournie en dessins de Léonard de Vinci, c’est au Louvre que se concentre le plus important ensemble de peintures du maître de la Renaissance : la Joconde bien évidemment, mais aussi notamment la Vierge aux rochers, le Saint-Jean-Baptiste et… la Sainte-Anne. Ne restait alors plus qu’à valoriser ce travail d’orfèvre et toutes ces recherches, et à partager cette renaissance avec le public. C’est chose faite depuis le 29 mars dernier grâce à l’exposition du Louvre qui restera ouverte jusqu’au 25 juin prochain. De l’histoire du tableau, de ses inspirations, de ses copies, de ses suites et de ses copies, tout nous est dit, tout nous est montré, y compris les questions encore en suspens, y compris les "repentirs" de son auteur Léonard.

Ne restait alors plus qu’à valoriser ce travail d’orfèvre et toutes ces recherches, et à partager cette renaissance avec le public. C’est chose faite depuis le 29 mars dernier grâce à l’exposition du Louvre qui restera ouverte jusqu’au 25 juin prochain. De l’histoire du tableau, de ses inspirations, de ses copies, de ses suites et de ses copies, tout nous est dit, tout nous est montré, y compris les questions encore en suspens, y compris les "repentirs" de son auteur Léonard.