Rembrandt, Vermeer : deux noms qui font rêver tant leurs œuvres, fort différents l’un de l’autre, éblouissent encore par leur virtuosité. Tous deux renvoient à cet âge d’or qu’à connu la Hollande au XVIIème siècle, quand, après les sanglantes Guerres de Religion, les sept provinces du Nord, et notamment la Hollande (majoritairement calviniste) font sécession et acquièrent leur autonomie. De leur côté, les Pays-Bas du sud restent sous domination espagnole et deviennent une base avancée du catholicisme.

Rembrandt, Vermeer : deux noms qui font rêver tant leurs œuvres, fort différents l’un de l’autre, éblouissent encore par leur virtuosité. Tous deux renvoient à cet âge d’or qu’à connu la Hollande au XVIIème siècle, quand, après les sanglantes Guerres de Religion, les sept provinces du Nord, et notamment la Hollande (majoritairement calviniste) font sécession et acquièrent leur autonomie. De leur côté, les Pays-Bas du sud restent sous domination espagnole et deviennent une base avancée du catholicisme.

La liberté politique et religieuse que connaissent alors les provinces du Nord va profiter à l’économie, aux sciences et à l’art. Grâce à des banquiers et à des marchands entreprenants, la Hollande conquiert le commerce maritime et voit ses villes portuaires (Haarlem et surtout Amsterdam) prospérer considérablement. Les commerçants et les notables cherchent à décorer richement leurs intérieurs, avec des meubles, des objets raffinés et des petits tableaux, faisant ainsi travailler un grand nombre d’artistes. Les peintures n’étant pas admises dans les Temples, les nobles et les bourgeois mais aussi les corporations d’artisans deviennent les principaux commanditaires. Tableaux d’histoire (biblique, antique ou contemporaine), portraits ou scènes de la vie quotidienne (paysages, natures mortes, épisodes de la vie sociale ou domestique), les artistes se spécialisent dans l’un ou l’autre de ces genres afin de s’assurer des débouchés. Une exception cependant : Rembrandt, qui réalisa aussi bien des scènes bibliques, que des portraits de groupe (dont la fameuse Ronde de nuit), des scène de genre et des portraits.

C’est à ce somptueux XVIIème siècle hollandais que la Pinacothèque de Paris redonne vie jusqu’au 7 février 2010 en exposant une centaine d’œuvres du Rijksmuseum d’Amsterdam, essentiellement des peintures, mais aussi des dessins et des objets – notamment des faïences de Delf, l’un des plus grands centres de production de céramique à l’époque.

La sélection de tableaux est représentative de la diversité des sujets et du niveau atteint par les artistes, dont la formation était solidement organisée. Dans la splendide série de natures mortes, celle de Jan Jansz van de Velde constitue un modèle, où ne manquent ni les citrons, ni le verre, ni l’étain, la faïence ou l’étoffe, le tout avec un soin du détail inouï et un sens de la composition assuré : une œuvre à contempler jusqu’à en avoir épuisé tous les éléments, non sans ravissement. Les compositions florales séduisent d’abord par les couleurs qui contrastent sur le typique fond noir, la véracité des fleurs (ah, ces roses anglaises au pétale velouté, on en sentirait le parfum !), puis on remarque ici et là de minuscules insectes, le vert de l’eau du vase un peu croupie, et même quelques fils de toile d’araignée…

Branche particulière du genre, les vanités : le tableau Crânes sur une table d’Aelbert Jansz van der Schoor est presque canonique. Il s’agissait de rappeler aux mortels, avec moult éléments symboliques, la vanité de l’existence en ce monde : y compris le savoir (les livres), tout est vain sur notre bonne terre…

Les paysages sont pour certains d’entre eux assez surprenants. S’y lisent les stigmates des séjours à Rome, partie intégrante de la formation traditionnelle des peintres, qui importaient ensuite la manière italienne pour réaliser leurs paysages : c’est ainsi qu’on en arrive à des vues d’une campagne hollandaise parsemée de ruines antiques et éclairée par une jaune lumière du sud… A la limite du fantastique !

Les portraits forcent l’admiration, notamment ceux de Frans Hals (Portait d’homme et son pendant Portrait de femme exposés côte à côte), de Moses ter Borch, sans compter ceux de Rembrandt, marqué évidemment par le Caravage (bien que lui n’ait jamais mis les pieds en Italie), et dont la force d’expression est presque troublante. Ses scènes religieuses sont tout aussi novatrices, il n’y a qu’à regarder la vibrante Décapitation de saint Jean-Baptiste : tous ces visages sont si humains, si présents et habités, autour de la tête sans vie de Jean-Baptiste !

Un autre coup de cœur, celui-là pour un petit tableau discret signé Adriaen van Ostade.

Il a pour titre L’atelier du peintre et est placé en début de parcours pour montrer la place des artistes dans leur pays et dans leur époque. Dans une ambiance de travail chaleureuse, éclairée par une fenêtre sur le côté (qui n’est pas sans rappeler un certain Vermeer), trois personnages, dont un peintre, sont plongés dans leur tâche avec grand soin, malgré la rusticité du lieu (les combles). L’endroit où le peintre travaille est protégé par une toile suspendue au plafond. Tout et tous concourent à ce que la peinture soit menée à bien, même dans des conditions peu confortables : ce tableau résonne comme un message sur la condition de l’artiste, susceptible de s’élever grâce à son art, dans un pays déverrouillé des rigidités du système aristocratique.

On termine par le plus touchant – peut-être le plus beau – des tableaux de l’exposition : La lettre d’amour de Vermeer. Regardez les expressions fort différentes des deux femmes – maîtresse de maison et servante. Observez les détails qui créent le moment du tableau, l’instant-clé qu’est cette la scène, juste avant l’ouverture de la lettre. Admirez la composition, le naturel, la délicatesse des couleurs, de la lumière, des visages… A la fin, on croirait les entendre penser ! Une merveille.

L’Âge d’or hollandais, de Rembrandt à Vermeer

Une exposition organisée en association avec le Rijksmuseum, Amsterdam

Pinacothèque de Paris

28, place de la Madeleine – 75008 Paris

Jusqu’au 7 février 2010

TLJ de 10 h 30 à 18 h

25 décembre et 1er janvier de 14 h à 18 h

Nocturne tous les premiers mercredis du mois jusqu’à 21 h

Entrée 10 € (TR 8 €)

Images : Frans Hals, Portrait d’homme, c. 1635, Rijkmuseum, Amsterdam © Department Rijksmuseum, Amsterdam

et Johannes Vermeer, La lettre d’amour, c. 1669-70, Rijksmuseum, Amsterdam, Acquis avec l’aide de Vereniging Rembrandt © Department Rijksmuseum, Amsterdam

C’est comment l’opéra au cinéma ? Sans chanteurs, sans orchestre et sans plateau, évidemment ce n’est plus du spectacle vivant… mais sur l’immense écran de la Géode à Paris, et la qualité sonore de la salle, c’est quand même quelque chose !

C’est comment l’opéra au cinéma ? Sans chanteurs, sans orchestre et sans plateau, évidemment ce n’est plus du spectacle vivant… mais sur l’immense écran de la Géode à Paris, et la qualité sonore de la salle, c’est quand même quelque chose ! Vu de loin, il est un peu difficile à appréhender, ce fameux CENTQUATRE. Centre d’artistes davantage que centre d’exposition, lieu de création multidisciplinaire dont les ateliers peuvent être visités à certains moments, et en même temps ouvert au public jusqu’à 21 h, voire jusqu’à 23 h… Finalement, quand se déplacer dans ce coin du XIXème arrondissement, et pour y voir quoi ? Un an après son ouverture, l’installation de l’artiste suisse aux multiples talents, Ugo Rondinone, dont le titre How does it feel plaît déjà beaucoup, provoque enfin l’occasion d’une visite.

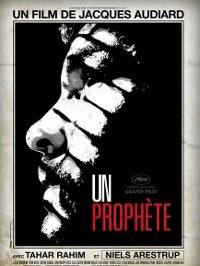

Vu de loin, il est un peu difficile à appréhender, ce fameux CENTQUATRE. Centre d’artistes davantage que centre d’exposition, lieu de création multidisciplinaire dont les ateliers peuvent être visités à certains moments, et en même temps ouvert au public jusqu’à 21 h, voire jusqu’à 23 h… Finalement, quand se déplacer dans ce coin du XIXème arrondissement, et pour y voir quoi ? Un an après son ouverture, l’installation de l’artiste suisse aux multiples talents, Ugo Rondinone, dont le titre How does it feel plaît déjà beaucoup, provoque enfin l’occasion d’une visite. Durant 2 h 35, le réalisateur de Sur mes lèvres et De battre mon cœur s’est arrêté nous plonge dans l’enfer du monde carcéral. On en sortira que lors de brèves permissions, lesquelles ne sont d’ailleurs que le prolongement d’un même univers : celui du trafic et de la violence.

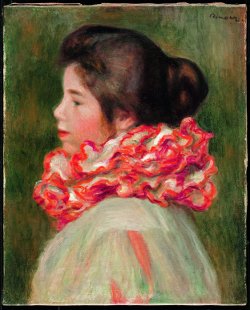

Durant 2 h 35, le réalisateur de Sur mes lèvres et De battre mon cœur s’est arrêté nous plonge dans l’enfer du monde carcéral. On en sortira que lors de brèves permissions, lesquelles ne sont d’ailleurs que le prolongement d’un même univers : celui du trafic et de la violence. Tout n’est que douceur, chaleur et tranquillité. Deux jeunes filles sont plongées dans leur lecture, serrées l’une contre l’autre. Tout près de là, on les retrouve au piano, heureuses et concentrées. Une femme est penchée sur son ouvrage, calmement absorbée. Un enfant dessine, sage et appliqué. Scènes d’intérieur, quotidiennes, plongées dans la même ambiance lumineuse et colorée.

Tout n’est que douceur, chaleur et tranquillité. Deux jeunes filles sont plongées dans leur lecture, serrées l’une contre l’autre. Tout près de là, on les retrouve au piano, heureuses et concentrées. Une femme est penchée sur son ouvrage, calmement absorbée. Un enfant dessine, sage et appliqué. Scènes d’intérieur, quotidiennes, plongées dans la même ambiance lumineuse et colorée. C’est le cas de Picasso (lequel s’est largement livré aux exercices d’admiration, comme l’exposition de l’hiver dernier dans ces mêmes Galeries l’a souligné) mais aussi de Bonnard, dont on peut se délecter de l’un de ses superbes paysages du Midi.

C’est le cas de Picasso (lequel s’est largement livré aux exercices d’admiration, comme l’exposition de l’hiver dernier dans ces mêmes Galeries l’a souligné) mais aussi de Bonnard, dont on peut se délecter de l’un de ses superbes paysages du Midi. A juger les œuvres qui parviennent jusqu’à nous, les Nordiques ne sont pas ce qu’on appelle des gais-lurons. Badinages enjouées et chroniques légères, passez votre chemin, Ordet (dont la traduction française est Parole), la pièce la plus célèbre de Kaj Munk, pasteur, poète et dramaturge danois, écrite en 1925 et adaptée au cinéma en 1955 par Dreyer ne déroge pas à la règle.

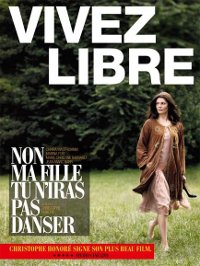

A juger les œuvres qui parviennent jusqu’à nous, les Nordiques ne sont pas ce qu’on appelle des gais-lurons. Badinages enjouées et chroniques légères, passez votre chemin, Ordet (dont la traduction française est Parole), la pièce la plus célèbre de Kaj Munk, pasteur, poète et dramaturge danois, écrite en 1925 et adaptée au cinéma en 1955 par Dreyer ne déroge pas à la règle. C’est une œuvre sombre, dans laquelle Christophe Honoré, après trois films « parisiens » très séduisants, fait un détour par la Bretagne pour aborder avec une force inouïe les difficultés d’existence d’une jeune femme d’aujourd’hui.

C’est une œuvre sombre, dans laquelle Christophe Honoré, après trois films « parisiens » très séduisants, fait un détour par la Bretagne pour aborder avec une force inouïe les difficultés d’existence d’une jeune femme d’aujourd’hui. C’est aujourd’hui que démarre la 38ème édition du Festival d’Automne à Paris.

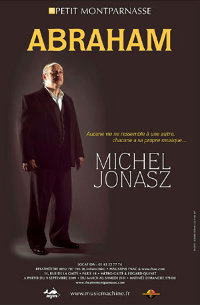

C’est aujourd’hui que démarre la 38ème édition du Festival d’Automne à Paris. Il se tient debout, seul sur les planches du Petit Montparnasse, tout près des spectateurs, petit et droit, un peu trapu, jambes et bras légèrement écartés dans son costume noir.

Il se tient debout, seul sur les planches du Petit Montparnasse, tout près des spectateurs, petit et droit, un peu trapu, jambes et bras légèrement écartés dans son costume noir. Michèle Guigon se souvient de son enfance dans l’Est de la France et de ses jeunes années, que l’on perd toujours un peu ; elle raconte la maladie, affronte l’idée de la mort et regarde la vie telle qu’elle est. Sans illusion mais avec gratitude, c’est-à-dire avec beaucoup d’amour, pour distiller, avec élégance mais conviction, une délicate philosophie de vie : « Grandir, vieillir… c’est toujours apprendre à perdre ». Mais apprendre, quel mot merveilleux…

Michèle Guigon se souvient de son enfance dans l’Est de la France et de ses jeunes années, que l’on perd toujours un peu ; elle raconte la maladie, affronte l’idée de la mort et regarde la vie telle qu’elle est. Sans illusion mais avec gratitude, c’est-à-dire avec beaucoup d’amour, pour distiller, avec élégance mais conviction, une délicate philosophie de vie : « Grandir, vieillir… c’est toujours apprendre à perdre ». Mais apprendre, quel mot merveilleux…