Tant d’énergie, de bonne humeur et de sourires nous feraient presque oublier la tragédie filmée par Bahman Ghobadi, purement et simplement tirée de la réalité iranienne d’aujourd’hui.

La musique, qu’elle soit rock, hip-hop, heavy metal ou rap est interdite par le régime d’Ahmadinejad. La police en barbe a l’oeil sur tout et tous, le voisinage lui prête ses oreilles pour parfaire la surveillance généralisée. Les artistes non autorisés par la censure nationale sont contraints de jouer terrés dans des caves, à l’extérieur de la ville dans des étables, dans des abris de fond de cour, fenêtres calfeutrées par des couvertures. Comment organiser un concert dans ces conditions ? Projet impossible.

Negar et Ashkan, dont le CD circule sous le manteau depuis trois ans, déjà incarcérés, décident sitôt sortis de prison de quitter le pays avec un groupe, pour pouvoir enfin jouer en live. Il faut trouver des musiciens prêts à les suivre ; il faut surtout trouver des faux passeports. Et puis, avant de partir, Negar voudrait faire un petit concert, pour que la famille, les amis, puissent la voir chanter. Au moins une fois.

Ce documentaire-fiction serait totalement déchirant si le film n’était ce qu’il est : pris sur le vif caméra à l’épaule (il a été tourné clandestinement en 17 jours – et nuits) et débordant de naturel, de couleurs et de musiques. Un peu clip, un peu artisanal.

On découvre la variété et l’abondance des groupes et des musiciens qui déjouent la traque du régime, à Téhéran mais aussi dans toutes les grandes villes du pays. On découvre une capitale iranienne underground, où les jeunes, et parfois les moins jeunes se serrent les coudes, blaguent sans cesse, dorlotent chats et chiens interdis de sortie par la loi islamique. Où l’on voit hélas que depuis les années 1980 montrées par Marjane Satrapi dans Persepolis, la situation n’a guère évolué. On voit surtout ce que liberté veut dire quand elle n’existe pas ; et comment une génération assoiffée essaie de l’inventer, patiente, obstinée, mais pleine de l’audace que lui inspire un irrésistible désir d’être et de vivre.

Les chats persans

Une fiction documentaire de Bahman Ghobadi

Avec Negar Shaghaghi, Ashkan Koshanejad, Hamed Behdad

Durée 1 h 41

Lire l’interview de Bahman Ghobadi sur rue89.com

Photo © Memento Films Distribution

Producteur indépendant à Paris, Grégoire Canvel choisit des films exigeants, le plus souvent refusés par les autres producteurs. Seule la qualité des projets l’intéresse, jeune scénariste inconnu ou réalisateur suédois insupportable.

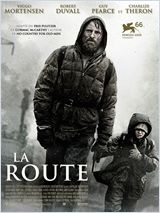

Producteur indépendant à Paris, Grégoire Canvel choisit des films exigeants, le plus souvent refusés par les autres producteurs. Seule la qualité des projets l’intéresse, jeune scénariste inconnu ou réalisateur suédois insupportable. On était curieux de découvrir l’adaptation cinématographique du livre sobre et fort de Cormac McCarthy, La route, Prix Pulitzer 2007 et très grand succès de librairie des deux côtés de l’Atlantique (

On était curieux de découvrir l’adaptation cinématographique du livre sobre et fort de Cormac McCarthy, La route, Prix Pulitzer 2007 et très grand succès de librairie des deux côtés de l’Atlantique (

Le lancement de l’histoire est un peu celui de Space Cowboys : comment des anciennes gloires mises au rebut vont revenir au tout premier plan et éblouir le public.

Le lancement de l’histoire est un peu celui de Space Cowboys : comment des anciennes gloires mises au rebut vont revenir au tout premier plan et éblouir le public. La réalisation est superbe ; elle mérite peut-être à elle seule la Palme d’Or descernée à Michael Haneke au 62ème Festival de Cannes.

La réalisation est superbe ; elle mérite peut-être à elle seule la Palme d’Or descernée à Michael Haneke au 62ème Festival de Cannes. C’est comment l’opéra au cinéma ? Sans chanteurs, sans orchestre et sans plateau, évidemment ce n’est plus du spectacle vivant… mais sur l’immense écran de la Géode à Paris, et la qualité sonore de la salle, c’est quand même quelque chose !

C’est comment l’opéra au cinéma ? Sans chanteurs, sans orchestre et sans plateau, évidemment ce n’est plus du spectacle vivant… mais sur l’immense écran de la Géode à Paris, et la qualité sonore de la salle, c’est quand même quelque chose ! Durant 2 h 35, le réalisateur de Sur mes lèvres et De battre mon cœur s’est arrêté nous plonge dans l’enfer du monde carcéral. On en sortira que lors de brèves permissions, lesquelles ne sont d’ailleurs que le prolongement d’un même univers : celui du trafic et de la violence.

Durant 2 h 35, le réalisateur de Sur mes lèvres et De battre mon cœur s’est arrêté nous plonge dans l’enfer du monde carcéral. On en sortira que lors de brèves permissions, lesquelles ne sont d’ailleurs que le prolongement d’un même univers : celui du trafic et de la violence. C’est une œuvre sombre, dans laquelle Christophe Honoré, après trois films « parisiens » très séduisants, fait un détour par la Bretagne pour aborder avec une force inouïe les difficultés d’existence d’une jeune femme d’aujourd’hui.

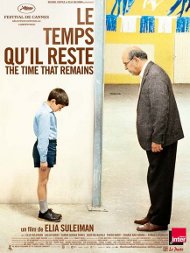

C’est une œuvre sombre, dans laquelle Christophe Honoré, après trois films « parisiens » très séduisants, fait un détour par la Bretagne pour aborder avec une force inouïe les difficultés d’existence d’une jeune femme d’aujourd’hui. Tourné entièrement en plans fixes, avec une photo légèrement délavée qui évoque les vieilles pellicules, inondé de soleil et de longs moments de silence, Le temps qu’il reste plonge dans un univers d’immobilité et de réflexion.

Tourné entièrement en plans fixes, avec une photo légèrement délavée qui évoque les vieilles pellicules, inondé de soleil et de longs moments de silence, Le temps qu’il reste plonge dans un univers d’immobilité et de réflexion.