S’il est un sujet qui a fait la renommée et le succès d’Edgar Degas (1834-1917), c’est bien celui des « petites danseuses », vues et reproduites tant de fois que l’artiste en vient presque à se confondre avec son thème. A côté des courses, des paysages, les scènes d’opéra sont celles sur lesquelles le peintre est revenu sans fin, les explorant sous tous les angles – scène, coulisses, salles de répétition, foyer, etc – et avec tous les moyens de son art. Peinture, pastel, monotype, fusain, sculpture se retrouvent ainsi dans la magnifique exposition du musée d’Orsay.

Si on y ajoute les maquettes (dont une époustouflante du palais Garnier présenté en coupe longitudinale) et divers documents, ce sont plus de 300 œuvres qui nous permettent d’appréhender la manière dont Degas a traité de son thème de prédilection : avec passion, curiosité et originalité.

Il y mêle la représentation des corps (qu’il a étudiée à ses débuts de façon académique par la fréquentation des grands maîtres, italiens en particulier), celle de l’espace (toujours clos et plein de recoins), du mouvement bien évidemment, mais aussi du temps – voir ses tableaux longs représentant l’ensemble d’une salle de répétition, où l’on voit les différents moments des exercices.

Le tout est proprement enthousiasmant, sans doute parce que sa manière a l’air de prendre toutes les libertés. Avec la composition, très visibles dans les scènes de répétition, où ça part dans tous les sens. Dans ses cadrages saugrenus, Degas nous relève les coins, n’est pas gêné par un piler au milieu, compacte des petits groupes de danseuses ici ou là, recompose peut-être à partir de ce qu’il a vu (il travaillait en atelier), mais toujours nous fait croire qu’on y est. Liberté avec les corps ensuite, qui vibrent comme des arcs, s’inquiètent entre deux exercices, se relâchent quand il ils le peuvent et sans faux-semblant. Du faux sur-le-vif encore plus vrai que le vrai.

Mais ce qui finit par sauter aux yeux face à ce rassemblement de toiles et de papiers (les pastels sont parmi les plus belles œuvres du parcours), et que l’admiration d’œuvres isolées ne permettrait probablement pas, est, autant que le reste, la liberté que Degas a prises vis-à-vis des couleurs. Les verts en particulier, difficiles à qualifier, ne ressemblent à rien de ce qu’on aurait pu voir aux lumières jaunes d’une salle de spectacle au XIX°. Ils se posent pourtant là avec un charme irrésistible, de même que certains bleus que seul le pastel donne, ajoutant du mystère à ces scènes qui, plus on les contemple, plus elles semblent sorties d’un songe, voire des fantasmes d’un artiste dont le rêve était non pas de recevoir les prix dont il fut distingué mais tout simplement de disposer d’une « entrée libre à l’opéra ».

Degas à l’Opéra, Musée d’Orsay

1, rue de la Légion d’Honneur – 75007 Paris

Jusqu’au 19 janvier 2020

L’exposition est organisée par les musées d’Orsay et de l’Orangerie et la National Gallery of Art (Washington) à l’occasion du 350ème anniversaire de l’Opéra de Paris, avec le concours exceptionnel de la Bibliothèque Nationale de France.

Dans le même temps, l’exposition montre, et l’intérêt est plus grand encore, l‘invention progressive d’un style personnel, une patte, une sensibilité. A remonter les sections, le sentiment se dégage que cette découverte par l’artiste (qui est d’emblée à la fois dessinateur, peintre et sculpteur) de sa propre voie a pour passage crucial sa période dite bleue, faite de douleur et d’intériorité, à la suite du suicide de son ami Casagemas. D’un expressionnisme poignant, il peint le portrait de son ami mort, puis son enterrement ; on est soudain à un jet de pierre de Tolède et de l’Enterrement du Comte d’Orgaz du Greco. C’est dire l’hommage que Picasso entend faire à son compagnon défunt, mais aussi l’audace du jeune peintre. Au cours de ces années, il est comme entièrement tourné vers ceux qui souffrent : prostituées enfermées à Saint-Lazare pour cause de maladies vénériennes, aveugles, mères esseulées avec enfants.

Dans le même temps, l’exposition montre, et l’intérêt est plus grand encore, l‘invention progressive d’un style personnel, une patte, une sensibilité. A remonter les sections, le sentiment se dégage que cette découverte par l’artiste (qui est d’emblée à la fois dessinateur, peintre et sculpteur) de sa propre voie a pour passage crucial sa période dite bleue, faite de douleur et d’intériorité, à la suite du suicide de son ami Casagemas. D’un expressionnisme poignant, il peint le portrait de son ami mort, puis son enterrement ; on est soudain à un jet de pierre de Tolède et de l’Enterrement du Comte d’Orgaz du Greco. C’est dire l’hommage que Picasso entend faire à son compagnon défunt, mais aussi l’audace du jeune peintre. Au cours de ces années, il est comme entièrement tourné vers ceux qui souffrent : prostituées enfermées à Saint-Lazare pour cause de maladies vénériennes, aveugles, mères esseulées avec enfants.

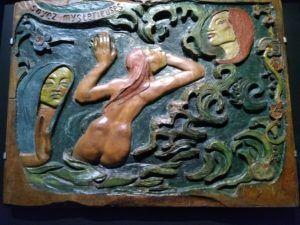

Les découvertes archéologiques du XIX° siècle révélant la polychromie de l’architecture et de la sculpture antiques vont bousculer cet idéal de beauté. De même, l’engouement pour le Moyen-Age et la Renaissance va jouer un rôle important dans la 2ème moitié du XIX° siècle : les œuvres de Henry Cros inspirées du XVI° siècle en constituent une des plus séduisantes illustrations (voir par exemple Le Prix du tournoi). On ne passera pas non plus à côté de l’hommage à Bernard Palissy à travers des statues représentant le célèbre artiste de la Renaissance, l’une en biscuit de porcelaine, l’autre monumentale en faïence décorée d’émaux, signées Charles Octave Lévy.

Les découvertes archéologiques du XIX° siècle révélant la polychromie de l’architecture et de la sculpture antiques vont bousculer cet idéal de beauté. De même, l’engouement pour le Moyen-Age et la Renaissance va jouer un rôle important dans la 2ème moitié du XIX° siècle : les œuvres de Henry Cros inspirées du XVI° siècle en constituent une des plus séduisantes illustrations (voir par exemple Le Prix du tournoi). On ne passera pas non plus à côté de l’hommage à Bernard Palissy à travers des statues représentant le célèbre artiste de la Renaissance, l’une en biscuit de porcelaine, l’autre monumentale en faïence décorée d’émaux, signées Charles Octave Lévy. A l’opposé, mais également dans cette veine historicisante, un émouvant Saint-François de Zacharie Astruc déploie une polychromie toute discrète sur bois peint, ivoire, verre et corde.

A l’opposé, mais également dans cette veine historicisante, un émouvant Saint-François de Zacharie Astruc déploie une polychromie toute discrète sur bois peint, ivoire, verre et corde.

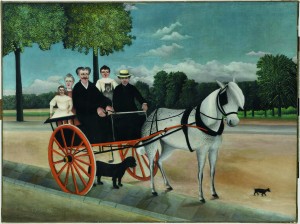

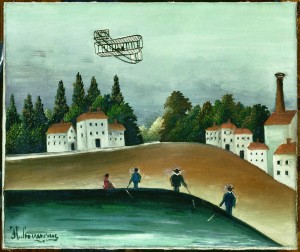

Un dessin de Giorgio de Chirico montrant Picasso avec trois autres convives dînant sous un tableau du Douanier Rousseau ouvre l’exposition. Ce choix n’a rien de fortuit : Picasso et d’autres modernes tels que Delaunay, Kandinsky, Léger ou encore Morandi ont trouvé dans la création d’Henri Julien Félix Rousseau (1844-1910) une approche plastique nouvelle qui a séduit ceux-là mêmes qui allaient développer une œuvre d’avant-garde.

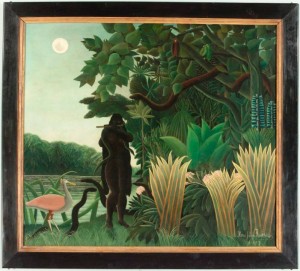

Un dessin de Giorgio de Chirico montrant Picasso avec trois autres convives dînant sous un tableau du Douanier Rousseau ouvre l’exposition. Ce choix n’a rien de fortuit : Picasso et d’autres modernes tels que Delaunay, Kandinsky, Léger ou encore Morandi ont trouvé dans la création d’Henri Julien Félix Rousseau (1844-1910) une approche plastique nouvelle qui a séduit ceux-là mêmes qui allaient développer une œuvre d’avant-garde. Aujourd’hui, le Douanier Rousseau (c’est son ami Alfred Jarry qui l’avait baptisé ainsi) est essentiellement connu pour ses « jungles », grandes compositions mettant en scène des animaux sauvages dans une végétation luxuriante. Celles-ci viennent achever merveilleusement cette belle exposition. Elles donnent d’ailleurs envie de s’y arrêter car elles sont significatives de la perplexité dans laquelle peut plonger l’œuvre du peintre. Car si le choix des sujets peut trouver à s’expliquer (la fascination pour l’exotisme d’un homme qui n’a jamais voyagé et fut marqué par les pavillons de l’Exposition universelle de 1889 et les espèces qu’on pouvait admirer au Jardin des plantes), les expressions recèlent un mystère plus grand.

Aujourd’hui, le Douanier Rousseau (c’est son ami Alfred Jarry qui l’avait baptisé ainsi) est essentiellement connu pour ses « jungles », grandes compositions mettant en scène des animaux sauvages dans une végétation luxuriante. Celles-ci viennent achever merveilleusement cette belle exposition. Elles donnent d’ailleurs envie de s’y arrêter car elles sont significatives de la perplexité dans laquelle peut plonger l’œuvre du peintre. Car si le choix des sujets peut trouver à s’expliquer (la fascination pour l’exotisme d’un homme qui n’a jamais voyagé et fut marqué par les pavillons de l’Exposition universelle de 1889 et les espèces qu’on pouvait admirer au Jardin des plantes), les expressions recèlent un mystère plus grand. Les rapprochements effectués par le Musée d’Orsay et la Fondazione Museil Civici de Venise (où l’exposition fit une première étape l’an dernier) avec des œuvres fort variées au fil des salles thématiques sont souvent parlants bien que parfois surprenants : Picasso, Gauguin, Ernst, Morandi, Bourguereau, Ucello, Carpaccio… Ces rapprochements qui permettent d’éclairer avec davantage de relief l’œuvre du Douanier Rousseau, sont aussi la preuve de son inscription dans une tradition picturale – celle du rejet de l’académisme – et de l’intérêt qu’il y a aujourd’hui à (re)découvrir ses tableaux, y compris en dehors de ses fascinantes « jungles ».

Les rapprochements effectués par le Musée d’Orsay et la Fondazione Museil Civici de Venise (où l’exposition fit une première étape l’an dernier) avec des œuvres fort variées au fil des salles thématiques sont souvent parlants bien que parfois surprenants : Picasso, Gauguin, Ernst, Morandi, Bourguereau, Ucello, Carpaccio… Ces rapprochements qui permettent d’éclairer avec davantage de relief l’œuvre du Douanier Rousseau, sont aussi la preuve de son inscription dans une tradition picturale – celle du rejet de l’académisme – et de l’intérêt qu’il y a aujourd’hui à (re)découvrir ses tableaux, y compris en dehors de ses fascinantes « jungles ».