L’artiste souleva l’engouement des Européens dans le dernier quart du XIXème siècle mais ne suscita de son vivant, malgré une production prolifique, qu’une admiration éphémère dans son pays.

L’artiste souleva l’engouement des Européens dans le dernier quart du XIXème siècle mais ne suscita de son vivant, malgré une production prolifique, qu’une admiration éphémère dans son pays.

Il est aujourd’hui le peintre japonais le plus connu dans le monde et, par le détour de son succès occidental, sa patrie célèbre désormais son génie.

L’on connaît de lui Sous la vague au large de Kanagawa, dite La grande vague et ses Trente-six vues du Mont Fuji, devenues des classiques. Des splendeurs qui en cachent bien d’autres : jusqu’au 4 août 2008, le musée Guimet sort de son fonds d’art graphique les oeuvres de Katsushika Hokusai (1760-1849), donnant en embrasser le parcours de cet artiste qui n’a cessé d’évoluer, allant jusqu’à déclarer "C’est à l’âge de soixante-treize ans que j’ai compris à peu près la forme et la nature vraie des oiseaux, des poissons, des plantes, etc. Par conséquent, à l’âge de quatre-vingts ans, j’aurai fait beaucoup de progrès, j’arriverai au fond des choses ; à cent, je serai décidément parvenu à un état supérieur, indéfinissable, et à l’âge de cent dix, soit un point, soit une ligne, tout sera vivant."

Il n’y a pourtant "rien à jeter" dans la rétrospective présentée par le musée Guimet ; au contraire, de retour chez soi, le catalogue – très réussi – donne le regret d’être passé trop vite devant certains dessins et estampes.

Ceux du début s’inscrivent dans la tradition de l’art de l’Ukiyo-e, scènes de maisons de thé, de spectacles, de geishas. Fourmillant de détails, d’actions, de personnages, ils se lisent comme des pièces de théâtre. Puis, autour des années 1830, Hokusai bascule vers le paysage. Voici donc nos "classiques", enfin vus dans leurs véritables couleurs, leur pleine beauté ; mais aussi d’autres paysages oniriques et puissamment enracinés dans la culture japonaise, dont les titres à eux seuls enchantent.

Viennent ensuite de magnifiques estampes de grandes fleurs associées à un petit animal, oiseau à la posture pour le moins acrobatique, insecte, voire grenouille qui disparaît dans les feuilles. Les cadrages évoquent la photographie moderne et les bouquets n’ont aucune apparence de composition. Economie de moyens, audace, épure, douceur des teintes… dans la suite des paysages, cette série souligne la sensibilité à la fois esthétique, enjouée, spirituelle et poétique du maître japonais.

Le clou de l’exposition figure dans la dernière salle, juste à côté d’un paravent grandiose : le diptyque des Tigre sous la pluie et Dragon, composés par Hokusai à la toute fin de se vie et dont le lien n’a été établi que récemment (la première de ces deux oeuvres appartenant au musée Ota de Tokyo et l’autre faisant partie d’une donation récente au musée Guimet). Avec le beau jeu de diagonales, les regards croisés des animaux, l’opposition lumineuse et chromatique, la symétrie et la complémentarité des deux pièces sont fascinantes. On dit qu’il s’agit du testament d’Hokusai. Et l’on ne peut s’empêcher de songer avec émotion à cet homme mort dans la misère dans sa quatre-vingt-dixième année alors qu’il pensait qu’il avait encore beaucoup à apprendre…

Hokusai "L’affolé de son art"

Jusqu’au 4 août 2008

Musée national des Arts asiatiques Guimet

6, place d’Iéna – Paris 16ème

Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 18 h

Catalogue Hokusai 1760-1849, « l’affolé de son art », sous la direction d’Hélène Bayou

Coédition musée Guimet / RMN, 2008, (245 p., 39 €)

Image : Trente-six vues du Mont Fuji, Vent frais par matin clair (1830-32), legs Charles Jacquin, 1938, AA 380 © musée Guimet / Thierry Ollivier

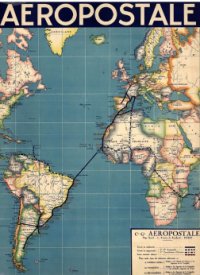

Ce 23 septembre 1870, un immense ballon s’élève au dessus des toits de Paris. A son bord : Jules Duruof ; sa mission : escorter de pleines poignées de dépêches et de lettres. Le ballon s’appelle Neptune et n’a rien d’une invention de fantaisie. Il s’agit de rétablir les liaisons de la capitale assiégée par les Prussiens : voici quatre jours que les voitures postales ne peuvent plus sortir. Trois heures après son envol, immortalisé par le photographe et aéronaute Nadar, le Neptune se pose près d’Evreux.

Ce 23 septembre 1870, un immense ballon s’élève au dessus des toits de Paris. A son bord : Jules Duruof ; sa mission : escorter de pleines poignées de dépêches et de lettres. Le ballon s’appelle Neptune et n’a rien d’une invention de fantaisie. Il s’agit de rétablir les liaisons de la capitale assiégée par les Prussiens : voici quatre jours que les voitures postales ne peuvent plus sortir. Trois heures après son envol, immortalisé par le photographe et aéronaute Nadar, le Neptune se pose près d’Evreux. Que faire lorsqu’après avoir passé 2 heures dans une exposition présentée comme réunissant des oeuvres exceptionnelles autour d’un thème inédit, vous en ressortez au bord de la nausée, avec le sentiment de n’avoir rien vu de beau et une idée de son propos aussi vague qu’avant d’y entrer ?

Que faire lorsqu’après avoir passé 2 heures dans une exposition présentée comme réunissant des oeuvres exceptionnelles autour d’un thème inédit, vous en ressortez au bord de la nausée, avec le sentiment de n’avoir rien vu de beau et une idée de son propos aussi vague qu’avant d’y entrer ? La peinture, c’est le jeu des couleurs, des contrastes, des éclats lumineux ? Pas toujours. Le monochrome, le camaïeu, la grisaille, ont leur propre beauté. La preuve est donnée dans cette exposition à la thématique rarement rassemblée.

La peinture, c’est le jeu des couleurs, des contrastes, des éclats lumineux ? Pas toujours. Le monochrome, le camaïeu, la grisaille, ont leur propre beauté. La preuve est donnée dans cette exposition à la thématique rarement rassemblée. Mais c’est au XIXe siècle que l’on assume totalement l’intérêt de la grisaille ou de la monochromie comme méthode à effet esthétique à part entière. Et l’on découvre ici de belles œuvres de Puvis de Chavannes, des deux Gustave, Doré et Moreau, de Benjamin Constant. Un des tableaux les plus étonnant est celui de Jean-Baptiste Carpeaux : cette Scène d’accouchement toute en suggestion de violence, souffrance et délivrance est très impressionnante.

Mais c’est au XIXe siècle que l’on assume totalement l’intérêt de la grisaille ou de la monochromie comme méthode à effet esthétique à part entière. Et l’on découvre ici de belles œuvres de Puvis de Chavannes, des deux Gustave, Doré et Moreau, de Benjamin Constant. Un des tableaux les plus étonnant est celui de Jean-Baptiste Carpeaux : cette Scène d’accouchement toute en suggestion de violence, souffrance et délivrance est très impressionnante. Inauguré ce soir au Théâtre Mogador à Paris, le Printemps des Poètes va réunir les amoureux de poésie jusqu’au 16 mars autour du thème Eloge de l’autre – Carrefours, croisements, métissages.

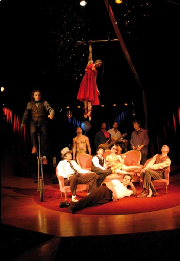

Inauguré ce soir au Théâtre Mogador à Paris, le Printemps des Poètes va réunir les amoureux de poésie jusqu’au 16 mars autour du thème Eloge de l’autre – Carrefours, croisements, métissages. Vous entrerez d’abord sous un premier chapiteau, vaste juste ce qu’il faut, chaleureusement éclairé, on ne peut plus "rond". Dans cette douce température, vous pouvez prendre votre billet, un verre, pourquoi pas votre dîner ou tout simplement vous attabler pour attendre l’heure dite.

Vous entrerez d’abord sous un premier chapiteau, vaste juste ce qu’il faut, chaleureusement éclairé, on ne peut plus "rond". Dans cette douce température, vous pouvez prendre votre billet, un verre, pourquoi pas votre dîner ou tout simplement vous attabler pour attendre l’heure dite. Le Musée National du Moyen-Age fait partie des quatorze musées et monuments nationaux français pour lesquels la gratuité est expérimentée depuis le début de l’année et jusqu’au 30 juin prochain. (1)

Le Musée National du Moyen-Age fait partie des quatorze musées et monuments nationaux français pour lesquels la gratuité est expérimentée depuis le début de l’année et jusqu’au 30 juin prochain. (1) Mots doux ou enflammés, mais mots toujours lyriques, à la fois si près du ridicule et si beaux. Que ne donnerait-on pas pour être dans l’état qui fait jaillir ce mouvement fou, ces mots maladroits, magnifiques, poétiques ?

Mots doux ou enflammés, mais mots toujours lyriques, à la fois si près du ridicule et si beaux. Que ne donnerait-on pas pour être dans l’état qui fait jaillir ce mouvement fou, ces mots maladroits, magnifiques, poétiques ? Les Phéniciens sont connus pour avoir été le peuple de marchands et de navigateurs qui, au cours du 1er millénaire avant J.-C., depuis la côte du Levant (actuel Liban) aux côtes italiennes et espagnoles en passant par le nord de l’Afrique, la Sardaine, les îles égéennes, Malte et Chypre… a essaimé sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. Leur civilisation garde pourtant, aujourd’hui encore, une part de mystère.

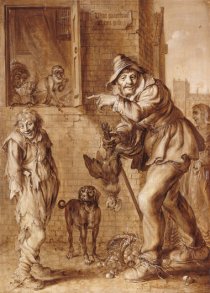

Les Phéniciens sont connus pour avoir été le peuple de marchands et de navigateurs qui, au cours du 1er millénaire avant J.-C., depuis la côte du Levant (actuel Liban) aux côtes italiennes et espagnoles en passant par le nord de l’Afrique, la Sardaine, les îles égéennes, Malte et Chypre… a essaimé sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. Leur civilisation garde pourtant, aujourd’hui encore, une part de mystère. Il aurait pu devenir un peintre de l’Académie Royale et s’en tenir à la peinture de genre en vigueur à l’époque. Au lieu de quoi, il se consacre à une clientèle privée, qui lui permet, semble-t-il, de laisser libre cours à son bon plaisir.

Il aurait pu devenir un peintre de l’Académie Royale et s’en tenir à la peinture de genre en vigueur à l’époque. Au lieu de quoi, il se consacre à une clientèle privée, qui lui permet, semble-t-il, de laisser libre cours à son bon plaisir.