Au tournant du XX° siècle, Paris est une ruche artistique en pleine effervescence, une source d’inspiration extraordinaire pour tout créateur qui veut sortir des modèles existants, dépasser les académismes et inventer sa propre voie.

Paula Becker (1876-1907) connaît cette libération en découvrant Paris au moment de l’Exposition universelle de 1900. Elle vient d’Allemagne, où elle a reçu une éducation artistique dans un milieu cultivé mais modeste, a fait la connaissance de son futur époux Otto Modersohn, peintre paysagiste, dans une colonie d’artistes installée à Worpswede, dans le nord du pays, sorte d’école de Barbizon allemande.

C’est bien la peinture d’avant-garde qui l’attire à Paris lors de ce premier séjour et des trois qui suivront en 1903, 1905 et 1906-1907. Il y a ici la peinture de Cézanne, du Douanier Rousseau, des Nabis, de Gauguin…

Mais à la visite de la superbe exposition du Musée d’art moderne de la Ville de Paris, c’est un style tout à fait propre que l’on découvre. Car découverte il y a, Paula Modersohn-Becker étant largement inconnue du public français faute d’avoir été exposée jusqu’ici. Félicitons donc le MAM pour cette première rétrospective en France de cette figure majeure de la peinture moderne, mais aussi la romancière Marie Darrieussecq, complice de l’exposition et auteur d’une biographie de l’artiste (intitulée Être ici est une splendeur (1) une citation du poète Rainer Maria Rilke, ami de Paula) qui a contribué à mettre en lumière l’œuvre de cette femme peintre largement reconnue dans son pays et considérée comme le précurseur de l’expressionnisme allemand.

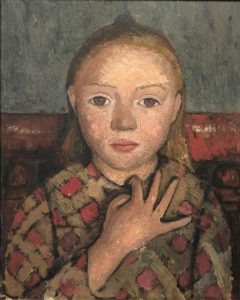

Morte à 31 ans quelques jours après avoir donné naissance à son unique enfant, Paula Modersohn-Becker a produit en 10 ans plus de 500 peintures. L’œuvre qu’elle laisse est étonnante de force, de singularité et de modernité. Elle fait partie de celles que le regard semble n’épuiser jamais et qui s’impriment durablement dans la rétine.

Chez PMB (c’est ainsi qu’elle signait ses tableaux), qu’il s’agisse de portraits, d’auto-portraits, de paysages ou de natures mortes, tout est simplifié. Pas d’histoire, pas de contexte, pas de décor, et une économie extrême du détail.

Ce sont des portraits et auto-portraits en gros plans où la force de l’expression et particulièrement du regard emporte tout, plongeant le spectateur dans le mystère de la pensée et des sentiments du personnage – qu’il s’agisse d’enfants de tous âges, de jeunes filles, de vieilles femmes, d’elle-même.

Ce sont des paysages simplifiés à l’extrême, où apparaît à nouveau l’importance de la couleur, comme dans ses portraits, mais aussi de la ligne. Et des natures mortes – tout aussi fascinantes – où l’on retrouve cette recherche de représentation « brute » du sujet, à travers des formes simplifiées, l’intensité des couleurs, un pinceau aux touches visibles. Et toujours une grande modernité de composition.

L’audace de Paula Modersohn-Becker est évidente aussi, au-delà de sa « manière » à proprement parler, dans le choix de certain de ses sujets : une femme enceinte nue (elle-même, alors qu’elle ne l’est pas, d’ailleurs), une femme nue endormie avec son bébé… ! Révolutionnaire.

En 124 peintures et dessins (très intéressants également, l’artiste ayant toujours accordé une grande importance au dessin), émaillés de photographies et de documents, cette première rétrospective française est le gros coup de cœur de la saison parisienne. A découvrir absolument avant le 21 août.

(1) éditions POL 2016

Paula Modersohn-Becker : l’Intensité d’un regard

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris

11, av. du Président Wilson – 75116 Paris

TLJ de 10 heures à 18 heures sauf lundis, jsq 22 heures le jeudi

Entrée 10 euros (TR 7 euros)

Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture !

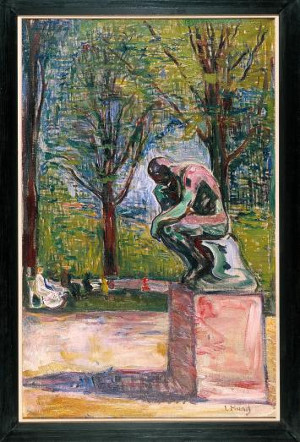

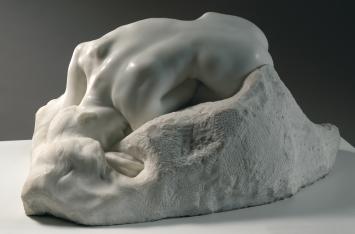

Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture ! Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre.

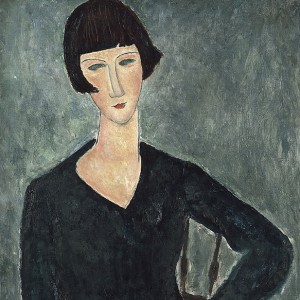

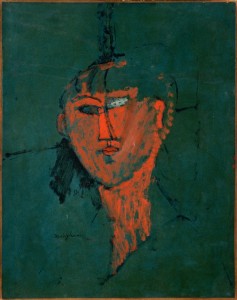

Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre. La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani.

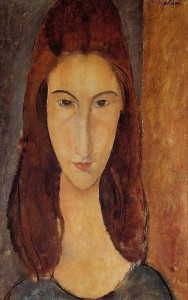

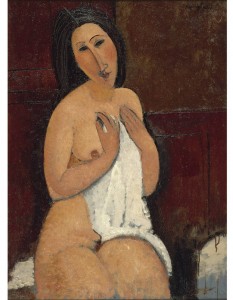

La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani. La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski.

La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski. L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…

L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…

Au tournant du siècle la comtesse Greffulhe (1860-1952) régnait sur la vie mondaine et artistique parisienne. Elle fut immortalisée par Marcel Proust à travers le personnage de la duchesse de Guermantes dans La Recherche. D’où le titre de l’exposition à voir jusqu’au 20 mars : La mode retrouvée.

Au tournant du siècle la comtesse Greffulhe (1860-1952) régnait sur la vie mondaine et artistique parisienne. Elle fut immortalisée par Marcel Proust à travers le personnage de la duchesse de Guermantes dans La Recherche. D’où le titre de l’exposition à voir jusqu’au 20 mars : La mode retrouvée. Exposées pour la première fois, ses robes témoignent de cet éclat. Si la comtesse poursuivait la plus grande élégance, celle-ci ne lui suffisait pas : il lui fallait en outre l’originalité. Son oncle Robert de Montesquiou raconte : « Elle se faisait montrer, chez les couturiers en renom tout ce qui était en vogue ; puis quand elle devenait certaine que fut épuisé le nombre des élucubrations fraîchement vantées, elle levait la séance, en jetant aux faiseurs, persuadés de son édification et convaincus de leur maîtrise, cette déconcertante conclusion : “Faites-moi tout ce que vous voudrez… qui ne soit pas ça !” ».

Exposées pour la première fois, ses robes témoignent de cet éclat. Si la comtesse poursuivait la plus grande élégance, celle-ci ne lui suffisait pas : il lui fallait en outre l’originalité. Son oncle Robert de Montesquiou raconte : « Elle se faisait montrer, chez les couturiers en renom tout ce qui était en vogue ; puis quand elle devenait certaine que fut épuisé le nombre des élucubrations fraîchement vantées, elle levait la séance, en jetant aux faiseurs, persuadés de son édification et convaincus de leur maîtrise, cette déconcertante conclusion : “Faites-moi tout ce que vous voudrez… qui ne soit pas ça !” ». La grande galerie présente une série de robes du soir à se pâmer. Nina Ricci, Jenny, Jeanne Lanvin… beaucoup de noir et d’ivoire ; légèreté, souplesse, drapé, tombé : tout est infiniment recherché, travaillé. Des accessoires sont à voir dans la petite galerie est : admirez la finesse des broderies ornant les gants, les pochettes à lingerie et les bas. Côté ouest, des photographies de la comtesse (notamment de Otto et Paul Nadar) permettent de se rendre compte de son allure et de son sens de la mise en scène.

La grande galerie présente une série de robes du soir à se pâmer. Nina Ricci, Jenny, Jeanne Lanvin… beaucoup de noir et d’ivoire ; légèreté, souplesse, drapé, tombé : tout est infiniment recherché, travaillé. Des accessoires sont à voir dans la petite galerie est : admirez la finesse des broderies ornant les gants, les pochettes à lingerie et les bas. Côté ouest, des photographies de la comtesse (notamment de Otto et Paul Nadar) permettent de se rendre compte de son allure et de son sens de la mise en scène. Situé à deux pas de l’adorable place Fürstenberg, caché au milieu de boutiques proposant de somptueuses étoffes, le petit Musée Eugène Delacroix est lui-même l’écrin d’un adorable jardin, aussi minuscule que charmant. C’est l’artiste qui l’a conçu lorsqu’il s’est installé à cette adresse en 1957, alors qu’il venait (enfin !) d’être élu à l’Académie des Beaux-Arts (sur ce musée,

Situé à deux pas de l’adorable place Fürstenberg, caché au milieu de boutiques proposant de somptueuses étoffes, le petit Musée Eugène Delacroix est lui-même l’écrin d’un adorable jardin, aussi minuscule que charmant. C’est l’artiste qui l’a conçu lorsqu’il s’est installé à cette adresse en 1957, alors qu’il venait (enfin !) d’être élu à l’Académie des Beaux-Arts (sur ce musée, Cette façade a sans doute constitué le point de départ de cette exposition, au sujet inédit : la mise en lumière des rapports de Delacroix, artiste romantique, avec l’Antiquité. Installé dans l’appartement et l’atelier de l’artiste, le parcours montre d’une part comment Eugène Delacroix a « connu » l’Antiquité et, d’autre part, les créations que celle-ci lui a inspiré.

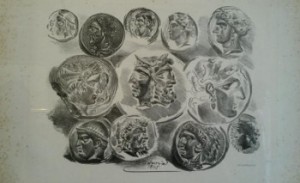

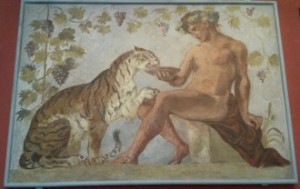

Cette façade a sans doute constitué le point de départ de cette exposition, au sujet inédit : la mise en lumière des rapports de Delacroix, artiste romantique, avec l’Antiquité. Installé dans l’appartement et l’atelier de l’artiste, le parcours montre d’une part comment Eugène Delacroix a « connu » l’Antiquité et, d’autre part, les créations que celle-ci lui a inspiré. Dans ses œuvres, cette admiration pour l’Antique se manifeste dans le choix de ses thèmes (les fresques pour le Salon du Roi au palais Bourbon : Anacréon, Bacchus et Leda) comme dans sa manière (la représentation de nus sculpturaux). Un autre type de création mérite ici d’être découvert : ses dessins et lithographies de médailles grecques et romaines, qu’il assemble dans un travail de composition très convaincant. Tout aussi réussie est la représentation des médailles elles-mêmes, tant dans l’expression des figures que dans le modelé des corps et la vivacité des mouvements. « Imiter sans être imitateur » était, paraît-il, l’un de ses leitmotiv. L’instructive et plaisante visite de cette exposition montre qu’il a su parfaitement y être fidèle.

Dans ses œuvres, cette admiration pour l’Antique se manifeste dans le choix de ses thèmes (les fresques pour le Salon du Roi au palais Bourbon : Anacréon, Bacchus et Leda) comme dans sa manière (la représentation de nus sculpturaux). Un autre type de création mérite ici d’être découvert : ses dessins et lithographies de médailles grecques et romaines, qu’il assemble dans un travail de composition très convaincant. Tout aussi réussie est la représentation des médailles elles-mêmes, tant dans l’expression des figures que dans le modelé des corps et la vivacité des mouvements. « Imiter sans être imitateur » était, paraît-il, l’un de ses leitmotiv. L’instructive et plaisante visite de cette exposition montre qu’il a su parfaitement y être fidèle.