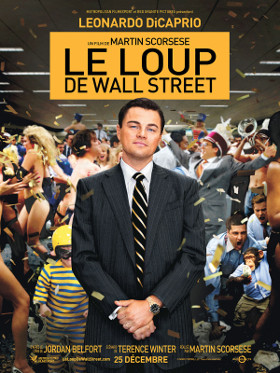

C’est à la grande délinquance en col blanc que Scorsese s’en prend cette fois, en s’emparant du personnage de Jordan Belfort, trader indécemment enrichi au cours des années 80 et 90 en arnaquant l’actionnariat, puis tombé autant du fait de ses propres excès que de celui des enquêteurs du FBI.

C’est à la grande délinquance en col blanc que Scorsese s’en prend cette fois, en s’emparant du personnage de Jordan Belfort, trader indécemment enrichi au cours des années 80 et 90 en arnaquant l’actionnariat, puis tombé autant du fait de ses propres excès que de celui des enquêteurs du FBI.

La fresque que déroule Martin Scorsese n’a pas la riche trame narrative de ses très grands films comme Casino, car ici l’histoire est des plus ténues : grandeur et décadence d’un truand adulé. On peut reconnaître aussi que le réalisateur n’avait peut-être pas besoin de 3h pour réussir sa brillante démonstration : allégé d’une bonne demi-heure, elle n’aurait certainement rien perdu de son efficacité.

Malgré ces réserves, Le loup de Wall Street est un film magnifique. Magnifique d’abord par sa noirceur, totale dans cette opulence

ensoleillée : sans juger en apparence, en montrant la monstruosité sans pudibonderie, Scorsese dresse un tableau éloquent du cynisme d’un monde où l’argent tient lieu d’unique loi, où ce qu’on appelle réussite et richesse font tomber dans l’addiction de toutes sortes de poudres et du sexe, dans des états d’où toute humanité semble s’être retirée.

Magnifique ensuite par ses acteurs (dont Matthew McConaughey, qui fait une ahurissante prestation au début du film), et évidemment tout particulièrement son acteur principal, Leonardo DiCaprio qui, de film en film, n’en finit plus de susciter étonnement et admiration. Ici il donne à lire sur le visage de Jordan Belfort toute la palette des émotions, de la fatuité la plus insupportable au désarroi le plus profond – celui d’une personne comme « retirée

d’elle-même ».

Magnifique enfin pas sa réalisation : Le loup de Wall Street a le brio d’un Scorsese encore au sommet de son art, à tel point qu’à certains moments, ceux où l’on trouve le contenu des scènes quelque peu répétitif, on se contente d’admirer les plans, et de cela « seulement », on se régale…

Le loup de Wall Street

De Martin Scorsese

Avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey

Durée 2 h 59

Sorti en salles le 25 décembre 2013

De ce que l’on comprend, quelque part sur le delta du Tigre dans un marais argentin où sévissent les caïmans, une poignée de folles honorent la fée cinéma, dans l’adoration de Lana

De ce que l’on comprend, quelque part sur le delta du Tigre dans un marais argentin où sévissent les caïmans, une poignée de folles honorent la fée cinéma, dans l’adoration de Lana Où se cachent les œuvres d’art contemporain quand elles ne sont pas dans les appartements privés, les galeries et quelques musées ?

Où se cachent les œuvres d’art contemporain quand elles ne sont pas dans les appartements privés, les galeries et quelques musées ? De l’œuvre n°1, Holey Glory,(navire sur roues) présentée par le FRAC Languedoc-Roussillon aux vidéos de Dora Garcia (webcam installée dans une salle d’exposition), qui nous vient du FRAC Lorraine, les occasions ne manquent pas de s’interroger sur la place de l’art dans nos vies. Nous ne nous arrêterons que sur un aspect qui saute aux yeux : le contemporain est largement le passé qui va advenir.

De l’œuvre n°1, Holey Glory,(navire sur roues) présentée par le FRAC Languedoc-Roussillon aux vidéos de Dora Garcia (webcam installée dans une salle d’exposition), qui nous vient du FRAC Lorraine, les occasions ne manquent pas de s’interroger sur la place de l’art dans nos vies. Nous ne nous arrêterons que sur un aspect qui saute aux yeux : le contemporain est largement le passé qui va advenir. Parmi toutes les expositions vues à Paris depuis la rentrée, plus belles les unes que les autres, celle du Louvre tient une place à part.

Parmi toutes les expositions vues à Paris depuis la rentrée, plus belles les unes que les autres, celle du Louvre tient une place à part. La Renaissance, c’est un bouleversement artistique qui voit l’individu mis au centre des préoccupations dans le courant des idées humanistes, de la redécouverte des Antiquités grecque et romaine, aussi bien dans le domaine politique que formel (les deux n’étant pas dénués de liens), mais aussi dans le contexte de recherches et de découvertes plus techniques comme celle de la perspective linéaire.

La Renaissance, c’est un bouleversement artistique qui voit l’individu mis au centre des préoccupations dans le courant des idées humanistes, de la redécouverte des Antiquités grecque et romaine, aussi bien dans le domaine politique que formel (les deux n’étant pas dénués de liens), mais aussi dans le contexte de recherches et de découvertes plus techniques comme celle de la perspective linéaire. A travers cette passionnante exposition à voir jusqu’au 26 janvier prochain, le Musée du Luxembourg à Paris se propose de répondre à la question : comment les artistes de la Renaissance ont-ils représenté le rêve ?

A travers cette passionnante exposition à voir jusqu’au 26 janvier prochain, le Musée du Luxembourg à Paris se propose de répondre à la question : comment les artistes de la Renaissance ont-ils représenté le rêve ? Dans un registre toujours religieux mais plus politique, impossible de passer à côté du Rêve de Philippe II du Greco, prêté par le Monastère royal de l’Escorial à Madrid et montré pour la première fois en France. Les couleurs d’une modernité incroyable, presque acidulées, l’habile et audacieuse composition et la puissance iconographique jusque dans les détails feraient presque tomber à genoux, à l’exemple de son commanditaire figuré au premier plan.

Dans un registre toujours religieux mais plus politique, impossible de passer à côté du Rêve de Philippe II du Greco, prêté par le Monastère royal de l’Escorial à Madrid et montré pour la première fois en France. Les couleurs d’une modernité incroyable, presque acidulées, l’habile et audacieuse composition et la puissance iconographique jusque dans les détails feraient presque tomber à genoux, à l’exemple de son commanditaire figuré au premier plan. C’est l’histoire d’un petit garçon toujours fourré dans les jupes de sa mère pendant que ses deux frères se battent et fument et cachette. Qui apprend à danser les sévillanes alors que les deux grands découvrent les sports de l’extrême avec leur père. Un petit garçon qui a deux idoles dans sa vie : sa mère et Sisi.

C’est l’histoire d’un petit garçon toujours fourré dans les jupes de sa mère pendant que ses deux frères se battent et fument et cachette. Qui apprend à danser les sévillanes alors que les deux grands découvrent les sports de l’extrême avec leur père. Un petit garçon qui a deux idoles dans sa vie : sa mère et Sisi. Né à Lausanne en 1865, Félix Edouard Vallotton s’installe à Paris en 1882, fait de la France son pays d’adoption et s’y éteint en 1925 à l’âge de 60 ans.

Né à Lausanne en 1865, Félix Edouard Vallotton s’installe à Paris en 1882, fait de la France son pays d’adoption et s’y éteint en 1925 à l’âge de 60 ans.

Superbe. Tel est le mot qui vient aux lèvres en sortant, émerveillé et ravi, de la rétrospective à voir absolument au Grand Palais d’ici le 6 janvier prochain.

Superbe. Tel est le mot qui vient aux lèvres en sortant, émerveillé et ravi, de la rétrospective à voir absolument au Grand Palais d’ici le 6 janvier prochain. On garde grand souvenir de

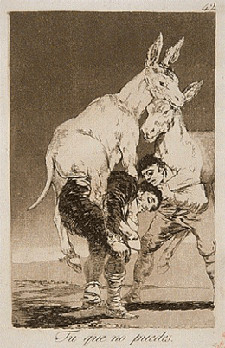

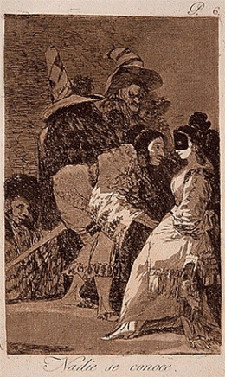

On garde grand souvenir de  Côté peintures, à côté de quelques tableaux religieux, on se régale de ravissantes scènes de la vie quotidienne, avant d’aborder les grands portraits de Goya. Peintre officiel de la Cour, Goya tirait de ce genre l’essentiel de ses revenus et peignait aussi bien Charles III en chasseur que des intimes. Parmi les caractéristiques les plus admirables de ces portraits, on retiendra sans doute la force d’expression, à l’image d’une Marquise de Villafranca en veuve aux yeux de jais d’une présence extraordinaire par son seul regard.

Côté peintures, à côté de quelques tableaux religieux, on se régale de ravissantes scènes de la vie quotidienne, avant d’aborder les grands portraits de Goya. Peintre officiel de la Cour, Goya tirait de ce genre l’essentiel de ses revenus et peignait aussi bien Charles III en chasseur que des intimes. Parmi les caractéristiques les plus admirables de ces portraits, on retiendra sans doute la force d’expression, à l’image d’une Marquise de Villafranca en veuve aux yeux de jais d’une présence extraordinaire par son seul regard. Avec sa très belle exposition à voir jusqu’au 13 janvier prochain, le Musée Guimet rend hommage à Louis Delaporte (1842-1925) qui, à partir des années 1870 et jusqu’à la fin de sa vie dans les années 1920 n’eût de cesse de promouvoir les merveilles des temples d’Angkor en Europe.

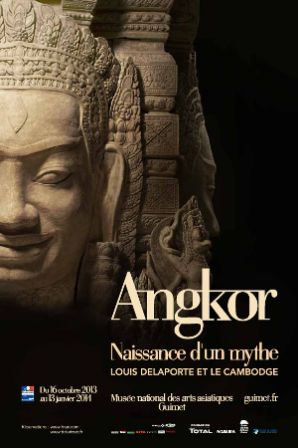

Avec sa très belle exposition à voir jusqu’au 13 janvier prochain, le Musée Guimet rend hommage à Louis Delaporte (1842-1925) qui, à partir des années 1870 et jusqu’à la fin de sa vie dans les années 1920 n’eût de cesse de promouvoir les merveilles des temples d’Angkor en Europe.