Quelle magnifique rétrospective ! Quelques 200 photographies, du jamais vu en France, de quoi retrouver les clichés les plus célèbres de Diane Arbus, mais surtout l’occasion d’en découvrir bien davantage.

Quelle magnifique rétrospective ! Quelques 200 photographies, du jamais vu en France, de quoi retrouver les clichés les plus célèbres de Diane Arbus, mais surtout l’occasion d’en découvrir bien davantage.

Le parcours de l’exposition est simple et original : les photographies sont accrochées les unes à la suite des autres sans explication, section thématique ni ordre chronologique.

Puis deux salles présentent la vie, l’œuvre et les écrits de la photographe américaine née en 1923 et suicidée en 1971, sans qu’aucun éclaircissement sur cette fin tragique ne soit en définitive délivré. Cela étant, cette section finale est riche en enseignements et même ne laisse pas de surprendre.

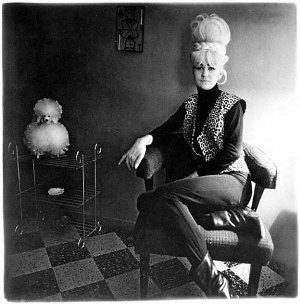

Il faut commencer par quelques mots sur les photos elles-mêmes : Diane Arbus a photographié tout ce que les Etats-Unis des années 1950 et 1960 comptait de marginaux, incertains, curiosités : des géants et des lilliputiens, des jumeaux et des fœtus siamois, des travestis et des hermaphrodites, des bêtes de foire, des aveugles, des nudistes et des homosexuels… en un mot, tout ce qui de près ou de loin tenait de la "monstruosité" est passé sous l’œil sans concession, mais sans cruauté non plus de Diane Arbus.

Il y a aussi tous ceux qui portent des masques, véritables ou de circonstance, comme ces étranges lunettes en forme d’oiseaux ; ceux qui se "déguisent" dans de drôles de manteaux ou sous d’impressionnantes coiffes ; ceux et celles qui se fardent à l’excès, montent leur chevelure en haute choucroute…

Ce goût pour le travestissement, la photographe le trouve parfois dans une simple grimace, comme celle de l’enfant à la grenade que l’on a vu un peu partout ces derniers temps.

Quant aux veines de la différence et de l’anormalité, elle les poursuit jusqu’à la radicalité en réalisant une série sur les handicapés mentaux à la fin de sa vie.

A la vue de tels sujets, on imagine chez cette femme qui s’est donné la mort à l’âge de 48 ans un tempérament fragile, voir un penchant morbide.

A la vue de tels sujets, on imagine chez cette femme qui s’est donné la mort à l’âge de 48 ans un tempérament fragile, voir un penchant morbide.

Les éléments biographiques présentés en fin de parcours rectifient ces a priori. Mariée deux fois, mère de famille, bosseuse, passionnée dans ses entreprises, reconnue dans son travail, Diane Arbus semble au contraire avoir mené une vie tonique, pleine d’allant et d’envies. Son propos, très social, parfois sociologique, éclaire merveilleusement son œuvre. Elle évoque les minorités avec beaucoup de simplicité. Loin du sentiment de compassion que l’on éprouve en regardant bien de ses clichés, Diane Arbus à l’inverse "dé-problématise" ses sujets. Sur les photos de concours de beauté ou de Monsieur Muscle, où elle nous place au niveau des spectateurs, en position de voyeur un peu gêné, elle tient un discours beaucoup plus large : elle inscrit en effet ces photos dans le cadre d’un inventaire de tout ce que la société américaine compte de rites et les appréhende de façon positive.

Le décalage entre ce que nous avons éprouvé en regardant son œuvre et ses propos apparemment tranquilles interdisent toute interprétation biographique de son travail, autant qu’il nous interroge sur notre propre perception et notre réception de ce que l’on appelle "la différence".

Diane Arbus

Jeu de Paume

1, place de la Concorde – Paris 8ème

Entrée 8,5 € (TR (5,5 €)

Consulter les nouveaux horaires sur le site du Jeu de Paume

Jusqu’au 5 février 2012

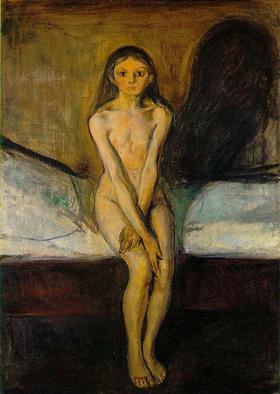

Il ne reste plus beaucoup de temps pour aller voir l’exceptionnelle exposition Munch (1863-1944) au centre Pompidou, qui fermera ses portes le 9 janvier prochain.

Il ne reste plus beaucoup de temps pour aller voir l’exceptionnelle exposition Munch (1863-1944) au centre Pompidou, qui fermera ses portes le 9 janvier prochain. La neige, une autre voie magnifiquement exploitée par le peintre Norvégien, jamais en tant que sujet mais toujours au service du sujet. Voir par exemple sa scène inspirée de Van Gogh La nuit étoilée : une splendeur placée en face d’une autre Le Soleil, et dont, de l’une comme de l’autre, l’on est bien en peine de s’éloigner…

La neige, une autre voie magnifiquement exploitée par le peintre Norvégien, jamais en tant que sujet mais toujours au service du sujet. Voir par exemple sa scène inspirée de Van Gogh La nuit étoilée : une splendeur placée en face d’une autre Le Soleil, et dont, de l’une comme de l’autre, l’on est bien en peine de s’éloigner… Quiconque a vu à Florence les fresques de Fra Angelico ornant le cloître, la salle capitulaire et les 44 cellules du couvent de San Marco n’a pu qu’en garder un souvenir ébloui. Près de 600 ans après leur exécution, elles imposent encore leur incroyable force, faite de sobriété, de sérénité et de douceur.

Quiconque a vu à Florence les fresques de Fra Angelico ornant le cloître, la salle capitulaire et les 44 cellules du couvent de San Marco n’a pu qu’en garder un souvenir ébloui. Près de 600 ans après leur exécution, elles imposent encore leur incroyable force, faite de sobriété, de sérénité et de douceur.

Ah, Marivaux, sa finesse psychologique, son sens de l’intrigue, maître dans l’art du jeu, de la dissimulation, et des faux-semblants ! Orfèvre de la langue, il demeure obstinément à la mode, l’un des classiques les plus présents aujourd’hui, souvent joué par et pour les lycéens – ce qui n’avait pas échappé au cinéaste de L’Esquive, Abdellatif Kechiche, qui en 2004 avait mis en scène des jeunes de banlieue s’essayant au Jeu de l’amour et du hasard. Mais si les pièces de cette star de la comédie du XVIIIème siècle continuent de plaire à tous en ce début de XXIème siècle c’est parce qu’à travers leurs dialogues enlevés et aux atours légers, elles sont une ode à la noblesse des sentiments, à l’authenticité de l’amour et à ses élans vrais.

Ah, Marivaux, sa finesse psychologique, son sens de l’intrigue, maître dans l’art du jeu, de la dissimulation, et des faux-semblants ! Orfèvre de la langue, il demeure obstinément à la mode, l’un des classiques les plus présents aujourd’hui, souvent joué par et pour les lycéens – ce qui n’avait pas échappé au cinéaste de L’Esquive, Abdellatif Kechiche, qui en 2004 avait mis en scène des jeunes de banlieue s’essayant au Jeu de l’amour et du hasard. Mais si les pièces de cette star de la comédie du XVIIIème siècle continuent de plaire à tous en ce début de XXIème siècle c’est parce qu’à travers leurs dialogues enlevés et aux atours légers, elles sont une ode à la noblesse des sentiments, à l’authenticité de l’amour et à ses élans vrais. L’Epreuve, c’est celle qu’inflige Lucidor, citadin fortuné, à sa bien-aimée Angélique, bourgeoise de campagne, en lui envoyant un faux prétendant en la personne de Frontin son valet déguisé, prétendument richissime et très épris. Si elle accepte, c’est que ses sentiments pour Lucidor ne sont pas véritables… Autour du trio, la suivante d’Angélique, qui croît reconnaître le coquin, et Blaise, fermier cupide et lourdaud, joué pour notre plus grand plaisir par Guillaume Marquet (Molière 2011 du jeune talent masculin pour son interprétation dans Feydeau). Lui et Franck Michaux, irrésistible valet dans les deux pièces, ont tout le talent requis pour interpréter ces rôles de bouffons, volontaires ou malgré eux. Si le reste de la distribution est aussi à l’aise, la réserve vient plutôt de la mise en scène. Ce ne sont pas les intrusions contemporaines qui gênent, mais plutôt le ton et le rythme choisis par Agathe Alexis : à toute vitesse, façon boulevard. Marivaux mérite plus d’égards : ses répliquent se savourent, il faut donc les entendre ; et les ressorts dramatiques ne nécessitent nullement de sacrifier à la convention boulevardière.

L’Epreuve, c’est celle qu’inflige Lucidor, citadin fortuné, à sa bien-aimée Angélique, bourgeoise de campagne, en lui envoyant un faux prétendant en la personne de Frontin son valet déguisé, prétendument richissime et très épris. Si elle accepte, c’est que ses sentiments pour Lucidor ne sont pas véritables… Autour du trio, la suivante d’Angélique, qui croît reconnaître le coquin, et Blaise, fermier cupide et lourdaud, joué pour notre plus grand plaisir par Guillaume Marquet (Molière 2011 du jeune talent masculin pour son interprétation dans Feydeau). Lui et Franck Michaux, irrésistible valet dans les deux pièces, ont tout le talent requis pour interpréter ces rôles de bouffons, volontaires ou malgré eux. Si le reste de la distribution est aussi à l’aise, la réserve vient plutôt de la mise en scène. Ce ne sont pas les intrusions contemporaines qui gênent, mais plutôt le ton et le rythme choisis par Agathe Alexis : à toute vitesse, façon boulevard. Marivaux mérite plus d’égards : ses répliquent se savourent, il faut donc les entendre ; et les ressorts dramatiques ne nécessitent nullement de sacrifier à la convention boulevardière. Les acteurs de bonne foi est une véritable perle, dont l’intrigue repose sur une comédie que doit jouer une troupe cocasse, menée par le valet de Mme Amelin, laquelle a décidé, pour amuser la noce de son neveu, et notamment la future belle-mère Mme Argante, de faire donner quelque pochade impromptue. Les répétitions commencent, les acteurs s’emmêlent entre fiction et réalité, la future belle-mère s’offusque, mais Mme Amelin est résolue, face au manque de goût de cette dernière, à faire jouer la comédie coûte que coûte, quitte à jouer elle-même et au détriment de Mme Argante…

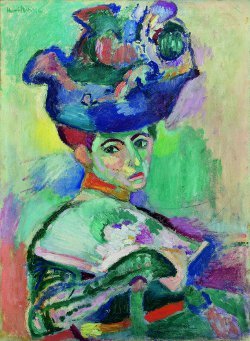

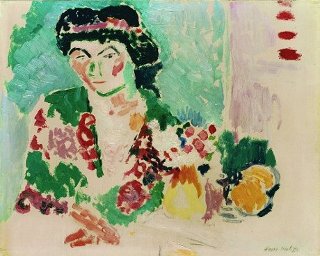

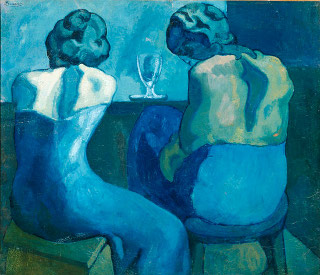

Les acteurs de bonne foi est une véritable perle, dont l’intrigue repose sur une comédie que doit jouer une troupe cocasse, menée par le valet de Mme Amelin, laquelle a décidé, pour amuser la noce de son neveu, et notamment la future belle-mère Mme Argante, de faire donner quelque pochade impromptue. Les répétitions commencent, les acteurs s’emmêlent entre fiction et réalité, la future belle-mère s’offusque, mais Mme Amelin est résolue, face au manque de goût de cette dernière, à faire jouer la comédie coûte que coûte, quitte à jouer elle-même et au détriment de Mme Argante… Il semble qu’à jamais ces tableaux resteront dans notre mémoire. Ces paysages de Matisse, sa Femme au chapeau, son Nu bleu, ces portraits de Picasso, son Meneur de cheval nu, cette Femme renversée de Degas, cette Sieste de Bonnard, cette Femme de l’artiste dans un fauteuil de Cézanne…

Il semble qu’à jamais ces tableaux resteront dans notre mémoire. Ces paysages de Matisse, sa Femme au chapeau, son Nu bleu, ces portraits de Picasso, son Meneur de cheval nu, cette Femme renversée de Degas, cette Sieste de Bonnard, cette Femme de l’artiste dans un fauteuil de Cézanne… En témoignent les photos de l’appartement de la rue de Fleurus, dans le 6ème arrondissement, où Gertrude tenait salon, réunissant le samedi soir hommes et femmes de pinceau comme de plume et amateurs éclairés : les tableaux d’avant-garde surplombaient des meubles d’inspiration médiévale, des statues de toutes époques, et côtoyaient des primitifs italiens.

En témoignent les photos de l’appartement de la rue de Fleurus, dans le 6ème arrondissement, où Gertrude tenait salon, réunissant le samedi soir hommes et femmes de pinceau comme de plume et amateurs éclairés : les tableaux d’avant-garde surplombaient des meubles d’inspiration médiévale, des statues de toutes époques, et côtoyaient des primitifs italiens. Mais à l’époque, c’était tout autre chose, c’était une entreprise de pionniers, d’inventeurs au sens premier du terme. Cette aventure a eu lieu dans l’enthousiasme et avec ce qu’il fallait d’émulation : la confrontation de Picasso et de Matisse a bien pris racine dans le salon des Stein, où l’un et l’autre étaient exposés et se rendaient.

Mais à l’époque, c’était tout autre chose, c’était une entreprise de pionniers, d’inventeurs au sens premier du terme. Cette aventure a eu lieu dans l’enthousiasme et avec ce qu’il fallait d’émulation : la confrontation de Picasso et de Matisse a bien pris racine dans le salon des Stein, où l’un et l’autre étaient exposés et se rendaient. Il est malgré tout un choc qui demeure, pas celui de l’avant-garde, mais celui de la beauté pure que l’exposition du Grand Palais sait rendre, ne cherchant rien d’autre qu’à accrocher les peintures sur de grands murs blancs, regroupées par artistes et par style, simplement.

Il est malgré tout un choc qui demeure, pas celui de l’avant-garde, mais celui de la beauté pure que l’exposition du Grand Palais sait rendre, ne cherchant rien d’autre qu’à accrocher les peintures sur de grands murs blancs, regroupées par artistes et par style, simplement.