Si vous avez envie de peinture mais craignez de rencontrer la foule chez Picasso & Co, profitez donc de la lumière automnale et de ces belles journées pour aller vous perdre dans le jardin aquatique de M. Monet.

Si vous avez envie de peinture mais craignez de rencontrer la foule chez Picasso & Co, profitez donc de la lumière automnale et de ces belles journées pour aller vous perdre dans le jardin aquatique de M. Monet.

L’Orangerie, construite sous Napoléon III pour y entreposer les plantes fragiles du jardin des Tuileries pendant l’hiver abrite depuis en 1927 les Nymphéas de Claude Monet. Une installation conforme au vœu de l’artiste, qui avait décidé, dès les années 1910, de les offrir à l’Etat. Les deux salles en ellipse qui en sont tapissées (les toiles ont été marouflées à même les murs) ont été créées spécialement à cet effet.

Les travaux aboutis en 2006 ont permis de mettre fin aux errements qui perduraient depuis les années 1960, époque où, pour accueillir la donation Walter-Guillaume, des aménagements avaient privé les Nymphéas de leur positionnement de choix.

Ils sont désormais et comme à l’origine superbement et simplement éclairés à la lumière du jour, offerts à la contemplation du visiteur venu ici se poser un peu, se fondre dans ces étendues de couleurs, d’eaux et de végétaux. Il y reviendra certainement tant est vrai qu‘"un paysage ne vous imprègne pas en un jour".

Monet a prononcé cette phrase magnifique et prometteuse pour expliquer les quatre années qu’il a laissé passer entre la création de son "jardin d’eau" à Giverny et le début de son entreprise picturale. Sa justification s’est d’ailleurs avérée prophétique puisque de 1897 à sa mort en 1926, il ne cessa de peindre encore et toujours le jardin de sa propriété des bords de Seine, avec son pont japonais, ses iris et ses nénuphars blancs.

Si cette longue fresque d’eau (91 mètres de long au total des huit compositions) est si apaisante, les teintes de bleu constellé de blanc, de vert, de brun et parfois de rose n’y sont pas pour rien ; on est loin du verdâtre morbide des eaux stagnantes. Ici se reflètent les nuages, une ondulation douce semble parcourir le bassin, les fleurs éclore, les saules pleureurs couler avec une tranquillité extrême, la nature suivre son lent mouvement.

Un temps, en 1909, Claude Monet avait envisagé "d’employer à la décoration d’un salon ce thème des nymphéas : transporté le long des murs, enveloppant toutes les parois de son unité, il aurait procuré l’illusion d’un tout sans fin, d’une onde sans horizon et sans rivage ; les nerfs surmenés par le travail se seraient détendus là, selon l’exemple reposant de ces eaux stagnantes et, à qui l’eût habitée, cette pièce aurait offert l’asile d’une méditation paisible au centre d’un aquarium fleuri".

Le peintre a fait mieux que cela, en offrant au public ce moment de grâce qu’il a si bien décrit et qui, un siècle après, lui est toujours aussi nécessaire.

Musée de l’Orangerie

Jardin des Tuileries – 75001 Paris

TLJ sf le mardi, le 1er mai et le 25 décembre, de 9 h à 18 h

Métro : 1, 8, 12 station Concorde

Bus : 24, 42, 52, 72, 73, 84, 94 arrêt Concorde

Entrée : 7,5 € (TR : 5,5 €)

Gratuit le premier dimanche de chaque mois

Les dessins au pastel, apparus au XVème siècle, adorés au XVIIIème avec Chardin et autres Quentin de La Tour, puis délaissés par le le néo-classicisme ont connu un regain d’intérêt dans la seconde moitié du XIXème siècle.

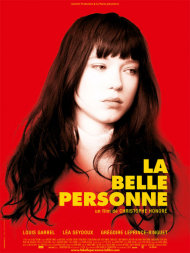

Les dessins au pastel, apparus au XVème siècle, adorés au XVIIIème avec Chardin et autres Quentin de La Tour, puis délaissés par le le néo-classicisme ont connu un regain d’intérêt dans la seconde moitié du XIXème siècle. C’est un film qui laisse un peu perplexe.

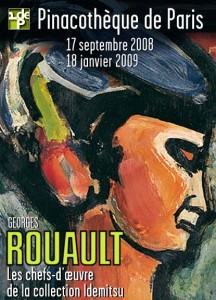

C’est un film qui laisse un peu perplexe. Peintre catholique adepte des couleurs sombres, ne se rattachant clairement à aucun grand courant pictural du XXème siècle, Georges Rouault (1871-1958) n’est pas a priori un peintre des plus attrayants.

Peintre catholique adepte des couleurs sombres, ne se rattachant clairement à aucun grand courant pictural du XXème siècle, Georges Rouault (1871-1958) n’est pas a priori un peintre des plus attrayants. Ce vendredi 3 octobre, Cinespaña redémarre pour une treizième édition de promotion du cinéma espagnol en France.

Ce vendredi 3 octobre, Cinespaña redémarre pour une treizième édition de promotion du cinéma espagnol en France. A la suite de questions posées par certains lecteurs, la nouvelle est confirmée :

A la suite de questions posées par certains lecteurs, la nouvelle est confirmée :  Chapelle des Recollets, Maison de l’Artchitecture, près de la gare de l’Est à Paris.

Chapelle des Recollets, Maison de l’Artchitecture, près de la gare de l’Est à Paris. On peut reprocher à jacques Garcia la folie des grandeurs de ses décors, leur côté ostentatoire, voire "nouveau riche". Une impression que donnent parfois les lieux à la mode qu’il a griffés depuis une dizaine d’années.

On peut reprocher à jacques Garcia la folie des grandeurs de ses décors, leur côté ostentatoire, voire "nouveau riche". Une impression que donnent parfois les lieux à la mode qu’il a griffés depuis une dizaine d’années. Le 12 novembre 1938 à Berlin, deux jours après la Nuit de cristal déclenchée par Goebbels, les hauts dignitaires nazis se réunissent autour de Goering pour décider des conditions d’indemnisation des commerçants juifs dont les magasins ont été mis à sac, et, plus largement des "mesures économiques" à prendre contre les juifs.

Le 12 novembre 1938 à Berlin, deux jours après la Nuit de cristal déclenchée par Goebbels, les hauts dignitaires nazis se réunissent autour de Goering pour décider des conditions d’indemnisation des commerçants juifs dont les magasins ont été mis à sac, et, plus largement des "mesures économiques" à prendre contre les juifs. A quoi sert La Princesse de Clèves, sauf à encombrer l’esprit de fonctionnaires inconséquemment recrutés ?

A quoi sert La Princesse de Clèves, sauf à encombrer l’esprit de fonctionnaires inconséquemment recrutés ?