Faut-il être passionné par l’histoire de l’industrie du caoutchouc pour prendre plaisir à la lecture du Goncourt 1988 ? Peut-être. En tout cas, si ce n’est pas le cas, il est bien difficile de suivre avec intérêt les péripéties de la vie de Gabriel Orsenna, né dans les années 80 du 19ème siècle et que nous accompagnons jusqu’aux années 50 du 20ème.

Faut-il être passionné par l’histoire de l’industrie du caoutchouc pour prendre plaisir à la lecture du Goncourt 1988 ? Peut-être. En tout cas, si ce n’est pas le cas, il est bien difficile de suivre avec intérêt les péripéties de la vie de Gabriel Orsenna, né dans les années 80 du 19ème siècle et que nous accompagnons jusqu’aux années 50 du 20ème.

La thématique permet à notre héros de connaître le Brésil, région d’origine de l’hévéa, puis Clermont-Ferrand, capitale du pneumatique, et divers lieux de compétition automobile ou cycliste dans lesquels doivent être mises à l’épreuve les innovations technologiques caoutchouteuses.

La vie intime de Gabriel est placée, on ne s’en étonnera pas, sous le signe du rebondissement : son père rebondit de femme en femme, tandis que lui-même n’hésite pas entre Clara et Ann, les deux sœurs avec lesquelles il partage sa vie au gré de leurs intermittentes rencontres.

Ce très long roman semble fait de fiches de préparation de concours aux Grandes Ecoles, à condition toutefois que ces derniers concernent la petite histoire: par exemple celle de la course cycliste « circuit des champs de bataille » de 1919, ou celle de Freud vivant lui aussi entre deux sœurs, ou celle de l’opposition surréaliste à l’exposition coloniale de 1931, ou encore sur les Six Jours du Vel d’hiv à Paris, sur les soins du corps féminin dans les années 20… Nous sommes saturés d’informations dont nous ne savons que faire.

Si nous lisons « il faut faire de sa vie une exposition universelle », nous nous demandons si nous avons ici exposée la bonne méthode. Le statut du texte est lui-même déroutant : la plus grande partie est écrite à la troisième personne, mais Gabriel intervient fréquemment en tant que « je ». De plus, on croit comprendre qu’il s’agit d’un manuscrit lu par les deux sœurs, puisqu’il leur arrive de laisser des notes en bas de page, ou même, bien curieusement, d’intervenir au sein du texte.

Mais c’est sans doute la plasticité des personnages qui nous empêche d’adhérer vraiment au roman, car ils n’ont pas assez de solidité, de force, pour tenir la distance des près de 700 pages. Le style lui-même, léger, sous le mode dominant de la plaisanterie, n’aide pas à s’arrêter vraiment sur une histoire qui reste caoutchouteuse de bout en bout.

Andreossi

L’exposition coloniale, Erik Orsenna

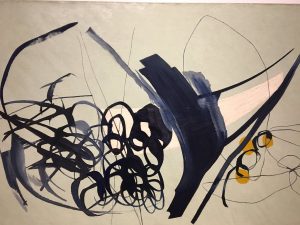

Jean-Yves nous ramène de Bretagne une belle idée d’excursion en cette fin d’hiver : l’exposition consacrée à Hartung et d’autres peintres lyriques à Landerneau. Merci Jean-Yves de nous faire partager ce coup de coeur !

Jean-Yves nous ramène de Bretagne une belle idée d’excursion en cette fin d’hiver : l’exposition consacrée à Hartung et d’autres peintres lyriques à Landerneau. Merci Jean-Yves de nous faire partager ce coup de coeur ! L’exposition se poursuit en survolant la production d’Hartung dans l’immédiat après-guerre pour s’attarder sur les réalisations de la fin des années 1950 et des années 1960 lorsque la technique du peintre évolue : plus sûr de son geste, l’artiste explore une nouvelle méthode de mise à distance et n’hésite pas à employer divers instruments inattendus (pistolets de carrossier, lames ou râteaux). La recherche constante de nouvelles méthodes le conduira plus tard à employer un spray pour pulvériser de la peinture acrylique sur la toile, voire à frapper celle-ci au moyen de balais de genêt…

L’exposition se poursuit en survolant la production d’Hartung dans l’immédiat après-guerre pour s’attarder sur les réalisations de la fin des années 1950 et des années 1960 lorsque la technique du peintre évolue : plus sûr de son geste, l’artiste explore une nouvelle méthode de mise à distance et n’hésite pas à employer divers instruments inattendus (pistolets de carrossier, lames ou râteaux). La recherche constante de nouvelles méthodes le conduira plus tard à employer un spray pour pulvériser de la peinture acrylique sur la toile, voire à frapper celle-ci au moyen de balais de genêt… Hartung continuera à peindre quasiment jusqu’à la fin de sa vie, à 85 ans, dans une approche toujours très physique de son art… C’est dans son œuvre finale qu’il parvient à la plus grande amplification de son geste, dans des tableaux de grande taille.

Hartung continuera à peindre quasiment jusqu’à la fin de sa vie, à 85 ans, dans une approche toujours très physique de son art… C’est dans son œuvre finale qu’il parvient à la plus grande amplification de son geste, dans des tableaux de grande taille. L’exposition, la première de cette importance consacrée en France au peintre depuis 2008, souligne donc la grande diversité de la production d’Hartung et la hauteur de son influence. Elle permet de deviner comment, dans sa volonté d’exploration, la démarche du peintre reste marquée par une grande rigueur, davantage peut-être que par l’effusion qui s’attache souvent au lyrisme. Elle donne enfin à retrouver quelques-uns des principaux acteurs de ce mouvement, l’abstraction lyrique, qui constitue l’une des étapes majeures de la peinture au cours de la seconde partie du 20ème siècle.

L’exposition, la première de cette importance consacrée en France au peintre depuis 2008, souligne donc la grande diversité de la production d’Hartung et la hauteur de son influence. Elle permet de deviner comment, dans sa volonté d’exploration, la démarche du peintre reste marquée par une grande rigueur, davantage peut-être que par l’effusion qui s’attache souvent au lyrisme. Elle donne enfin à retrouver quelques-uns des principaux acteurs de ce mouvement, l’abstraction lyrique, qui constitue l’une des étapes majeures de la peinture au cours de la seconde partie du 20ème siècle.

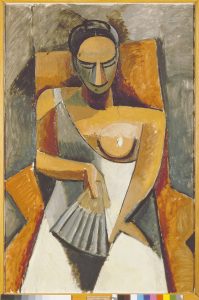

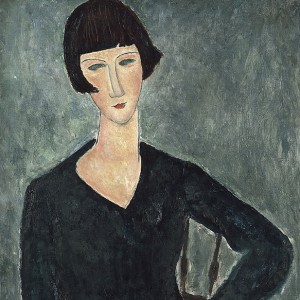

Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture !

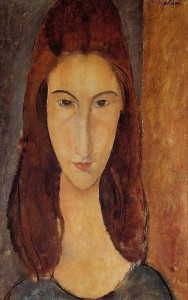

Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture ! Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre.

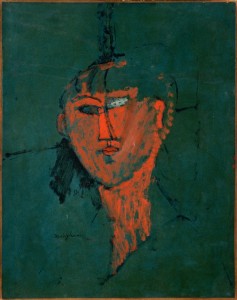

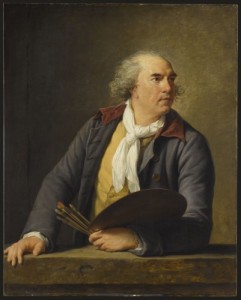

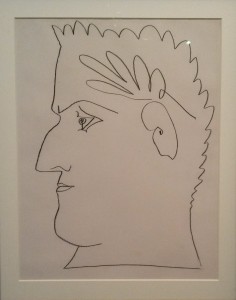

Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre. La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani.

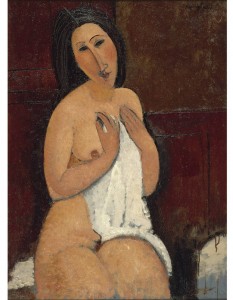

La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani. La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski.

La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski. L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…

L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…

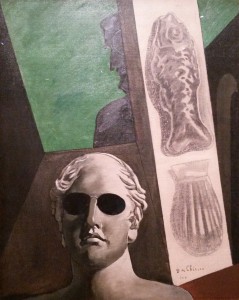

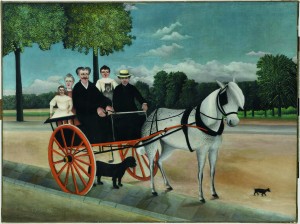

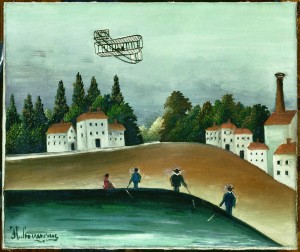

Un dessin de Giorgio de Chirico montrant Picasso avec trois autres convives dînant sous un tableau du Douanier Rousseau ouvre l’exposition. Ce choix n’a rien de fortuit : Picasso et d’autres modernes tels que Delaunay, Kandinsky, Léger ou encore Morandi ont trouvé dans la création d’Henri Julien Félix Rousseau (1844-1910) une approche plastique nouvelle qui a séduit ceux-là mêmes qui allaient développer une œuvre d’avant-garde.

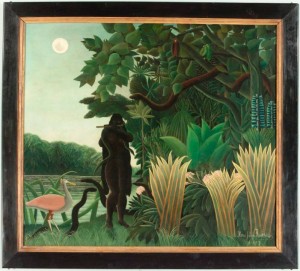

Un dessin de Giorgio de Chirico montrant Picasso avec trois autres convives dînant sous un tableau du Douanier Rousseau ouvre l’exposition. Ce choix n’a rien de fortuit : Picasso et d’autres modernes tels que Delaunay, Kandinsky, Léger ou encore Morandi ont trouvé dans la création d’Henri Julien Félix Rousseau (1844-1910) une approche plastique nouvelle qui a séduit ceux-là mêmes qui allaient développer une œuvre d’avant-garde. Aujourd’hui, le Douanier Rousseau (c’est son ami Alfred Jarry qui l’avait baptisé ainsi) est essentiellement connu pour ses « jungles », grandes compositions mettant en scène des animaux sauvages dans une végétation luxuriante. Celles-ci viennent achever merveilleusement cette belle exposition. Elles donnent d’ailleurs envie de s’y arrêter car elles sont significatives de la perplexité dans laquelle peut plonger l’œuvre du peintre. Car si le choix des sujets peut trouver à s’expliquer (la fascination pour l’exotisme d’un homme qui n’a jamais voyagé et fut marqué par les pavillons de l’Exposition universelle de 1889 et les espèces qu’on pouvait admirer au Jardin des plantes), les expressions recèlent un mystère plus grand.

Aujourd’hui, le Douanier Rousseau (c’est son ami Alfred Jarry qui l’avait baptisé ainsi) est essentiellement connu pour ses « jungles », grandes compositions mettant en scène des animaux sauvages dans une végétation luxuriante. Celles-ci viennent achever merveilleusement cette belle exposition. Elles donnent d’ailleurs envie de s’y arrêter car elles sont significatives de la perplexité dans laquelle peut plonger l’œuvre du peintre. Car si le choix des sujets peut trouver à s’expliquer (la fascination pour l’exotisme d’un homme qui n’a jamais voyagé et fut marqué par les pavillons de l’Exposition universelle de 1889 et les espèces qu’on pouvait admirer au Jardin des plantes), les expressions recèlent un mystère plus grand. Les rapprochements effectués par le Musée d’Orsay et la Fondazione Museil Civici de Venise (où l’exposition fit une première étape l’an dernier) avec des œuvres fort variées au fil des salles thématiques sont souvent parlants bien que parfois surprenants : Picasso, Gauguin, Ernst, Morandi, Bourguereau, Ucello, Carpaccio… Ces rapprochements qui permettent d’éclairer avec davantage de relief l’œuvre du Douanier Rousseau, sont aussi la preuve de son inscription dans une tradition picturale – celle du rejet de l’académisme – et de l’intérêt qu’il y a aujourd’hui à (re)découvrir ses tableaux, y compris en dehors de ses fascinantes « jungles ».

Les rapprochements effectués par le Musée d’Orsay et la Fondazione Museil Civici de Venise (où l’exposition fit une première étape l’an dernier) avec des œuvres fort variées au fil des salles thématiques sont souvent parlants bien que parfois surprenants : Picasso, Gauguin, Ernst, Morandi, Bourguereau, Ucello, Carpaccio… Ces rapprochements qui permettent d’éclairer avec davantage de relief l’œuvre du Douanier Rousseau, sont aussi la preuve de son inscription dans une tradition picturale – celle du rejet de l’académisme – et de l’intérêt qu’il y a aujourd’hui à (re)découvrir ses tableaux, y compris en dehors de ses fascinantes « jungles ». Au tournant du siècle la comtesse Greffulhe (1860-1952) régnait sur la vie mondaine et artistique parisienne. Elle fut immortalisée par Marcel Proust à travers le personnage de la duchesse de Guermantes dans La Recherche. D’où le titre de l’exposition à voir jusqu’au 20 mars : La mode retrouvée.

Au tournant du siècle la comtesse Greffulhe (1860-1952) régnait sur la vie mondaine et artistique parisienne. Elle fut immortalisée par Marcel Proust à travers le personnage de la duchesse de Guermantes dans La Recherche. D’où le titre de l’exposition à voir jusqu’au 20 mars : La mode retrouvée. Exposées pour la première fois, ses robes témoignent de cet éclat. Si la comtesse poursuivait la plus grande élégance, celle-ci ne lui suffisait pas : il lui fallait en outre l’originalité. Son oncle Robert de Montesquiou raconte : « Elle se faisait montrer, chez les couturiers en renom tout ce qui était en vogue ; puis quand elle devenait certaine que fut épuisé le nombre des élucubrations fraîchement vantées, elle levait la séance, en jetant aux faiseurs, persuadés de son édification et convaincus de leur maîtrise, cette déconcertante conclusion : “Faites-moi tout ce que vous voudrez… qui ne soit pas ça !” ».

Exposées pour la première fois, ses robes témoignent de cet éclat. Si la comtesse poursuivait la plus grande élégance, celle-ci ne lui suffisait pas : il lui fallait en outre l’originalité. Son oncle Robert de Montesquiou raconte : « Elle se faisait montrer, chez les couturiers en renom tout ce qui était en vogue ; puis quand elle devenait certaine que fut épuisé le nombre des élucubrations fraîchement vantées, elle levait la séance, en jetant aux faiseurs, persuadés de son édification et convaincus de leur maîtrise, cette déconcertante conclusion : “Faites-moi tout ce que vous voudrez… qui ne soit pas ça !” ». La grande galerie présente une série de robes du soir à se pâmer. Nina Ricci, Jenny, Jeanne Lanvin… beaucoup de noir et d’ivoire ; légèreté, souplesse, drapé, tombé : tout est infiniment recherché, travaillé. Des accessoires sont à voir dans la petite galerie est : admirez la finesse des broderies ornant les gants, les pochettes à lingerie et les bas. Côté ouest, des photographies de la comtesse (notamment de Otto et Paul Nadar) permettent de se rendre compte de son allure et de son sens de la mise en scène.

La grande galerie présente une série de robes du soir à se pâmer. Nina Ricci, Jenny, Jeanne Lanvin… beaucoup de noir et d’ivoire ; légèreté, souplesse, drapé, tombé : tout est infiniment recherché, travaillé. Des accessoires sont à voir dans la petite galerie est : admirez la finesse des broderies ornant les gants, les pochettes à lingerie et les bas. Côté ouest, des photographies de la comtesse (notamment de Otto et Paul Nadar) permettent de se rendre compte de son allure et de son sens de la mise en scène.