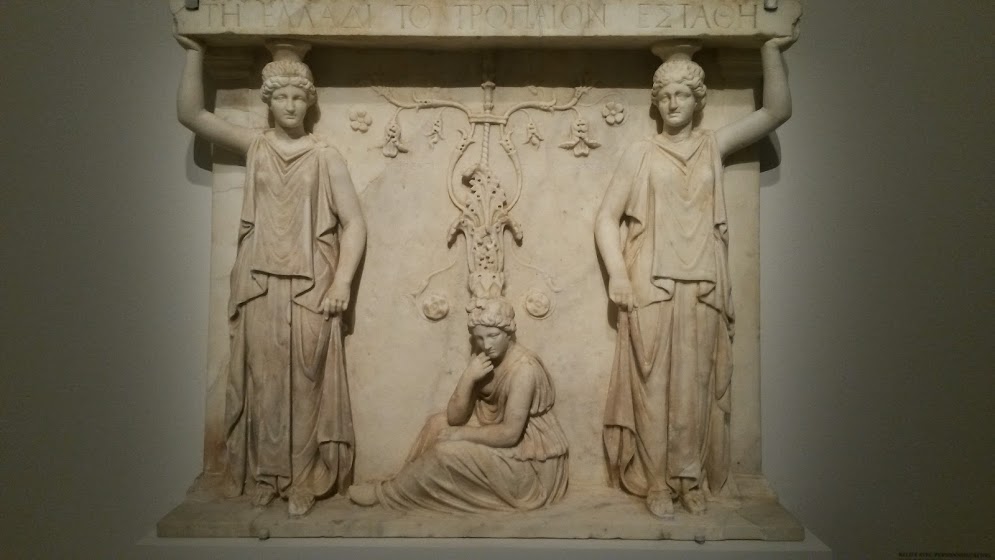

© The British Museum, Londres, Dist. RMN – Grand Palais / The Trustees of the British Museum

A l’occasion du bimillénaire de la mort d’Auguste, et en association avec le Musée du Louvre, les musées du Capitole et l’Azienda Speciale Palaexpo – Scuderie del Quirinale où elle était présentée cet hiver, les Galeries nationales du Grand Palais organisent une passionnante exposition sur le célèbre empereur romain.

Né en -63, il s’éteint en 14 de notre ère, après plus de quarante ans de règne. Laissant le pouvoir à Tibère, il est divinisé : la dernière statue du parcours, un nu héroïque monumental, témoigne du culte officiel dont il est alors l’objet et dont son épouse Livie est la prêtresse (belle statue de cette dernière également dans cette même salle).

C’est qu’Auguste a fortement marqué de son empreinte la Rome Antique. Jules César – son grand-oncle et père adoptif, qui lui lègue le pouvoir à sa mort – a laissé la capitale de l’Empire en proie à des querelles intestines. Pour venger son assassinat, Auguste, qui est encore Octave, constitue le deuxième triumvirat avec Lépide et Antoine, dix-sept ans après le premier formé par César, Pompée et Crassus. Les premiers pas du parcours rappellent ce contexte et ces moments politiques, autour d’une fresque historique et des portraits sculptés des différents protagonistes.

Pendant dix ans, Octave, Lépide et Antoine se partagent le pouvoir, jusqu’à la célèbre bataille d’Actium en -31 (racontée sur un magnifique ensemble de bas-reliefs), qui voit la défaite navale d’Antoine face à Octave grâce à l’aide de son ami Agrippa, suivie du suicide d’Antoine et de son épouse Cléopâtre.

En -27, Octave est sacré Augustus, c’est-à-dire vénérable, majestueux. Diplomate, il façonne l’Empire romain en le pacifiant, laissant la bride plus ou moins longue selon le contexte des provinces romanisées. Il s’applique à populariser son image, à travers sculptures et pièces de monnaies à son effigie. Autre vecteur de communication efficace : les copies du bouclier d’or (à voir dans l’exposition) décerné par le Sénat lorsqu’il est reconnu Augustus, et sur lequel sont inscrites les qualités du Princeps : vaillance, clémence, sens de la justice, sens du devoir envers les dieux et la patrie.

En parallèle, Auguste rénove la ville (ne se vantait-il pas, au sujet de Rome de l’avoir « trouvé de brique et laissé de marbre » ?), fait construire cirque et forum, tout en affichant un train de vie modeste, choisissant un habitat simple sur le mont Palatin. Il autorise le rétablissement du culte des Lares (divinités protectrices des foyers, d’origine étrusque), sans s’oublier pour autant : ainsi, sont réunies des statuettes en bronze de Lares et d’Auguste afin de rappeler que, comme le pater familias protège les siens, l’Empereur protège les citoyens.

Sous son principat, marqué par la paix et traditionnellement désigné comme « Age d’or » par les historiens, c’est également tout un art qui se déploie, dans l’aristocratie romaine mais aussi chez les affranchis et dans les provinces. Sous influence égyptienne et plus encore grecque, l’art romain sous Auguste voit, outre la reproduction (ou la récupération) de statues du siècle de Périclès, la ré-interprétation de cet art et la multiplication des savoir-faire. Les objets présentés, en métal repoussé, en verre, les splendides camées en sont autant de preuves éclatantes. Les motifs de rinceaux végétaux, typiques de l’Ara Pacis se multiplient, en frise sur les édifices publics mais aussi sur les objets d’arts décoratifs, comme on peut voir par exemple sur un beau cratère de marbre blanc qui devait orner quelque jardin aristocratique.

Venues du Louvre, de Naples, de Londres, ou encore de Rome bien sûr, les quelques 300 pièces exposées sont de haut vol et même souvent exceptionnelles. Elles sont mises en valeur au fil d’un parcours clair et didactique qui n’exclut ni les reconstitutions vidéo en trois dimensions ni les bonnes vieilles cartes. Le public est ainsi pris en main de bout en bout pour revisiter agréablement ce moment fort de l’histoire de l’Antiquité romaine que fut l’Empire d’Auguste il y a plus de deux mille ans.

Moi, Auguste, empereur de Rome

Galeries nationales du Grand Palais

Entrée Clemenceau, avenue Georges-Clemenceau, Paris 8e

Tous les jours de 10 heures à 20 heures, le mercredi jusqu’à 22 heures

Entrée de 9 € à 13 €, gratuit pour les moins de 16 ans

Jusqu’au 19 juillet 2014

Parmi toutes les expositions vues à Paris depuis la rentrée, plus belles les unes que les autres, celle du Louvre tient une place à part.

Parmi toutes les expositions vues à Paris depuis la rentrée, plus belles les unes que les autres, celle du Louvre tient une place à part. La Renaissance, c’est un bouleversement artistique qui voit l’individu mis au centre des préoccupations dans le courant des idées humanistes, de la redécouverte des Antiquités grecque et romaine, aussi bien dans le domaine politique que formel (les deux n’étant pas dénués de liens), mais aussi dans le contexte de recherches et de découvertes plus techniques comme celle de la perspective linéaire.

La Renaissance, c’est un bouleversement artistique qui voit l’individu mis au centre des préoccupations dans le courant des idées humanistes, de la redécouverte des Antiquités grecque et romaine, aussi bien dans le domaine politique que formel (les deux n’étant pas dénués de liens), mais aussi dans le contexte de recherches et de découvertes plus techniques comme celle de la perspective linéaire. Everhard Jabach (1618-1695) est un nom qui compte dans l’histoire des collections du Louvre.

Everhard Jabach (1618-1695) est un nom qui compte dans l’histoire des collections du Louvre. Organiser une exposition autour de Giotto di Bondone (vers 1267-1337) ne doit pas être une entreprise aisée.

Organiser une exposition autour de Giotto di Bondone (vers 1267-1337) ne doit pas être une entreprise aisée. En une petite centaine d’œuvres, dont plus de la moitié de tableaux, l’exposition du Louvre se concentre sur les dernière partie de la riche carrière de Raphaël (1483-1520), de 1513 à sa mort.

En une petite centaine d’œuvres, dont plus de la moitié de tableaux, l’exposition du Louvre se concentre sur les dernière partie de la riche carrière de Raphaël (1483-1520), de 1513 à sa mort. C’est d’ailleurs dans ces deux sections, l’une consacrée aux Vierges et l’autre aux portraits que l’on retrouve les œuvres à la fois les plus belles et les plus touchantes de Raphaël : la Madone à la rose du Prado (partenaire de l’exposition) et surtout l’inoubliable Madone de l’Amour divin du musée Capodimonte à Naples. Outre leur perfection esthétique, ces tableaux véhiculent, à travers l’expression des visages, les mouvements des corps et les couleurs, d’immenses sentiments de tendresse.

C’est d’ailleurs dans ces deux sections, l’une consacrée aux Vierges et l’autre aux portraits que l’on retrouve les œuvres à la fois les plus belles et les plus touchantes de Raphaël : la Madone à la rose du Prado (partenaire de l’exposition) et surtout l’inoubliable Madone de l’Amour divin du musée Capodimonte à Naples. Outre leur perfection esthétique, ces tableaux véhiculent, à travers l’expression des visages, les mouvements des corps et les couleurs, d’immenses sentiments de tendresse. Si la collection de la Reine d’Angleterre est la plus fournie en dessins de Léonard de Vinci, c’est au Louvre que se concentre le plus important ensemble de peintures du maître de la Renaissance : la Joconde bien évidemment, mais aussi notamment la Vierge aux rochers, le Saint-Jean-Baptiste et… la Sainte-Anne.

Si la collection de la Reine d’Angleterre est la plus fournie en dessins de Léonard de Vinci, c’est au Louvre que se concentre le plus important ensemble de peintures du maître de la Renaissance : la Joconde bien évidemment, mais aussi notamment la Vierge aux rochers, le Saint-Jean-Baptiste et… la Sainte-Anne. Ne restait alors plus qu’à valoriser ce travail d’orfèvre et toutes ces recherches, et à partager cette renaissance avec le public. C’est chose faite depuis le 29 mars dernier grâce à l’exposition du Louvre qui restera ouverte jusqu’au 25 juin prochain. De l’histoire du tableau, de ses inspirations, de ses copies, de ses suites et de ses copies, tout nous est dit, tout nous est montré, y compris les questions encore en suspens, y compris les "repentirs" de son auteur Léonard.

Ne restait alors plus qu’à valoriser ce travail d’orfèvre et toutes ces recherches, et à partager cette renaissance avec le public. C’est chose faite depuis le 29 mars dernier grâce à l’exposition du Louvre qui restera ouverte jusqu’au 25 juin prochain. De l’histoire du tableau, de ses inspirations, de ses copies, de ses suites et de ses copies, tout nous est dit, tout nous est montré, y compris les questions encore en suspens, y compris les "repentirs" de son auteur Léonard.

Titien, Tintoret, Véronèse, mais aussi Bassano, que l’on connaît moins : c’est à une véritable rencontre au sommet que le musée du Louvre nous convie jusqu’au 4 janvier 2010.

Titien, Tintoret, Véronèse, mais aussi Bassano, que l’on connaît moins : c’est à une véritable rencontre au sommet que le musée du Louvre nous convie jusqu’au 4 janvier 2010. Portraits de patriciens et patriciennes, autoportraits, nus féminins (avec notamment une confrontation de Tarquin et Lucrèce de haut vol), scènes religieuses quelque peu "profanées", nocturnes sacrés singuliers (des Saint-Jérôme plus poignants les uns que les autres) … les différentes sections de l’exposition sont tout aussi passionnantes. On s’attarde aussi sur celle consacrée au reflet, qui renvoie notamment à l’un des grands débats esthétiques et théoriques de la Renaissance : le paragone, à savoir la question des mérites respectifs de la peinture et de la sculpture. Dans la suite de Giorgione qui avait peint au tout début du siècle un tableau avec une figure d’homme dont le corps se reflétait à la fois dans une armure polie, un miroir et une fontaine d’eau (aujourd’hui disparu), les artistes vénitiens se sont surpassés dans le domaine du reflet et du miroir en peinture, permettant de représenter tous les aspects d’un personnage sans se déplacer, alors qu’avec une sculpture, le spectateur est obligé de tourner autour… Tintoret a interprété ce thème avec espièglerie (l’humour et la légèreté sont d’autres traits que l’on retrouve chez ces artistes), dans son fameux Suzanne et les vieillards de Vienne. La représentation de cette scène par Jacoppo Bassano, exposée, à juste titre, dans la partie Femmes en péril est beaucoup plus directe et inquiétante. Elle montre au passage l’influence du Titien sur Bassano qui dans son dernier style emprunte au maître sa large touche. Un tableau admirable de simplicité et de clarté dans sa composition, de douceur et de sobriété dans les visages, avec ce goût des chairs blanches éclairées dans une atmosphère sombre chère à Bassano, décidément devenu lui aussi un grand de Venise.

Portraits de patriciens et patriciennes, autoportraits, nus féminins (avec notamment une confrontation de Tarquin et Lucrèce de haut vol), scènes religieuses quelque peu "profanées", nocturnes sacrés singuliers (des Saint-Jérôme plus poignants les uns que les autres) … les différentes sections de l’exposition sont tout aussi passionnantes. On s’attarde aussi sur celle consacrée au reflet, qui renvoie notamment à l’un des grands débats esthétiques et théoriques de la Renaissance : le paragone, à savoir la question des mérites respectifs de la peinture et de la sculpture. Dans la suite de Giorgione qui avait peint au tout début du siècle un tableau avec une figure d’homme dont le corps se reflétait à la fois dans une armure polie, un miroir et une fontaine d’eau (aujourd’hui disparu), les artistes vénitiens se sont surpassés dans le domaine du reflet et du miroir en peinture, permettant de représenter tous les aspects d’un personnage sans se déplacer, alors qu’avec une sculpture, le spectateur est obligé de tourner autour… Tintoret a interprété ce thème avec espièglerie (l’humour et la légèreté sont d’autres traits que l’on retrouve chez ces artistes), dans son fameux Suzanne et les vieillards de Vienne. La représentation de cette scène par Jacoppo Bassano, exposée, à juste titre, dans la partie Femmes en péril est beaucoup plus directe et inquiétante. Elle montre au passage l’influence du Titien sur Bassano qui dans son dernier style emprunte au maître sa large touche. Un tableau admirable de simplicité et de clarté dans sa composition, de douceur et de sobriété dans les visages, avec ce goût des chairs blanches éclairées dans une atmosphère sombre chère à Bassano, décidément devenu lui aussi un grand de Venise. Ce film ne ressemble à aucun autre. Autobiographie. Mémoires.

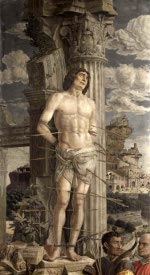

Ce film ne ressemble à aucun autre. Autobiographie. Mémoires. De l’école de Padoue du milieu du Quattrocento, il a repris ces mille ornementations, guirlandes décoratives, angelots, fruits rebondis et marbres polychromes, autant de petites festivités qui animent le tableau et enchantent le regard.

De l’école de Padoue du milieu du Quattrocento, il a repris ces mille ornementations, guirlandes décoratives, angelots, fruits rebondis et marbres polychromes, autant de petites festivités qui animent le tableau et enchantent le regard. Puis, très vite, Mantegna est demandé à la cour des Gonzague à Mantoue, où il s’installe en 1460 pour y rester jusqu’à sa mort.

Puis, très vite, Mantegna est demandé à la cour des Gonzague à Mantoue, où il s’installe en 1460 pour y rester jusqu’à sa mort.