Si c’est au XVII° siècle que les crânes apparaissent à profusion sur les tableaux de nature morte, en un genre appelé Vanités, de telles représentations de la mort sont présentes dans les maisons dès l’Antiquité.

Si c’est au XVII° siècle que les crânes apparaissent à profusion sur les tableaux de nature morte, en un genre appelé Vanités, de telles représentations de la mort sont présentes dans les maisons dès l’Antiquité.

Ainsi, à Pompéi, deux mosaïques ont été retrouvées sur ce thème. L’une montre un crâne et un papillon reposant sur une roue : le corps et l’âme livrés à la roue du destin. L’avertissement de cette allégorie macabre, certainement l’une de toutes premières de l’histoire de l’art, n’est autre que « Omnia mors adequat » (« La mort aplanit tout »).

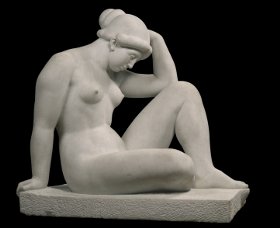

Vingt siècles plus tard, Philippe Pasqua réinterprète le motif avec un crâne recouvert de feuilles d’argent et parsemé de grands papillons orangés, magnifique à dire vrai. Le sujet du « Memento mori » (« Souviens-toi que tu mourras ») est donc loin d’être épuisé, les artistes le réinterprétant inlassablement, en peinture, en sculpture ou en photo, comme l’exposition qui vient d’ouvrir au Musée Maillol le met en évidence.

Chronologiquement, le parcours est inversé : on plonge directement dans les œuvres contemporaines, avant de visiter les Anciens puis les Modernes. Un détail de peu d’importance, la thématique étant suffisamment explicite. Au demeurant, malgré les quelques 160 œuvres, l’exposition ne prétend pas à une représentation exhaustive des différentes périodes de l’histoire de l’art, d’autant que le sujet n’a pas été toujours aussi prisé qu’aujourd’hui.

En Europe du Nord, le contexte du XVIIème siècle, avec ses guerres de Religion favorise le développement des Vanités, où le peintre mêle crânes humains, bougies et sabliers symbolisant la fuite du temps, livres, fleurs et fruits, pour rappeler la futilité des connaissances, la corruption de la beauté et de la matière. En Europe du Sud, les peintres associent au contraire la Vanité à des scènes religieuses. Dans une petite salle, se répondent trois beaux Saint-François : celui de Caravage, en méditation, celui de Zurbaran, agenouillé, très émouvant et enfin, l’Extase de Saint François, de Georges de La Tour. Les jeux de lumière avec la clarté du crâne ressortant de l’ombre accentuent la gravité du message.

Pour l’essentiel, ces tableaux sont peu connus car issus de collections privées. Certains sont plus anecdotiques mais somme toute très frappants car ils montrent non pas des squelettes mais des cadavres en décomposition. Sur une œuvre anonyme d’un peintre espagnol, le macchabée, toutes tripes dehors est en proie à la voracité des petites bêtes, les attributs du pouvoir, sceptres, couronne, posés à ses côtés et renvoyés à leur vanité. Sur la Testa de Jacopo Ligozzi, une tête en voie de décomposition, bouche béante, est attaquée par les vers, alors que Seneta (vieillissement) est inscrit sur le cartouche inséré dans le livre… ça fait envie !

Galerie variée également du côté des oeuvres contemporaines, avec des tableaux de Miquel Barcelo, Richter, Ernst, de grande beauté ; mais aussi des crânes de Niki de Saint-Phalle, Annette Messager, et naturellement Damien Hirst.

Entre les deux périodes, un grand trou ou presque, les Vanités étaient passées de mode au Siècle des Lumières. Au siècle suivant, Géricault a traité le thème avec ses Trois crânes puis au début du XXème, Cézanne, Picasso, Braque ont eux aussi fait leurs Vanités mais leurs tableaux semblent relever d’un pur exercice de style.

Mieux vaut s’attarder devant les vitrines présentant des pièces unique du joailler vénitien Codognato, famille installée près de la Basilique San Marco (elle en devint même l’orfèvre attitré), qui depuis 1866 s’inspire d’oeuvres de toutes époques pour créer des bagues et des colliers en forme de Memento Mori. Aux motifs de crânes se mêlent harmonieusement des animaux symboliques comme la salamandre, le rat ou le serpent ; au diamant et aux pierres précieuses se mêle le corail aux vertus protectrices… Des petites merveilles à ne pas louper.

Mieux vaut s’attarder devant les vitrines présentant des pièces unique du joailler vénitien Codognato, famille installée près de la Basilique San Marco (elle en devint même l’orfèvre attitré), qui depuis 1866 s’inspire d’oeuvres de toutes époques pour créer des bagues et des colliers en forme de Memento Mori. Aux motifs de crânes se mêlent harmonieusement des animaux symboliques comme la salamandre, le rat ou le serpent ; au diamant et aux pierres précieuses se mêle le corail aux vertus protectrices… Des petites merveilles à ne pas louper.

"C’est la vie ! Vanités de Caravage à Damien Hirst"

Musée Maillol

61, rue de Grenelle, Paris 7e

Tous les jours de 10 h 30 à 19 heures, vendredi jusqu’à 21 h 30

Jusqu’au 28 juin 2010

De 9 € à 11 €

Images : Memento Mori, Mosaïque polychrome de Pompéi, 1er siècle, Base calcaire et marbres colorés, 41 x 47 cm, Musée national d’archéologie de Naples © Archives surintendance spéciale Beni et archologici Naples et Pompéi

Bague « Alchimie » Or, émail blanc sur or, diamants, émail, Epoque contemporaine, modèle des années 1940 Collection particulière, courtesy Codognato © Andrea Melzi

Ces photographies sont présentées pour la première fois en France.

Ces photographies sont présentées pour la première fois en France. La deuxième partie de l’exposition traite précisément de ce sujet, avec les photos que Centelles a prises dans les camps du sud de la France lorsqu’il a dû fuir le régime franquiste avec près d’un demi-million de ses compatriotes en février 1939.

La deuxième partie de l’exposition traite précisément de ce sujet, avec les photos que Centelles a prises dans les camps du sud de la France lorsqu’il a dû fuir le régime franquiste avec près d’un demi-million de ses compatriotes en février 1939. Faire le plein de culture pendant l’été à Paris, c’est possible, et même chaudement recommandé !

Faire le plein de culture pendant l’été à Paris, c’est possible, et même chaudement recommandé ! Bonne nouvelle : le spectacle de Michèle Guigon La vie va où ?… (

Bonne nouvelle : le spectacle de Michèle Guigon La vie va où ?… ( L’exposition présentée au Musée d’Orsay jusqu’au 31 mai est non seulement belle, mais encore tout à fait convaincante.

L’exposition présentée au Musée d’Orsay jusqu’au 31 mai est non seulement belle, mais encore tout à fait convaincante. On n’est pas encore dans le cubisme (qui ne s’exprime alors qu’en peinture), encore moins dans le non-figuratif ; mais le chemin parcouru depuis Rodin est immense – quelques unes des sculptures du maître permettent de le souligner. Plus de démonstration, plus de tour de force ; la ligne directrice est tout autre.

On n’est pas encore dans le cubisme (qui ne s’exprime alors qu’en peinture), encore moins dans le non-figuratif ; mais le chemin parcouru depuis Rodin est immense – quelques unes des sculptures du maître permettent de le souligner. Plus de démonstration, plus de tour de force ; la ligne directrice est tout autre. Un garçon impossible, de Petter S. Rosenlund (né en Norvège en 1967) a été montée pour la première fois en 1997 au Théâtre Trøndelag. Distinguée par le prix Ibsen 1998, la pièce a depuis été présentée deux fois en France, au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis par Stanislas Nordey, puis au Studio Théâtre de la Comédie Française dans une mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia en 2000.

Un garçon impossible, de Petter S. Rosenlund (né en Norvège en 1967) a été montée pour la première fois en 1997 au Théâtre Trøndelag. Distinguée par le prix Ibsen 1998, la pièce a depuis été présentée deux fois en France, au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis par Stanislas Nordey, puis au Studio Théâtre de la Comédie Française dans une mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia en 2000. Sur cette ligne de départ (un schéma usé jusqu’à la corde), arrivent Sylvia (Hélène Viaux) et son fils Jim, âgé de huit ans (joué par le longiligne Micha Lescot) pour un prétendu problème d’audition : Jim n’entendrait pas la voix de son grand-père, mort, selon les précisions de Sylvia.

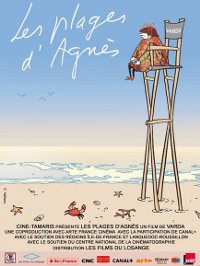

Sur cette ligne de départ (un schéma usé jusqu’à la corde), arrivent Sylvia (Hélène Viaux) et son fils Jim, âgé de huit ans (joué par le longiligne Micha Lescot) pour un prétendu problème d’audition : Jim n’entendrait pas la voix de son grand-père, mort, selon les précisions de Sylvia. Ce film ne ressemble à aucun autre. Autobiographie. Mémoires.

Ce film ne ressemble à aucun autre. Autobiographie. Mémoires. L’exposition présente une sélection issue de l’ensemble de 862 oeuvres que le grand entrepreneur portugais José Berardo a mis à la disposition du Centre Culturel de Bélem à Lisbonne depuis juin 2007.

L’exposition présente une sélection issue de l’ensemble de 862 oeuvres que le grand entrepreneur portugais José Berardo a mis à la disposition du Centre Culturel de Bélem à Lisbonne depuis juin 2007. Chapelle des Recollets, Maison de l’Artchitecture, près de la gare de l’Est à Paris.

Chapelle des Recollets, Maison de l’Artchitecture, près de la gare de l’Est à Paris.