Deux ans après la magnifique exposition L’Âge d’or hollandais, la Pinacothèque de Paris revient sur cette période, en présentant près d’une soixantaine d’œuvres, essentiellement des tableaux mais aussi quelques gravures sur cuivre, issue de la collection entreprise par Ilone et George Kremer à partir de 1995.

Deux ans après la magnifique exposition L’Âge d’or hollandais, la Pinacothèque de Paris revient sur cette période, en présentant près d’une soixantaine d’œuvres, essentiellement des tableaux mais aussi quelques gravures sur cuivre, issue de la collection entreprise par Ilone et George Kremer à partir de 1995.

Découpée en 5 séquences, l’exposition permet de faire le tour des différents registres abordés par les artistes du XVII° siècle : les gens, la vie quotidienne, les paysages et les animaux, le clair-obscur et les scènes religieuses.

Les Provinces du Nord, majoritairement protestantes, sont alors extrêmement riches grâce au commerce international. Une bourgeoisie aisée vient grossir les rangs des commanditaires privés pour orner leurs intérieurs, s’inscrivant dans une tradition très présente aux Pays-Bas, celle des collections, de tableaux bien sûr mais aussi d’objets d’art décoratif. Ils aiment se faire représenter pour mettre en valeur leur réussite. Frans Hals, qui s’est presque exclusivement voué à l’art du portrait, et Rembrandt, le portraitiste le plus en vue d’Amsterdam, connaissent un grand succès.

Du premier sont présentés deux portraits d’hommes, caractéristiques de son style vif, avec des coups de pinceau nets et des oppositions de blancs et de noirs. Du deuxième, l’on peut admirer un très beau Vieil homme en buste avec turban : Rembrandt fait du clair-obscur une utilisation d’une nuance extrême, comme pour mieux souligner la mélancolie de son personnage dont les yeux noirs, qui ne sont pas dirigés vers le spectateur, expriment une profonde tristesse.

Dans la même salle, L’allégorie de l’avarice attire immanquablement l’attention. Honthorst, après avoir séjourné à Rome, a ramené à Utrecht sa ville natale ce style très caravagesque, simple et fait de francs clairs-obscurs. Adapté à la peinture "morale" comme avec cette vieille femme examinant une pièce de monnaie à la lumière d’une lanterne, il fait des ravages…

Autres genres très prisés, celui des scènes domestiques, très présent dans l’exposition avec notamment Metsu (Femme préparant des crêpes avec un jeune garçon) et Hooch (Homme lisant une lettre à une femme), ainsi que celui des paysages et des animaux. Admirez le soyeux des plumages des gallinacées des Volailles attaquées par un renard de Luyckx ou la douceur des pelages des animaux de ferme de Weenix dans ses Personnages et bétail parmi les ruines ! Les Hollandais se plaisaient à peindre les objets, les matières et leurs contrastes : leurs tableaux sont souvent très tactiles et peuvent dégager une sensualité bien indépendante de leurs sujets.

Autres genres très prisés, celui des scènes domestiques, très présent dans l’exposition avec notamment Metsu (Femme préparant des crêpes avec un jeune garçon) et Hooch (Homme lisant une lettre à une femme), ainsi que celui des paysages et des animaux. Admirez le soyeux des plumages des gallinacées des Volailles attaquées par un renard de Luyckx ou la douceur des pelages des animaux de ferme de Weenix dans ses Personnages et bétail parmi les ruines ! Les Hollandais se plaisaient à peindre les objets, les matières et leurs contrastes : leurs tableaux sont souvent très tactiles et peuvent dégager une sensualité bien indépendante de leurs sujets.

Douceur est aussi le mot qui vient à l’esprit face à certains paysages, par exemple celui de Ostade Paysage d’hiver près d’une auberge : dans une composition très réussie jouant sur la complémentarité entre la clarté du ciel et du lac gelé et le brun de la terre, de la végétation hivernale et de la chaumière, Ostade a peint personnages et animaux avec une grande minutie, en recourant à une lumière étonnamment chaude et un style naïf qui évoquent la joie d’être ensemble dans une atmosphère des plus charmantes.

Ilone et George Kremer, héritiers de l’Age d’or hollandais

Pinacothèque de Paris

8 rue Vignon – Paris 9°

TLJ de 10h30 à 18h30, les mer. et ven. jsq 21 h

Les dim. 25 déc. et 1er jan., de 14h à 18h30

Entrée 10 € (TR 8 €)

Jusqu’au 25 mars 2012

A voir aussi en ce moment à la Pinacothèque au 28 place de la Madeleine : Giacometti et les Etrusques ainsi qu’une exposition sur les expressionnistes allemands.

Images :

Vieil Homme en buste avec turban, c.1627/1628, huile sur bois 26,5 x 20 cm © photo : The Kremer Collection/Fondation Aetas Aurea

Gerrit van Honthorst (c.1590/1592 – 1656) Vieille Femme examinant une pièce de monnaie à la lumière d’une lanterne (Allégorie de l’Avarice) c. 1623, huile sur toile, 75 x 60 cm © photo : The Kremer Collection/Fondation Aetas Aurea

Pour le public parisien, l’exposition ouverte ce mois-ci au Musée de l’Orangerie relève en grande partie de la découverte.

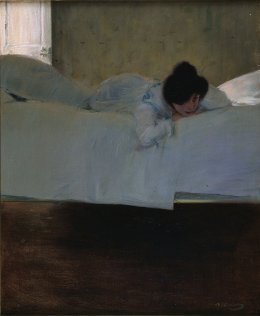

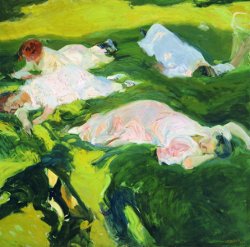

Pour le public parisien, l’exposition ouverte ce mois-ci au Musée de l’Orangerie relève en grande partie de la découverte. Mais l’approche la plus intéressante de l’exposition est celle faisant, au contraire, toute leur place aux spécificités de la peinture ibérique, où l’on voit tantôt comment ces artistes se sont approprié en le modernisant fondamentalement le riche héritage des grands maîtres espagnols, tantôt comment, continuateurs de la peinture moderne européenne, ils ont profondément inscrit celle-ci dans la tradition de leur culture nationale.

Mais l’approche la plus intéressante de l’exposition est celle faisant, au contraire, toute leur place aux spécificités de la peinture ibérique, où l’on voit tantôt comment ces artistes se sont approprié en le modernisant fondamentalement le riche héritage des grands maîtres espagnols, tantôt comment, continuateurs de la peinture moderne européenne, ils ont profondément inscrit celle-ci dans la tradition de leur culture nationale. D’autres peintres apparaissent plus directement comme les héritiers de leurs aînés ibériques. La marque du Gréco et de Goya est très présente chez les artistes que l’exposition désigne comme révélateurs de "l’Espagne noire" (alors que les précédents appartiennent selon ce classement à "l’Espagne blanche", mais ce parti pris ne s’avère pas toujours évident au fil de la visite) : tableaux magnifiques et impressionnants, où domine une palette sombre parfois éclairée de rouge sang, tels le Portrait de Maurice Barrès devant Tolède de Ignacio Zuloaga, son Anachorète, aussi tordu par le vent sous un ciel tourmenté que les cyprès en arrière-plan, mais aussi la Paloma et les Deux gitanes au visage émacié de Isidre Nonell, ou encore les peintures de la période bleue de Picasso tel L’enterrement de Casagemas.

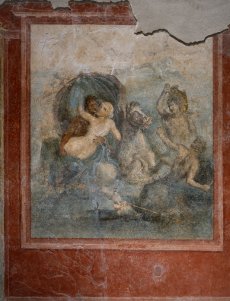

D’autres peintres apparaissent plus directement comme les héritiers de leurs aînés ibériques. La marque du Gréco et de Goya est très présente chez les artistes que l’exposition désigne comme révélateurs de "l’Espagne noire" (alors que les précédents appartiennent selon ce classement à "l’Espagne blanche", mais ce parti pris ne s’avère pas toujours évident au fil de la visite) : tableaux magnifiques et impressionnants, où domine une palette sombre parfois éclairée de rouge sang, tels le Portrait de Maurice Barrès devant Tolède de Ignacio Zuloaga, son Anachorète, aussi tordu par le vent sous un ciel tourmenté que les cyprès en arrière-plan, mais aussi la Paloma et les Deux gitanes au visage émacié de Isidre Nonell, ou encore les peintures de la période bleue de Picasso tel L’enterrement de Casagemas. Donner aux visiteurs l’impression de découvrir une domus pompeiana telle qu’elle était il y a 2000 ans, juste avant que l’éruption du Vésuve en 79 ne la fige pour l’éternité : tel est le propos de l’exposition du Musée Maillol, à voir jusqu’au 12 février prochain.

Donner aux visiteurs l’impression de découvrir une domus pompeiana telle qu’elle était il y a 2000 ans, juste avant que l’éruption du Vésuve en 79 ne la fige pour l’éternité : tel est le propos de l’exposition du Musée Maillol, à voir jusqu’au 12 février prochain. On l’aura compris, la visite de l’exposition est un pur plaisir. Le principe d’évolution de pièce en pièce concilie la clarté d’une approche thématique à l’agrément d’une progression dynamique. La muséographie est belle, simple et efficace, avec ses couleurs délimitant les différents espaces de la maison. Enfin et surtout, les œuvres, presque toutes venue de Naples naturellement, sont extraordinaires.

On l’aura compris, la visite de l’exposition est un pur plaisir. Le principe d’évolution de pièce en pièce concilie la clarté d’une approche thématique à l’agrément d’une progression dynamique. La muséographie est belle, simple et efficace, avec ses couleurs délimitant les différents espaces de la maison. Enfin et surtout, les œuvres, presque toutes venue de Naples naturellement, sont extraordinaires. Opéra-bouffe, définition : opéra dont les personnages et le sujet sont empruntés à la comédie.

Opéra-bouffe, définition : opéra dont les personnages et le sujet sont empruntés à la comédie. Ils y sont tous et toute ressemblance avec des personnages connus est parfaitement réussie. Le spectacle passe en revue tous les grands moments de l’actualité "politique" de ces cinq dernières années et n’épargne personne, à droite comme à gauche.

Ils y sont tous et toute ressemblance avec des personnages connus est parfaitement réussie. Le spectacle passe en revue tous les grands moments de l’actualité "politique" de ces cinq dernières années et n’épargne personne, à droite comme à gauche. Nous nous retrouvons au "cabaret" du théâtre Essaïon, à dire vrai une cave, avec ses murs nus et son odeur de pierre, une poignée de fauteuils rouges et une scène comme un mouchoir de poche à même le sol, sur laquelle trône un immense fauteuil sans âge.

Nous nous retrouvons au "cabaret" du théâtre Essaïon, à dire vrai une cave, avec ses murs nus et son odeur de pierre, une poignée de fauteuils rouges et une scène comme un mouchoir de poche à même le sol, sur laquelle trône un immense fauteuil sans âge. Giacometti et les Étrusques : le rapprochement ne dérange pas, bien au contraire. Les statuettes en bronze filiformes des uns et de l’autre présentent des plastiques si proches que le premier coup d’œil suffit à accepter la réunion, en un même lieu, de ces œuvres séparées de plus de deux millénaires.

Giacometti et les Étrusques : le rapprochement ne dérange pas, bien au contraire. Les statuettes en bronze filiformes des uns et de l’autre présentent des plastiques si proches que le premier coup d’œil suffit à accepter la réunion, en un même lieu, de ces œuvres séparées de plus de deux millénaires. Passionnante en revanche est la question soulevée par Genet, et rappelée à la Pinacothèque, du rapport de Giacometti à la mort à travers ses œuvres : "Giacometti me dit qu’autrefois il eut l’idée de modeler une statue en terre et de l’enterrer (…) non pour qu’on la découvre, ou alors bien plus tard, quand lui-même et jusqu’au souvenir de son nom aurait disparu", se souvient l’écrivain dramaturge. Ce désir de rendre ses œuvres à l’éternité trouve naturellement grand écho dans cette exposition, où ses bouleversantes peintures et sculptures cohabitent avec les urnes cinéraires et les objets funéraires destinés à accompagner les défunts.

Passionnante en revanche est la question soulevée par Genet, et rappelée à la Pinacothèque, du rapport de Giacometti à la mort à travers ses œuvres : "Giacometti me dit qu’autrefois il eut l’idée de modeler une statue en terre et de l’enterrer (…) non pour qu’on la découvre, ou alors bien plus tard, quand lui-même et jusqu’au souvenir de son nom aurait disparu", se souvient l’écrivain dramaturge. Ce désir de rendre ses œuvres à l’éternité trouve naturellement grand écho dans cette exposition, où ses bouleversantes peintures et sculptures cohabitent avec les urnes cinéraires et les objets funéraires destinés à accompagner les défunts. Esthétiquement, on l’a dit, tout se répond, des sculptures en bronze vert-de-gris longilignes et isolées, à la réunion dans une même vitrine de petits groupes de statuettes, tels ces Trois hommes qui marchent (1948) côtoyant quatre statuettes de la période hellénistique.

Esthétiquement, on l’a dit, tout se répond, des sculptures en bronze vert-de-gris longilignes et isolées, à la réunion dans une même vitrine de petits groupes de statuettes, tels ces Trois hommes qui marchent (1948) côtoyant quatre statuettes de la période hellénistique. L‘aesthetic movement, qui se déploya en Angleterre des années 1860 jusqu’à la fin du règne de la reine Victoria, fut un mouvement artistique global, porté par la peinture, la littérature et tout autant par les arts décoratifs.

L‘aesthetic movement, qui se déploya en Angleterre des années 1860 jusqu’à la fin du règne de la reine Victoria, fut un mouvement artistique global, porté par la peinture, la littérature et tout autant par les arts décoratifs. Côté décoration intérieure, les meubles se transforment, adoptant des lignes simples et légères (Edward William Godwin réalise une synthèse des styles anglais et japonais en un buffet d’une incroyable modernité), des paravents semblent droits venus du pays du Soleil levant, les faïences blanches et bleues font l’objet de collectionites aiguës, les théières font la révolution (magnifiques modèles design de Christopher Dresser), les papiers peints s’ornent de motifs floraux, végétaux et animaux inédits, merveilleusement stylisés sous les pinceaux de William Morris ou Walter Crane, les intérieurs se couvrent de verts et de bleus sourds chicissimes.

Côté décoration intérieure, les meubles se transforment, adoptant des lignes simples et légères (Edward William Godwin réalise une synthèse des styles anglais et japonais en un buffet d’une incroyable modernité), des paravents semblent droits venus du pays du Soleil levant, les faïences blanches et bleues font l’objet de collectionites aiguës, les théières font la révolution (magnifiques modèles design de Christopher Dresser), les papiers peints s’ornent de motifs floraux, végétaux et animaux inédits, merveilleusement stylisés sous les pinceaux de William Morris ou Walter Crane, les intérieurs se couvrent de verts et de bleus sourds chicissimes. Et côté littérature ? Oscar Wilde of course ! Certes, parmi bien d’autres, mais quand même en avant de tous les autres. Chef de file de ce dandysme autant adoré qu’honni, il accompagne l’exposition à travers livres précieusement décorés (couverture du Sphinx par Charles Ricketts), photos de Napoléon Sarony et moult citations que l’on retrouve toujours avec le sourire. Exemple : "A quoi diable cela nous servirait-il à nous autres hommes , de nous parer de pureté et d’innocence ? Une fleur à la boutonnière, choisie avec discernement, fait beaucoup plus d’effet"…

Et côté littérature ? Oscar Wilde of course ! Certes, parmi bien d’autres, mais quand même en avant de tous les autres. Chef de file de ce dandysme autant adoré qu’honni, il accompagne l’exposition à travers livres précieusement décorés (couverture du Sphinx par Charles Ricketts), photos de Napoléon Sarony et moult citations que l’on retrouve toujours avec le sourire. Exemple : "A quoi diable cela nous servirait-il à nous autres hommes , de nous parer de pureté et d’innocence ? Une fleur à la boutonnière, choisie avec discernement, fait beaucoup plus d’effet"… A l’heure où l’on quitte, gonflé de regrets, ses vagues, ses cimes et ses feuillages, d’autres font chauffer les salles parisiennes pour nous préparer une rentrée tout en douceur : c’est l’équipe du Festival d’Automne qui, pour sa 40ème édition, nous a concocté cette année encore un programme aussi riche que pointu.

A l’heure où l’on quitte, gonflé de regrets, ses vagues, ses cimes et ses feuillages, d’autres font chauffer les salles parisiennes pour nous préparer une rentrée tout en douceur : c’est l’équipe du Festival d’Automne qui, pour sa 40ème édition, nous a concocté cette année encore un programme aussi riche que pointu. Pour son quatrième solo, voici une Michèle Guigon effectivement pieds nus sur scène, au propre comme au figuré ; une Michèle Guigon désarmée, au sens le plus noble, pacifique du terme.

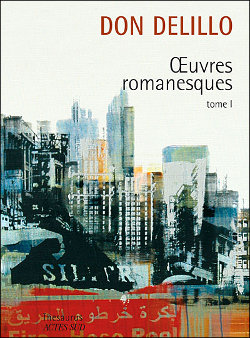

Pour son quatrième solo, voici une Michèle Guigon effectivement pieds nus sur scène, au propre comme au figuré ; une Michèle Guigon désarmée, au sens le plus noble, pacifique du terme. Découvrir le premier roman de Don DeLillo – publié en 1971 – après la lecture de

Découvrir le premier roman de Don DeLillo – publié en 1971 – après la lecture de