Roland Petit s’est toujours attaché à mettre en lien la danse et la littérature.

En 1974, celui qui allait rester à la tête du Ballet national de Marseille pendant vingt-six ans créé à l’Opéra de Monte-Carlo Proust et les intermittences du cœur.

Il est alors le premier à proposer une adaptation chorégraphique de La Recherche.

En 2007, le ballet entre au répertoire du Ballet de l’Opéra national de Paris. Sa reprise cette saison est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir ce magnifique spectacle.

Accompagné d’un choix séduisant de compositeurs du XIXème, les deux actes réunissant au total treize tableaux sont dédiés successivement aux univers féminins puis masculins du roman. Après une ouverture sur le clan Verdurin – esprit duchesse de Guermantes, ce qui est déjà un programme en soi – Roland Petit s’attèle à ce qui constituera le fil conducteur de sa "lecture dansée" de Proust : les passions.

L’évocation de la sonate de Vinteuil – cette phrase musicale devenue pour Charles Swann symbole de l’amour – surgit d’un splendide duo, tendre, fluide, à l’épure émouvante. Viendront ensuite les aubépines de l’enfance du narrateur et sa prime passion pour Gilberte, puis Balbec et ses jeunes filles en fleur et, déjà, les soupçons quant aux amours d’Albertine et Andrée. Son incurable jalousie conduira le narrateur à faire d’Albertine sa prisonnière. Ce dernier tableau La regarder dormir, se clôturant sur la disparition d’Albertine, extrêmement métaphorique, est d’une splendeur à couper le souffle.

Tout au long de ce premier acte, la délicatesse puis la force des sentiments, mais aussi la finesse d’écriture de Marcel Proust sont merveilleusement transposés, tandis que les costumes et les décors (que Roland Petit a fait recréer pour l’entrée du ballet au répertoire de l’Opéra de Paris), où dominent blancheur et transparence illustrent élégamment le propos.

La deuxième partie nous plonge dans l’univers tourmenté des hommes et du vice, notamment celui du terrible baron de Charlus, sempiternellement aux prises avec ses passions et ses démons. Un acte beaucoup plus sombre, où la duplicité de Morel, le jeune violoniste dont Charlus est amoureux fou s’incarne dans un contraste de noir et de blanc, où les maisons de plaisir apparaissent dans un classique rouge et noir, où le supplice du baron est teinté de gris.

L’obscurité de la ville privée de ses lumières pendant la guerre donne lieu à un tableau de corps dénudés en ombres chinoises d’une troublante beauté.

Enfin, sur une musique de Wagner, survient "Cette idée de la mort…", ballet macabre où les mondains hier si brillants apparaissent comme de pauvres automates dont les années ont figé les traits, où la duchesse de Guermantes elle-même se révèle dans toute sa vanité, où le narrateur, face au miroir que constitue cette société réalise que le temps a passé et que la mort ne va pas tarder.

Proust ou les intermittences du cœur

Chorégraphie et mise en scène : Roland Petit

Musiques : Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Gabriel Fauré, César Franck, Reynaldo Hahn, Camille Saint-Saëns, Richard Wagner

Décors : Bernard Michel, cosumes : Luisa Spinatelli

Orchestre de l’Opéra national de Paris, direction musicale : Koen Kessels

Opéra national de Paris

Palais Garnier – Place de l’Opéra, Paris 2ème (tel. : 08 92 89 90 90)

M°Opéra, bus 20, 21, 22, 27, 42, 66, 68, 81, 95

Du 27 mai 2009 au 8 juin 2009

Tous les jours sauf le dimanche à 19 h 30

Places de 6 € à 85 €

De fin janvier à début février 1939, près d’un demi-million de Républicains fuient l’Espagne, où la victoire de Franco – soutenu par les régimes totalitaires allemands et italiens – a sonné le glas de la 2ème République.

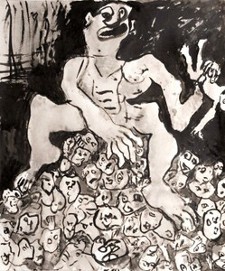

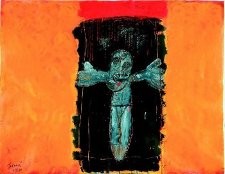

De fin janvier à début février 1939, près d’un demi-million de Républicains fuient l’Espagne, où la victoire de Franco – soutenu par les régimes totalitaires allemands et italiens – a sonné le glas de la 2ème République. Agé de dix ans lors de la Retirada, Joan Jordà connaît l’exil, le dénuement, les camps et l’éclatement de la famille. Il se fixe définitivement à Toulouse en 1945. Pratiquement en auto-didacte, il se lance dans la peinture dès 1947. Sa première exposition personnelle, en 1976, montre son engagement dans la dénonciation de la violence des pouvoirs dictatoriaux. Egalement sculpteur, il créé pour la ville de Toulouse le mémorial en bronze L’Exode des Républicains d’Espagne. Il a aussi illustré des ouvrages de Joseph Delteil, Miguel Hernandez, Arthur Rimbaud…

Agé de dix ans lors de la Retirada, Joan Jordà connaît l’exil, le dénuement, les camps et l’éclatement de la famille. Il se fixe définitivement à Toulouse en 1945. Pratiquement en auto-didacte, il se lance dans la peinture dès 1947. Sa première exposition personnelle, en 1976, montre son engagement dans la dénonciation de la violence des pouvoirs dictatoriaux. Egalement sculpteur, il créé pour la ville de Toulouse le mémorial en bronze L’Exode des Républicains d’Espagne. Il a aussi illustré des ouvrages de Joseph Delteil, Miguel Hernandez, Arthur Rimbaud… L’étonnement tient d’abord à l’architecture de Frank O. Gehry : certaines photos peuvent faire croire à un monstre de métal.

L’étonnement tient d’abord à l’architecture de Frank O. Gehry : certaines photos peuvent faire croire à un monstre de métal. Les expositions temporaires nous proposent des œuvres de Cai Guo-Qiang, artiste chinois connu pour ses feux d’artifice déployés au cours de la cérémonie d’inauguration des derniers Jeux olympiques, et de Takashi Murakami, peintre Japonais représentant de la génération néo-pop. Seules certaines œuvres du premier nous ont arrêté.

Les expositions temporaires nous proposent des œuvres de Cai Guo-Qiang, artiste chinois connu pour ses feux d’artifice déployés au cours de la cérémonie d’inauguration des derniers Jeux olympiques, et de Takashi Murakami, peintre Japonais représentant de la génération néo-pop. Seules certaines œuvres du premier nous ont arrêté. Ce sont celles qui témoignent d’un autre registre, celui de la longue durée, qui provoquent davantage de méditation. « De plein fouet » : 99 loups se précipitent en un grand bond contre une paroi vitrée, en ressortent plus ou moins assommés, et repartent, à terre, d’où ils viennent. Si les 99 loups sont figés dans leur mouvement, l’ensemble est perçu comme dynamique, et on entend presque le choc contre le verre.

Ce sont celles qui témoignent d’un autre registre, celui de la longue durée, qui provoquent davantage de méditation. « De plein fouet » : 99 loups se précipitent en un grand bond contre une paroi vitrée, en ressortent plus ou moins assommés, et repartent, à terre, d’où ils viennent. Si les 99 loups sont figés dans leur mouvement, l’ensemble est perçu comme dynamique, et on entend presque le choc contre le verre. Dans un petit immeuble parisien appartenant à une dame d’âge certain mais encore très alerte à bien des égards, Géraldine débarque avec le projet (et l’idée fixe, car son diplôme en dépend) de transformer ce nid de plomb et d’amiante en un modèle d’immeuble écologique.

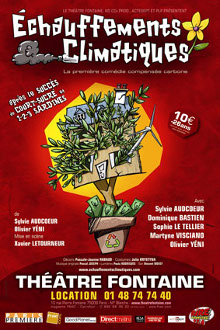

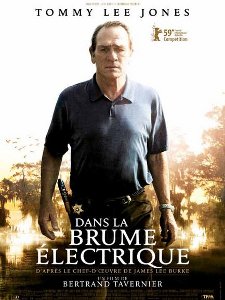

Dans un petit immeuble parisien appartenant à une dame d’âge certain mais encore très alerte à bien des égards, Géraldine débarque avec le projet (et l’idée fixe, car son diplôme en dépend) de transformer ce nid de plomb et d’amiante en un modèle d’immeuble écologique. Bertrand Tavernier est allé en Louisiane pour tourner son dernier film, et il y a mis tout ce qui fait l’histoire et l’essence des Etats-Unis : la guerre de Sécession, la justice privée, les armes, les inégalités sociales, les rapports raciaux, l’alcool, la drogue, la mafia, le cinéma, l’argent, la prostitution, l’immigration mexicaine, les flics et le FBI.

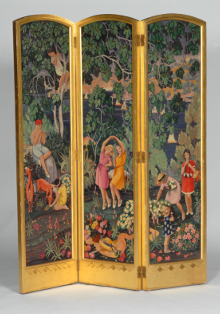

Bertrand Tavernier est allé en Louisiane pour tourner son dernier film, et il y a mis tout ce qui fait l’histoire et l’essence des Etats-Unis : la guerre de Sécession, la justice privée, les armes, les inégalités sociales, les rapports raciaux, l’alcool, la drogue, la mafia, le cinéma, l’argent, la prostitution, l’immigration mexicaine, les flics et le FBI. Les amateurs d’arts décoratifs ne peuvent que trouver leur bonheur dans la nouvelle exposition visible depuis le 5 mai à la Galerie des Gobelins. La quatrième depuis sa réouverture en 2007 et, une fois de plus, une démonstration de la richesse et de la qualité du fonds détenu par le Mobilier national et les Manufactures nationales.

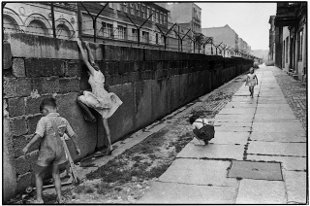

Les amateurs d’arts décoratifs ne peuvent que trouver leur bonheur dans la nouvelle exposition visible depuis le 5 mai à la Galerie des Gobelins. La quatrième depuis sa réouverture en 2007 et, une fois de plus, une démonstration de la richesse et de la qualité du fonds détenu par le Mobilier national et les Manufactures nationales. « Ma passion n’a jamais été la photographie "en elle-même", mais la possibilité, en s’oubliant soi-même, d’enregistrer dans une fraction de seconde l’émotion procurée par le sujet et la beauté de la forme, c’est-à-dire une géométrie éveillée par ce qui est offert.

« Ma passion n’a jamais été la photographie "en elle-même", mais la possibilité, en s’oubliant soi-même, d’enregistrer dans une fraction de seconde l’émotion procurée par le sujet et la beauté de la forme, c’est-à-dire une géométrie éveillée par ce qui est offert. Très sympathique soirée au théâtre des Bouffes du Nord où, après le succès de En attendant le Songe la saison dernière, Irina Brook revient avec sa troupe pour nous proposer cette fois une version totalement libre et déjantée du Don Quichotte.

Très sympathique soirée au théâtre des Bouffes du Nord où, après le succès de En attendant le Songe la saison dernière, Irina Brook revient avec sa troupe pour nous proposer cette fois une version totalement libre et déjantée du Don Quichotte. La pièce entre au répertoire de la Comédie Française cette saison.

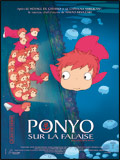

La pièce entre au répertoire de la Comédie Française cette saison. Un petit poisson rouge du genre féminin vivait en eau profonde avec ses sœurs et sa mère, enfermées dans un royaume sur lequel régnait un savant un peu fou. Ennemi des hommes, il préparait le retour du monde marin sur la terre et surveillait de près ses nombreuses créatures.

Un petit poisson rouge du genre féminin vivait en eau profonde avec ses sœurs et sa mère, enfermées dans un royaume sur lequel régnait un savant un peu fou. Ennemi des hommes, il préparait le retour du monde marin sur la terre et surveillait de près ses nombreuses créatures.